目前已不再是资本追逐物业服务的窗口,行业估值也已行至低点,但是未来修复机会较大。

观点指数 2021年,物业服务行业估值回落、资本退烧,同时大宗并购不断,各家企业均在找寻符合自己基因的发展模式。

竞争白热化的大环境下,越来越多已具有一定规模的物业服务企业将目光投向了细分领域,如商业资管、城市服务、社区增值服务等等。

凡此种种,都预示着本就激烈的物业服务市场竞争会进一步加剧。

随着更多企业的加入,接下来任何潜力赛道的争夺都有可能在未来竞争中成为助力。可以确定的是,物业服务行业的市场变化不再停留在存量层面,而是针对社会需求无限延伸扩展,正往更深、更广的维度进行飞跃。

与此同时,物业企业在资本市场的竞争力与吸引力明显降低,持续数年的物业上市潮可以说目前已接近尾声。

可以看到,资本市场的分化在加剧,体现在市值、交易活跃度、股价表现上,强者恒强的格局越发明晰,未来小物业上市的难度将加大。

观点指数认为,目前已不再是资本追逐物业服务的窗口,行业估值也已行至低点,但是未来修复机会较大。

企业发展

碧桂园服务头部地位稳固,万物云、保利物业书写新故事

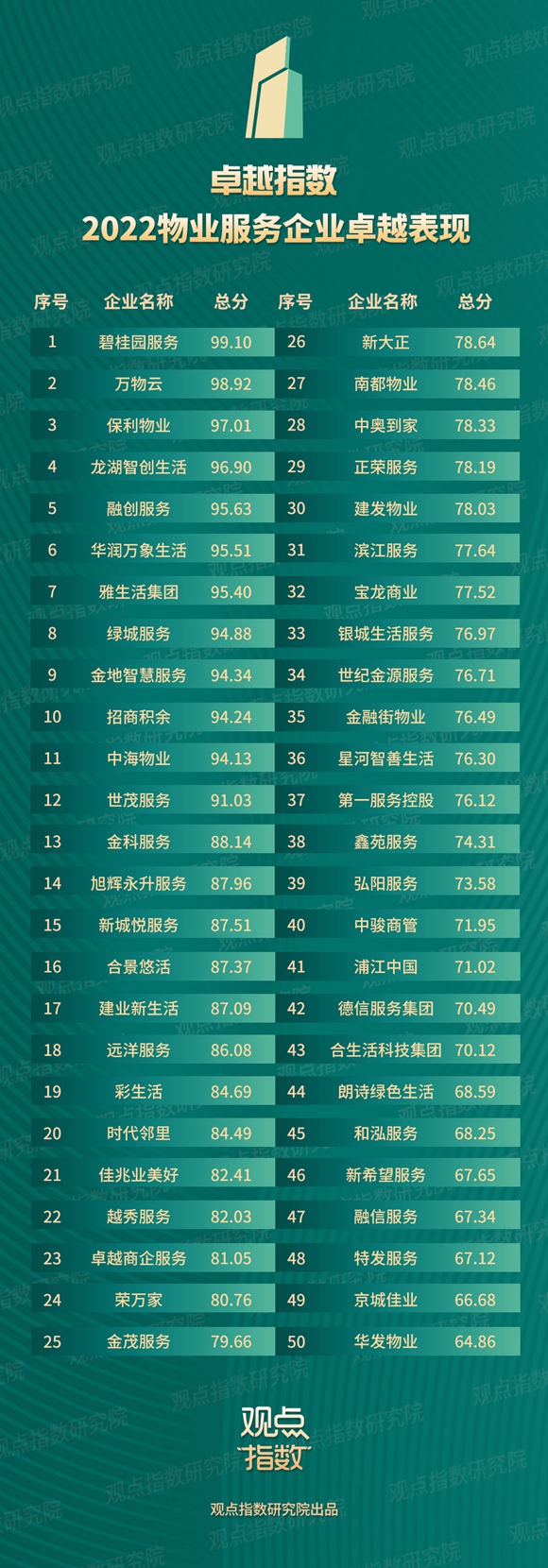

观点指数通过多方调研、模型搭建等,对物业服务企业全年运营及财务数据进行评测,并综合衡量其品牌、管理及创新能力,最终有50家企业入选“2022物业服务企业卓越表现”。其中碧桂园服务、万物云、保利物业凭借突出的表现,居于前列。

从数据看,碧桂园服务2021年通过多宗收并购及积极外拓,规模达到新的台阶,除“三供一业”外在管理面积至约7.66亿平方米,合约面积增至14.38亿平方米。同时年内收入由2020年同期的156亿元增至约288.4亿元,增幅约84.9%;股东应占利润提升52%至40.33亿元。截至2022年4月8日,碧桂园服务总市值为1300亿元,高居上市物企之首。

自2020年更名后,万物云多项业务齐头并进,业务结构持续优化,2021年总营收为237亿元。在“2022物业服务企业卓越表现”中,紧随碧桂园服务之后。

万物云的主要业务为社区空间居住消费服务、商企和城市空间综合服务、AIoT及BPaaS解决方案服务,其中前两项分别贡献收入131.61亿元、86.93亿元,合占总营收92.2%。在此两项基础业务之外衍生的“AIOT及BPaaS解决方案”,虽然目前占比不高,但却是万物云未来“故事”的关键。

保利物业方面,凭借多年的运营与品牌优势,加速发力市场拓展。2021年内新签约第三方项目的单年合同金额约19.01亿元。截至2021年12月31日,已进入196个城市,合同管理面积约6.56亿平方米,合同项目数超过2400个。

尽管受地产行业波及仍充满不确定性,但提升规模、保证绝对实力仍是物业服务企业的共识。

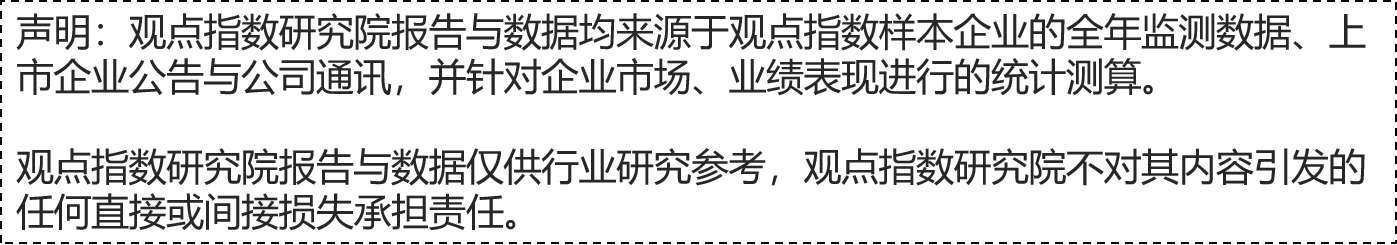

基于企业公告及历史数据,观点指数建立预测模型,对于物业服务企业2021年的部分财务数据进行预测(已上市企业为公告数据)。从营收看,企业分化状况逐步加剧,50家入选卓越表现的物业服务企业总营收规模达到2417.78亿元,整体较2020年的1748.7亿元提升38.26%。

数据来源:企业公告

具体来看,居于序号前10的物业企业营收规模达到了1467.67亿元,占据50家企业的60.70%,11-20位的物业企业总营收507.53亿元,占比20.99%;而21至30的营收规模仅214.38亿元,占比8.87%,企业间的分化越发显著。

从各个梯队的增长幅度可以发现,头部企业“强者恒强”,利用既有规模及资源优势,发展更为迅猛。同时,经过一年的部署,有2家企业首次跻身物业服务行业“200亿”的营收阵营。

50家入选卓越表现的物业服务企业总在管面积约69亿平方米,其中居于序号前10的企业占据了59%,11-30占比33%,其余20家企业所占比例仅为8%。

数据来源:企业公告

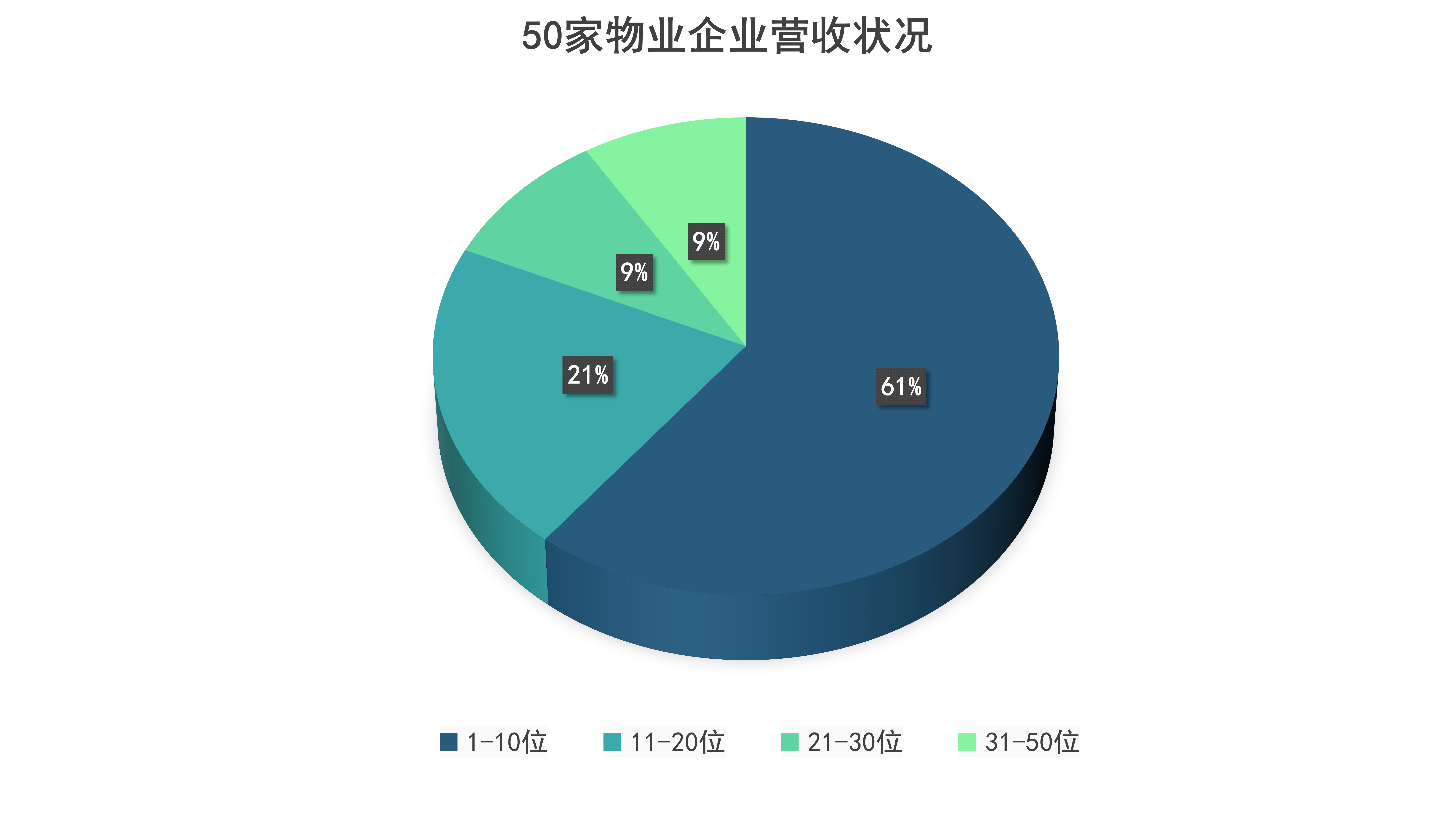

从毛利率来看,50家企业毛利率平均值为27.96%,大部分企业毛利率区间为30-40%。从趋势线上看,中部及尾部企业的毛利率水平略高于头部企业,或由于这些企业规模较小,人员配置、区位密度更优,故而毛利率表现优异。

物业服务行业当下仍处于高速发展的阶段,随着行业发展纵深,成本亦在不断上涨。从企业的运营数据可以发现,目前成本在整体收入中的比重约为70%,成本费用中人工占比达到50-60%。

数据来源:企业公告、观点指数整理及计算

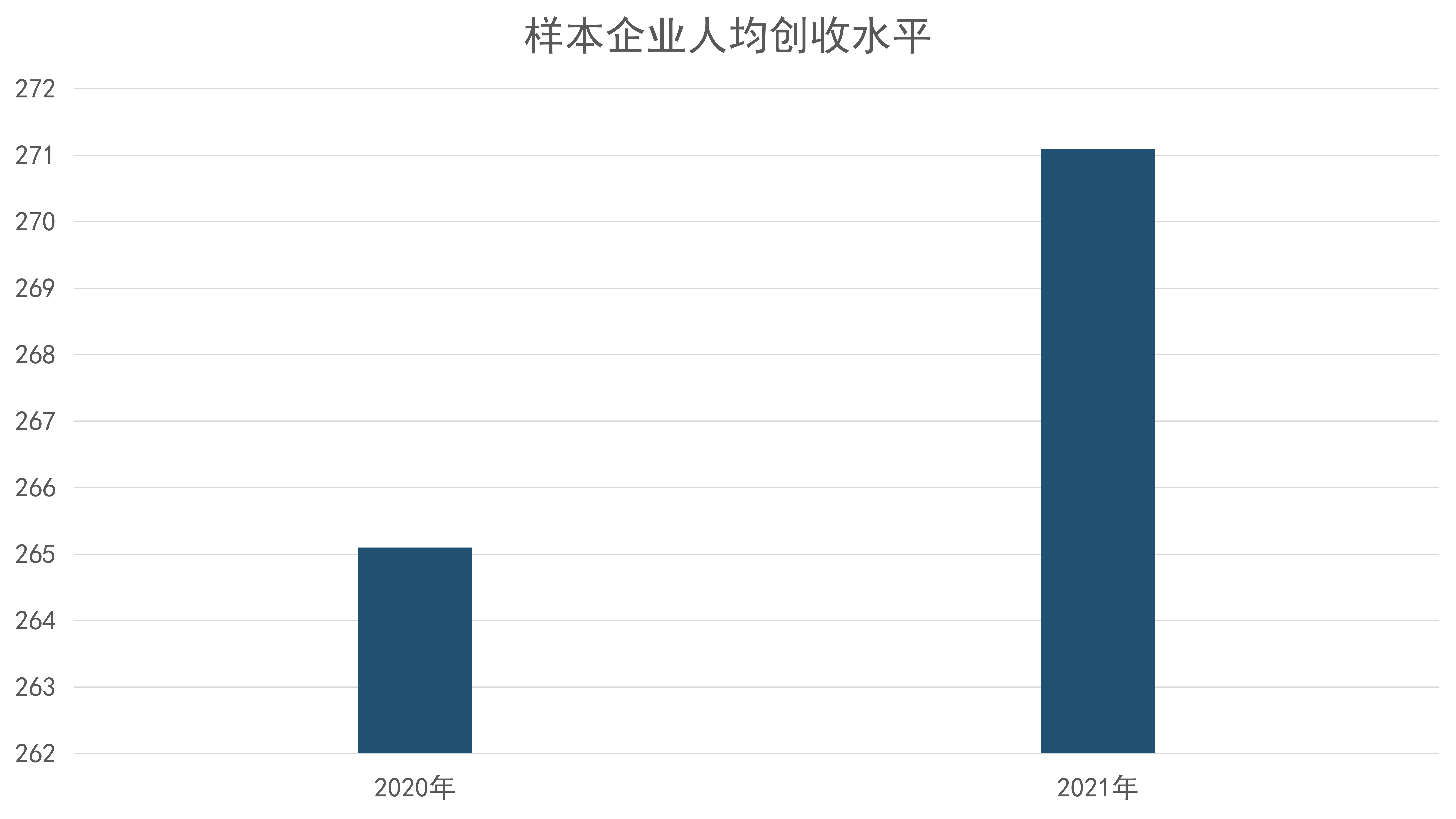

人均创收是衡量物业服务企业员工效率的一项重要指标。

观点指数研究样本企业数据发现,随着行业不断发展,物企人均创收达到了一个新的高度。

数据来源:企业公告、观点指数整理及计算

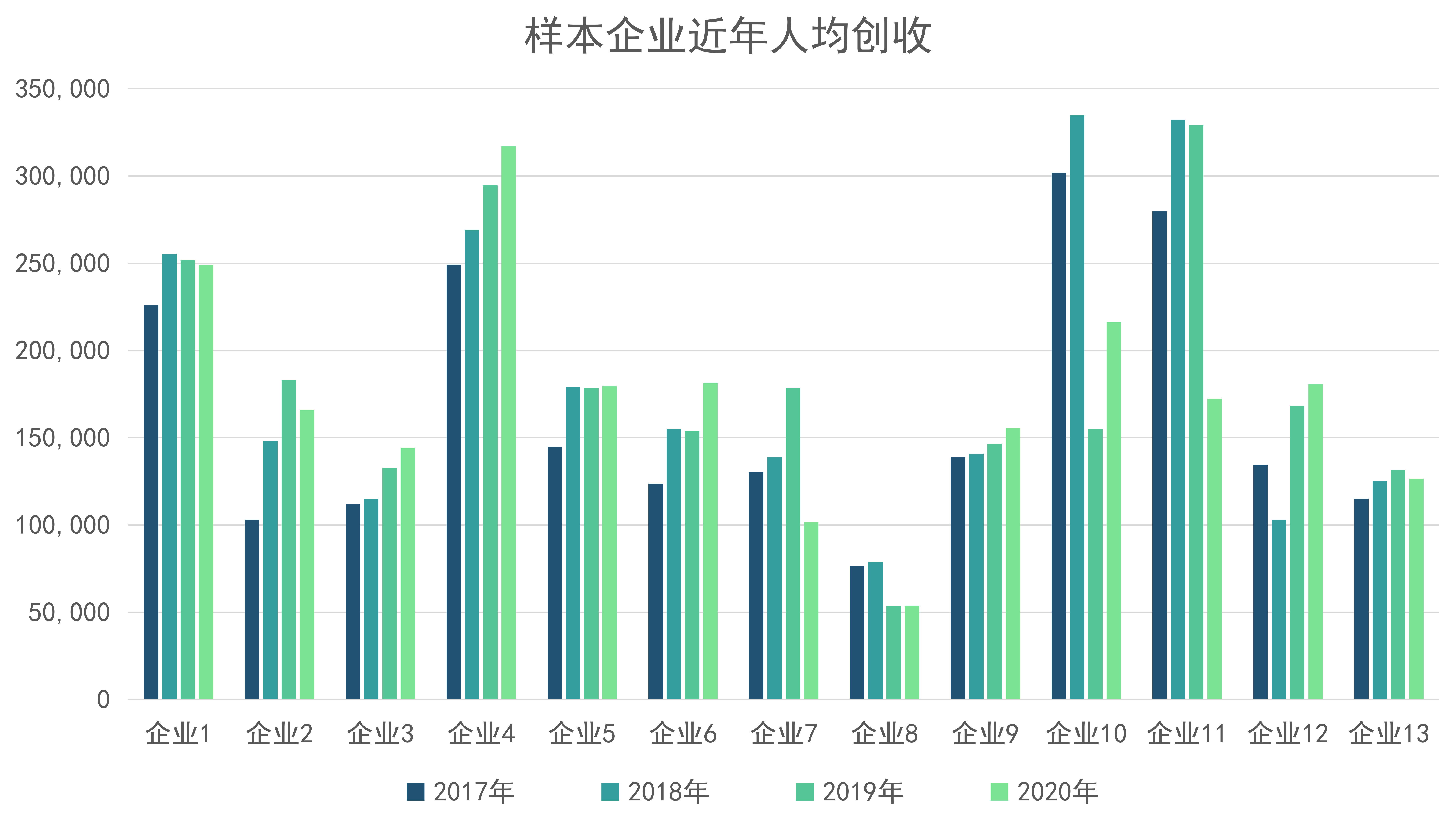

值得注意的是,通过跟踪样本企业近四年数据,可以看到尽管大部分企业的人均创收水平正不断提高,但是仍有部分企业出现了人均创收增长幅度收窄甚至倒退的现象。

数据来源:企业公告、观点指数整理及计算

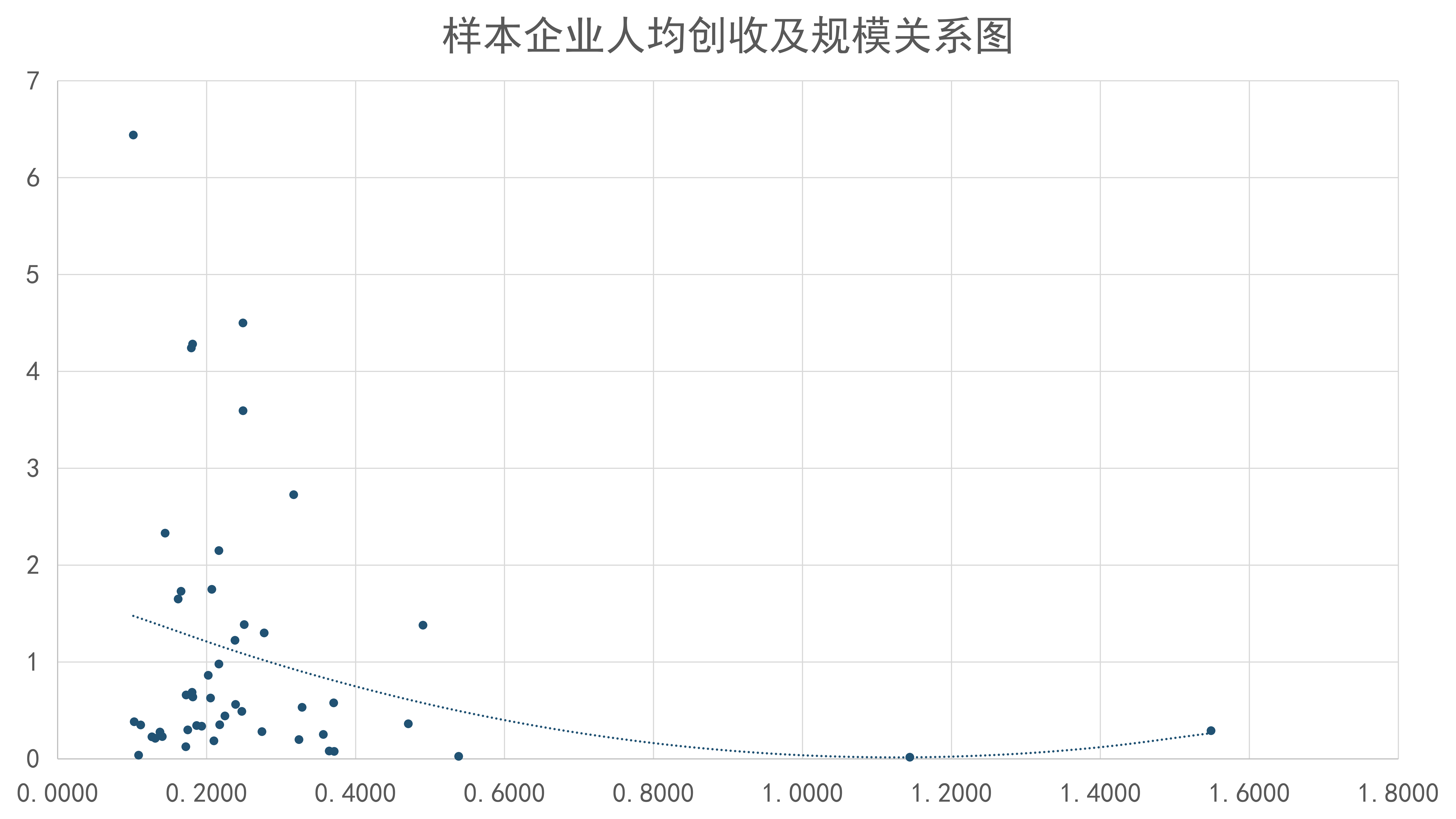

结合面积规模来看,随着企业在管面积不断扩大,人均创收能力亦不断减弱,呈现负相关。这在一定程度上意味着,尽管规模快速提升,但是伴随着人员成本的快速上涨,行业规模效益还是有所减弱。

对于物企来说,在传统业务中投入后,需要通过组织优化降低成本,通过标准化、信息化提升效率,避免规模效益达到边际后,营收提高亦无法抵消成本的快速拉升,导致未来盈利能力受损,这也是未来企业需要攻克的难关之一。

物管收入瓶颈渐显,增值服务更具弹性

降本的同时,企业亦在积极尝试通过多样化经营发展新的增长极。

一般认为,物业服务企业的增值服务包含两方面,即社区增值服务以及非业主增值服务。物业服务企业通过开展特色化社区增值业务,能够建立独特的品牌形象,通过增值业务反哺基础业务,增加客户满意度,提高收入,从而提升整体的竞争力。

结合近年行业政策相继落地的因素分析,观点指数认为,未来物业服务企业的增值服务挖掘方向大概率将由企业主导转为政策导向型。

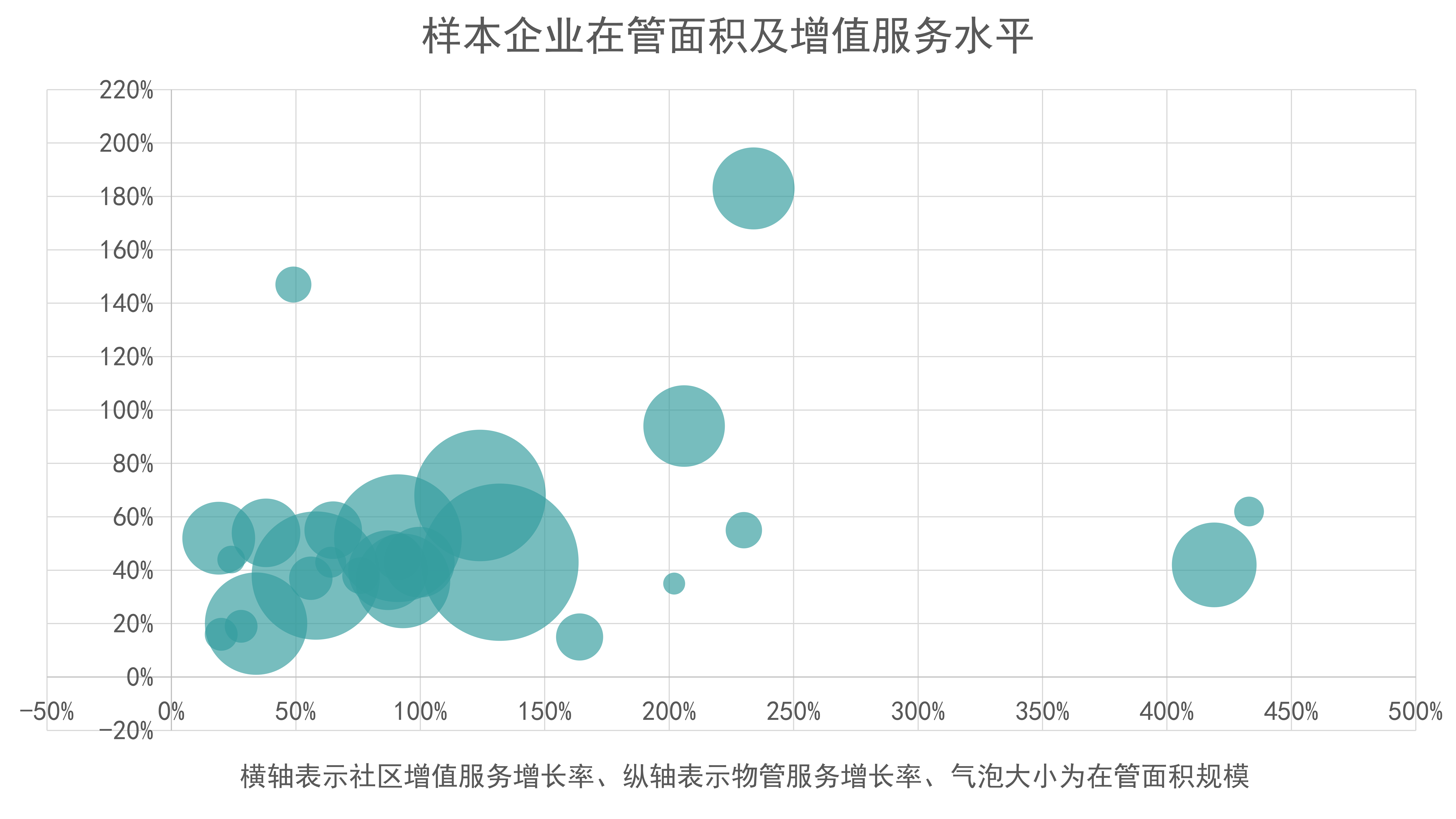

从增长幅度观察,当下社区增值服务正焕发巨大的生命力。样本物业服务企业的基础物管服务收入增幅要弱于社区增值服务,主要由于目前增值服务处于量变累积的过程,整体基数较小。同时,由于物企的基础业务贴近居民生活,在居民活动范围内仍有巨大商业场景待挖掘,给社区增值服务带来的发展空间是广阔的。

数据来源:企业公告、观点指数整理及计算

值得注意的是,仍有部分中小型物企的发展以基础物管服务为主。这和社区增值服务具有居民属性,需要一定的规模面积作为支撑有关,而中小型物企现阶段的基本盘规模明显不占优势。

整体来看,目前行业的社区增值服务仍处于发展初期,潜力待挖掘。除了少数企业具有显著优势外,大部分物企的发展情况接近,均尚未充分开发。

随着未来相关利好政策的不断推行,物业服务企业势必会加大对社区增值服务的探索,届时服务种类亦将逐渐分化,并发展出更多契合中国社区形态和国民消费模式的增值服务类型。

政策导向

刚柔并济,勾勒行业边界

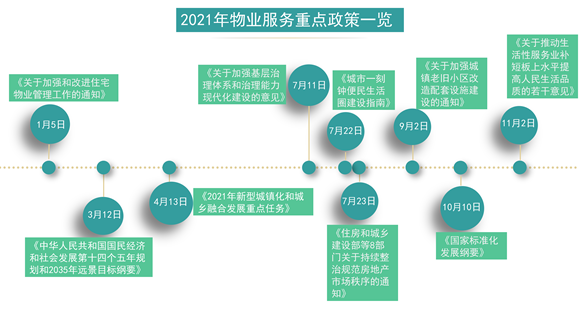

中国物业服务行业于80年代从深圳出发,在近40年发展进程中,相关政策伴随着整个行业的蓬勃发展不断完善。

2021年,支持物业行业发展的政策持续出台,强化物业企业在社区基层治理中的重要作用,鼓励企业扩大服务生态圈。同时,政策亦重点关注物业服务涉及民生服务,聚焦群众关切的民生问题,规范行业的发展。

来源:公开资料、观点指数整理

外部监管机构重点关注物业加速整合过程中出现的服务标准参差不齐以及“恶性竞争”现象,频繁出台行业规范及监管政策以约束企业的不规范行为,倒逼物业企业规范运营,行业的健康、向上发展得到较大推动。

结合2021年中央及地方出台的政策内容及持续性影响,预计未来行业将聚焦两大方向,即加强监管以及标准化推进、企业向多领域进行延伸。

如,2021年7月住建部等8部门发布《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》,对物业服务领域的违法违规问题进行规范。

此后,亦有山东省、浙江省、湖南省等多地陆续出台房地产市场秩序整治通知,对房地产开发、买卖、租赁、物业等重点领域的违法违规问题展开全方位整治,为行业提供“质价相符”的服务打下良好基础。

“生活+“的空间遐想

当社会渗入度与行业标准化加深后,也预示着物业服务将创造出更大价值,在做好基础服务之外,向社区居民提供更加多元化的增值服务。

同时,结合数字化建设,推动智慧社区建设,基于业主的社区生活打造智慧服务场景,在家庭和社区数字化建设上发挥更大的作用。

年内,“物业+”成为行业热词,住建部等十部门联合发布《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》,提出鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼、家政、文化、健康、房屋经纪、快递收发等领域延伸,探索“物业服务+生活服务”模式,满足居民多样化、多层次居住生活需求。

政策鼓励有条件的物业企业向养老、托幼、家政、健康、房屋经纪、快递收发等领域延伸,解决人民群众“最后一公里”的需求;鼓励物业企业加强现代化建设,融入智慧元素,进行智慧社区、智慧家居场景打造。

综合来看,2021年出台的政策以引导、鼓励性为主,包括推进行业市场化发展、鼓励发展增值服务、加快发展智慧物业等,行业边界不断拓宽。

观点指数认为,未来行业发展将会改变以往的发展逻辑,走向政策导向型行业,叠加技术革新、资源优势,在保证服务质量的基本盘前提下,深度挖掘业主需求,并提供针对性生活服务,这将是未来物业服务企业重点发力的方向。

行业趋向

物企持续探索新模式,深挖社区资源潜力

经济的快速发展带动居民收入增长,消费进入升级通道,对优质物业服务的购买意愿加强,为物业服务企业开展增值服务、本地生活服务等带来发展机遇。

观点指数认为,这也是近年物业服务企业围绕社区资源深度挖掘的核心驱动力。

规模、质量、服务,是当下物业服务企业追求的铁三角。综合来看,当下企业仍保持了一贯高速的规模增长。意料之外的是,不少龙头企业的盈利质量却有所下滑。

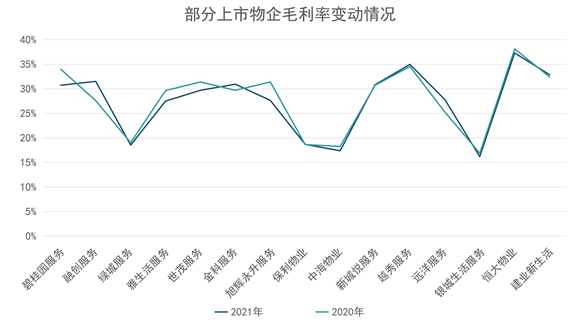

通过企业财报可以看到,不少物业服务企业2021年的毛利率呈现下跌迹象。

物企毛利率下跌的缘由大致为:政府补贴及社保减免政策减弱;拓展新项目前期需要较多的人力、材料费;新型业务并表造成短期的毛利率波动等。

数据来源:企业公告、观点指数整理

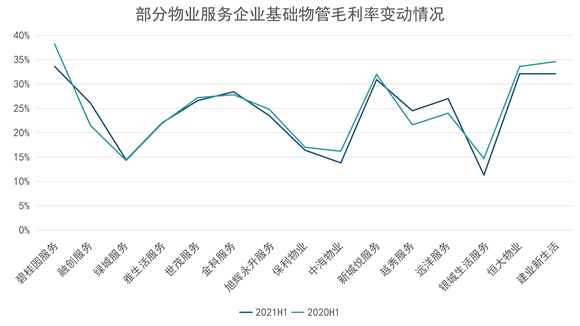

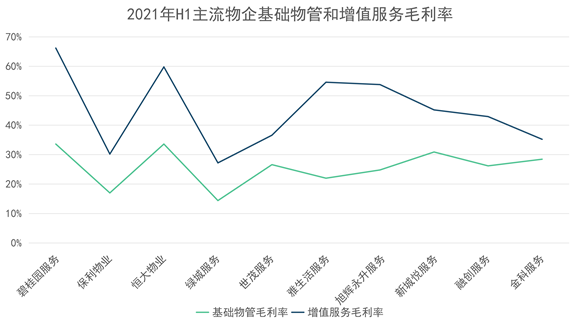

基础物业管理业务作为物企的业绩筑底,毛利率变动很大程度上会影响整体的毛利率水平。单以该项指标来看,两者基本呈现正相关关系。

数据来源:企业公告、观点指数整理

然而,部分基础物管毛利率下跌的企业整体水平却出现上升,观察来看主要是改善了业务结构,如新城悦社区增值服务毛利占比上升1.3个点,达到了23%。

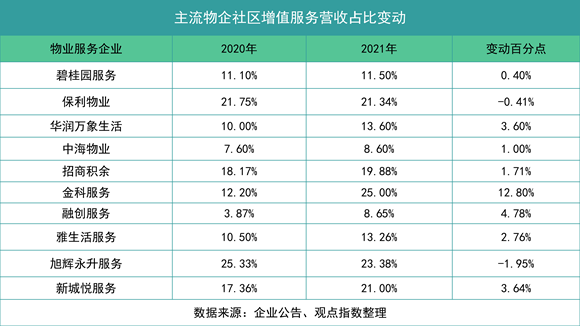

同时,上半年社区增值服务的收入增速也显著高于其他业务,因此在物管企业总营收中的占比也有所上升,逐渐成为营收来源的重要支撑之一。

从盈利能力的角度,2021年上半年,8家样本物企的社区增值服务毛利率均大幅高于基础物业管理服务,普遍超出20-30个百分点。

显而易见的是,加大在社区增值服务领域的探索和耕耘力度,能有效改善物业企业的整体成本和收入结构。

数据来源:企业公告、观点指数整理

在目前经营环境下,物企天然存在较为强烈的盈利结构改善动机。作为劳动密集型行业,人力成本是物企总成本的最核心组成部分,存在逐年上升的趋势,但由于政策和市场环境等方面原因,已收费项目的物业管理费提升十分困难,长此以往不可避免会挤压企业的利润空间,压缩整体毛利率。

除了信息化赋能和管理优化等途径外,社区增值服务正是目前物企中和人力成本上升及毛利率下滑,改善物业企业整体成本收入结构最有前景的途径和发力方向。

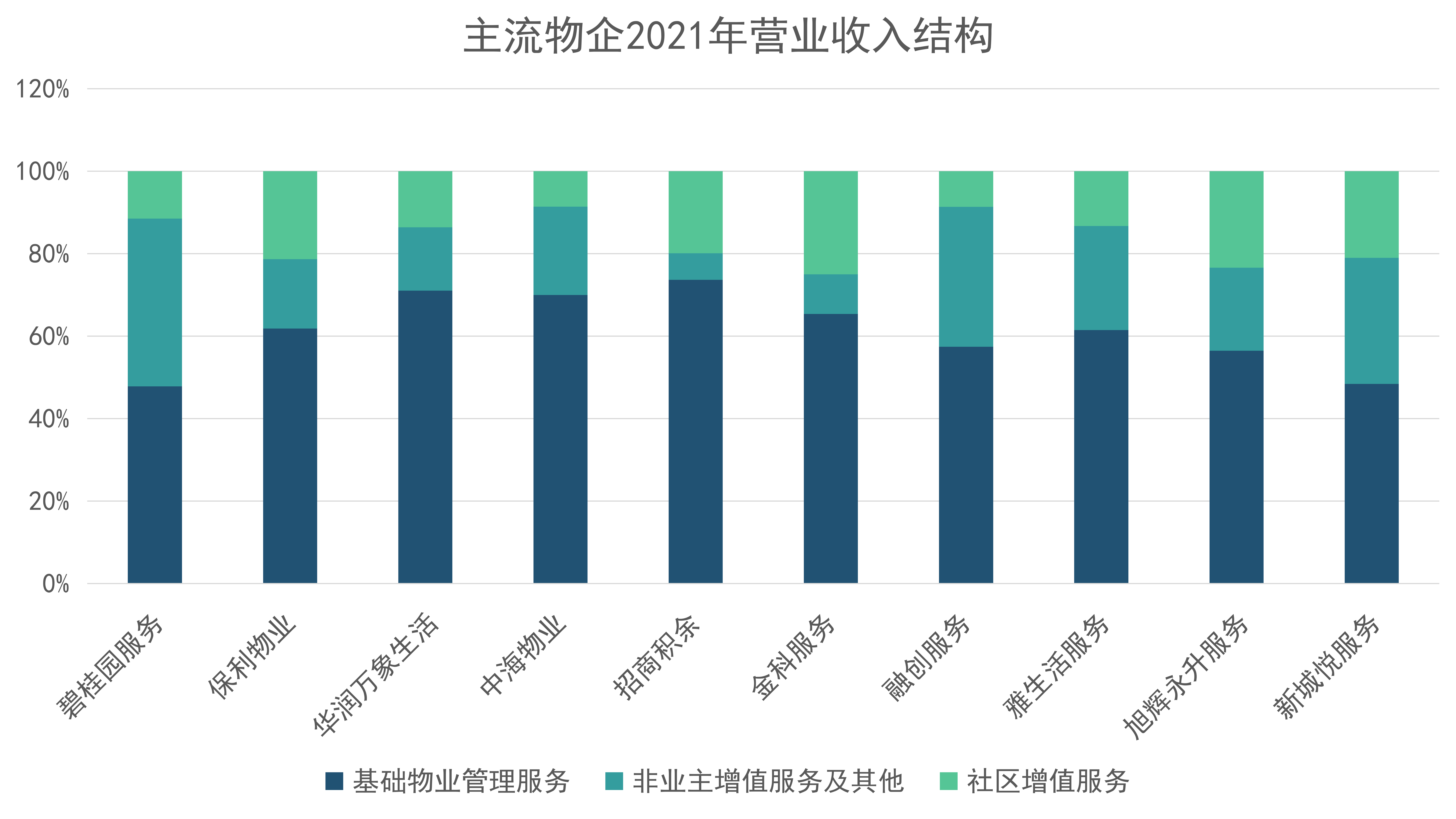

数据来源:企业公告、观点指数整理

从2021年营收的整体结构来看,社区增值服务的占比仍相对较低,不少物企非业主(开发商)增值服务依旧占据着营业收入的较大比重。

但当前主流物企在社区增值领域的发力也愈发明显,增长逐渐提速。随着物企独立性的加强和社区增值服务业务的成熟,社区增值服务有望成为物企新的增长引擎。

业务搭建日渐成熟,平台化助推业务扩展

通过观察,当下物业服务企业基本实现了数字化平台的搭建,但服务类别、完成阶段不一。同时,许多物业公司开发了自己的服务APP或者微信小程序作为管理平台。

来源:公开资料、观点指数整理

除了基础的物业缴费外,部分物业企业的数字化平台已经成功整合线上与线下资源,连接业主和第三方供应商,提供业主日常所需的产品与服务,并实现了一定的渠道和销售收入。

通过对社区生活服务内容的拓展以及科技手段的应用,物业企业已经从单纯地提供物业管理服务逐渐转型为社区生活服务提供商。

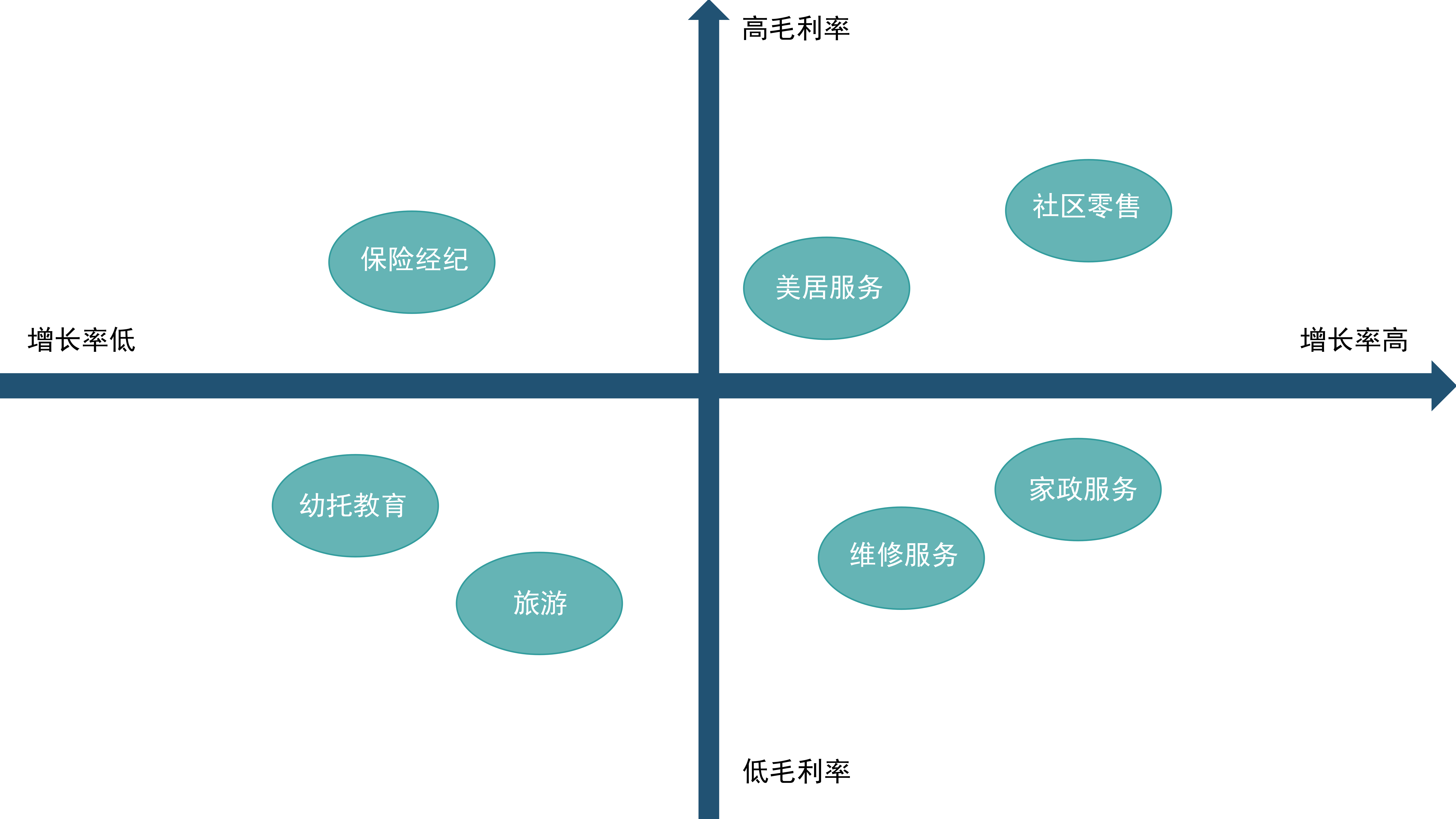

观点指数统计市场上物企提供的各类增值服务,发现当下的增值服务主要聚焦于七大类,分别是社区零售、美居服务、家政服务、维修服务、保险经纪、幼托教育、旅游。

同时,对毛利率以及增长率进行四象划分,可以大致看到上述七项增值服务的优劣势。

数据来源:企业财报、观点指数整理

如图示,处于第一档的社区零售及美居服务,毛利率以及增长率均占优,这也是物业服务企业重点布局这两项业务的核心因素。

从需求端看,地产、物业、家装之间有着很强的关联度,房子交付之后的首个业务场景就是美居服务,所以物业公司具备天然的客源引流优势。

而低毛利率以及高增长的家政服务、维修服务,由于运维成本较高从而拉低了盈利能力。但由于需求较大,依旧是物业服务企业重点开展的领域。幼托教育以及旅游服务,属于物业企业的新兴业务,目前尚在探索阶段,随着国民消费水平的逐步提升,业务潜力同样较大。

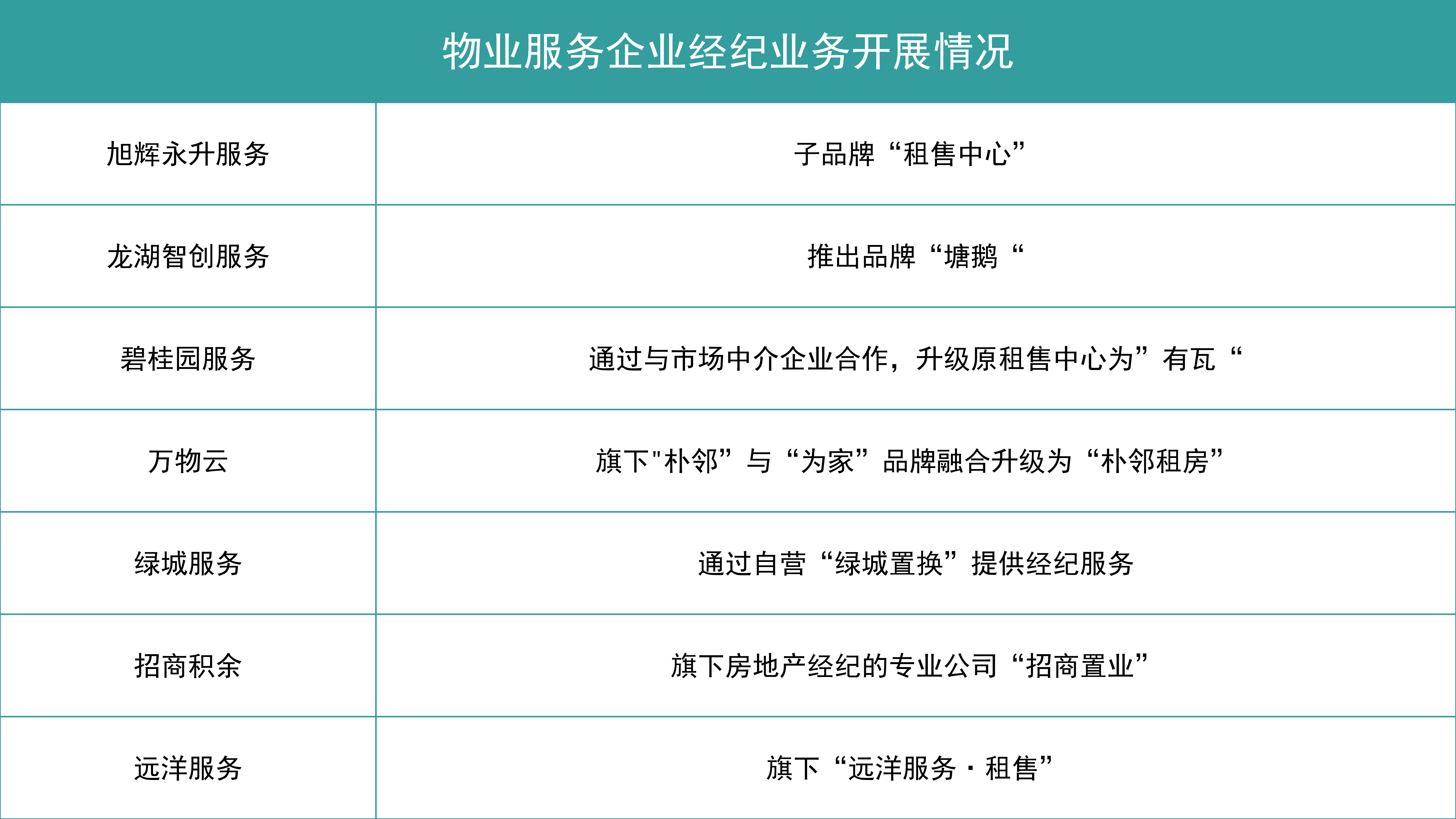

来源:公开资料、观点指数整理

要关注到的是,随着城市开发趋于饱和,房地产正逐渐步入存量时代。物企离业主和业主的房产较近,熟悉社区,容易掌握房源信息,具有天然优势。

通过从事房产销售和租赁业务代理从中赚取固定比例的佣金,可以拓宽物业服务企业自身的收入渠道。

来源:企业调研、观点指数整理

综合来看,物业服务企业开展各类增值服务的主要方式有两种,分为线上及线下。其中,线上为主要的布局方式。

同时随着业务规模的不断扩大,为了保证服务质量,越来越多企业开始采用线下门店的方式布局业务线。

在当前增值服务业务开展难点方面,观点指数认为主要有三个:一是外部竞争激烈,同质化服务程度高,市场竞争对手多;第二,供应链合作难,由于尚未形成固定的客源,因此较市场上的其他企业更难拿到低成本的产品;第三,尽管坐拥社区流量,但是使用程度低,商品价格没有形成优势。

资本意向

上市潮接近尾声,市场回归理性

2021年,房企分拆物业上市的进程依旧如火如荼。据观点指数统计,全年递表物业企业数量达34家,为迄今为止最多的一年,而2020年成功上市数量仅为13家。

观察2021年上市的该批物企,除星盛商业为纯商管企业外,住宅业态仍为新上市物企的主力,辅以部分商管及城市公建类项目,大部分物企总在管面积多集中在1000-3000万平方米,其中在管规模最大的为荣万家,达6280万平方米,规模最小的德商产投服务在管面积仅为380万平方米,普遍为中小体量物企。合约在管比平均值为1.69,未来项目释放及成长能力优质。

据港交所披露的信息统计,2021年新登陆港交所企业共98家,募资总额达3314亿港元。而据观点指数统计,2021年上市的13家物管企业募资总额为91亿港元,占2021年港交所所有新上市企业募资总额的2.7%;而2020年新上市的17家物业企业募资总额为511亿港元,占2020年港交所IPO募资总额的12.9%。

无论是规模还是数量,2021年物管企业上市潮都有较大幅度的回落。

截至2022年2月28日,这13家新上市物企的平均市盈率(TTM)为14.29倍,与同期物业服务板块平均15.17的市盈率(TTM)相比亦偏低。

2021年上半年,物企递表及上市频率仍维持以往快节奏,但进入2021年下半年,物业上市热度明显降低,上市的物业企业数量亦未及预期;全年递表物企众多而过会者寥寥,“招股书过期失效”这一关键词频繁出现,物业上市有一定程度的降温。

其中原因众多,一是因为监管及交易所方面对物管股的审批速度明显放缓。据观点指数统计,2021年内成功上市的物企从递表到IPO上市平均耗时天数为190天,相比2020年的140天大幅延长。

二是资本市场对物管股已回归理性。2021年下半年以来,港股物业服务板块持续下行,在市场同类型标的增加的情况下,大部分物企于该节点上市恐难获得理想估值。因此,即使通过聆讯,选择将物业板块出售的房企也不在少数,如中梁百悦智佳与中南服务均是在成功过会后分别被碧桂园服务与华润万象生活收购。

三则是因受地产行业信用危机影响,房企将物业服务板块出售以紧急换取流动性而非上市。这也成为不少企业的无奈之举。

2022年1月7日,龙湖智创生活赴港递表,4月1日,万物云也提交了招股书,预计二者都将于2022年内上市,而金茂服务亦于最近顺利在港交所上市。至此,除金地外,销售规模前20家房企(依据观点指数·2021年度房地产企业销售表现)的物业版块分拆计划已全部明晰。

其他未上市物企中,上坤地产旗下上坤物业2021年内进行了三起收并购行动,合生创展旗下合生活也进行了股权腾挪,这些行为被市场解读为有可能在进行上市准备。

整体而言,考虑到物业企业在资本市场的竞争力与吸引力明显降低,持续数年的上市潮可以说目前已接近尾声。

估值行至底部,市值分化仍存

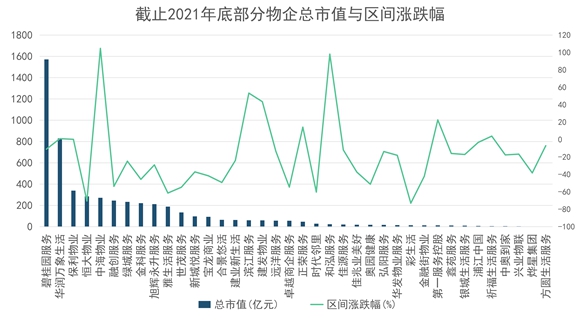

2021年下半年以来,地产行业动荡起伏,房企暴雷不断,恐慌情绪自地产行业蔓延至所有相关产业链。物管企业与地产开发商关联紧密,资本市场对物管板块的估值也随之大幅回调,年内物企频繁回购也未能逆转颓势。

据观点指数统计,上市物业公司PE平均值从2021年6月高点的34倍大幅回调,至2021年末的最低点17倍。

若以2021年初即已上市的38家物企为样本,该批样本物业服务企业2021年初总市值为7238亿港元,截至2021年12月31日已下降至5360亿港元,全年跌幅达26%。截至2022年2月28日,该数值为5375亿港元。

个股来看,大部分物业股股价下跌明显,部分国资背景物管股则浮动相对较小或逆势上涨,其中中海物业股价更是较2020年末上涨超100%。同时,部分经营稳健的房地产开发企业,物管平台股价波动亦不显著。

目前物业服务企业与开发商在财务与经营上多有关联,部分物企仍需房企品牌背书,因此波动情况多与母公司相关。

例如,2022年2月11日,市场传正荣地产预计赎回2亿美元永续债务的计划或将终止,尽管正荣地产发布紧急公告声明此消息不实,于港交所上市的正荣地产当日仍发生闪崩,而正荣服务受此影响,股价亦大幅下挫,截至当天收盘,正荣地产与正荣服务分别录得跌幅66.4%与57.7%。

恒大物业亦是如此,恒大物业本属行业头部物企,截至2021年6月30日管理面积为4.5亿平方米,企业经营上并无明显问题,然而受恒大地产暴雷影响,恒大物业市值较年初以来累计下跌超70%,市盈率也仅剩5倍;因花样年暴雷而将核心资产出售的彩生活,市值也进一步缩水一半以上。

目前物业与地产的联系仍相当紧密,反映在资本市场上是"一荣俱荣一损俱损"的关系。

此前物业股多次大幅下跌亦多是来自于地产方面的传导,而非物业自身经营或政策面的利空,本轮市场调整也暴露出了部分物企存在独立性不足的问题。

对大部分企业而言,物业服务仍有较浓的置业下属性质,独立性的加强将为企业创造更强的市场竞争力与资本市场稳定性。

数据来源:Wind,观点指数整理

此外要关注到的是,截至2022年2月28日,已上市物业企业数量达到55家(H股51家+A股4家),然而当下物业服务企业的市值分化仍旧显著。超过6成上市物企市值范围在100亿港元以下;截至2022年2月28日,市值区间的差值更是达到了1569亿港元。

强者恒强的逻辑愈发清晰,马太效应已难逆转,而这一鸿沟不仅表现在市值上。交易热度方面,头部企业与中小物企间仍然差距庞大。

据观点指数统计,2021全年港股物业板块个股年平均换手率为61.1%,与2020年全年91.5%相比,下滑超过30个百分点。

除板块本身热度降低外,另一原因是越来越多小型物管股在港股登陆,多数在上市后面临交易流动性较低,少人问津,接近“僵尸股”的境况,这也导致板块平均换手率被大幅拉低。

2021年,物业行业自身经营基本面向好,风险基本都由地产上游传导而来,年内地产行业政策逐步收紧,部分中高风险房企面临资金链断裂及流动性枯竭风险,市场担心物业公司会成为母公司融资变现的工具。且年内房企销售普遍下行,市场对于物企母公司输送减弱后的业绩增长前景也有疑虑,因而2021下半年以来物管板块股价大幅下挫。

观点指数认为,目前虽不再是资本追逐物业服务的风口,行业估值也已行至低点,但是未来修复机会较大,原因有四:

一是地产开发行业政策基本面开始好转,中央与地方均出台改善政策。近期,多地政府相继出台针对地产行业的宽松政策,着手提升市场信心,结合地产业行情目前仍在下探、危机不断的境况,政策端的友好趋势预计将会持续,这对物管行业来说将会是利好。

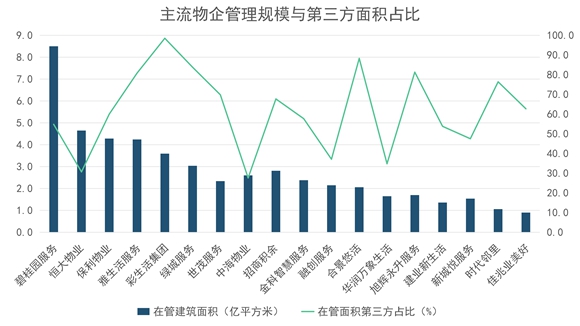

数据来源:Wind,观点指数整理

二是物管公司与关联房企依赖度持续减弱,关联交易占比降低。目前主流物企均在积极开拓第三方市场,管理规模较高的上市物企中,在管面积来自第三方开发商的比率普遍较高,大量物企已超50%。2021年度新增项目中该比率的占比也有所提升,证明前部物企已有充分的第三方外拓经验与竞争力,对关联企业的依赖度开始持续降低,传递而来的负面效应相信也会减弱。

三是物管行业轻资产与稳定现金流的高估值逻辑未变,随着未来城市服务以及增值服务等蓝海业务的深入发掘,行业基本面只会愈发稳固。

四是从业绩情况来看,主流物企仍普遍维系高速增长,利润或营收增速普遍在30%以上,合约在管比率高,未来业绩有支撑。

2021年物企业绩的高速增长并未过多受地产行业影响,华润万象生活与合景悠活等主流物企业绩倍增,利润增幅超过100%,物管行业长期来看,依旧持续向好。

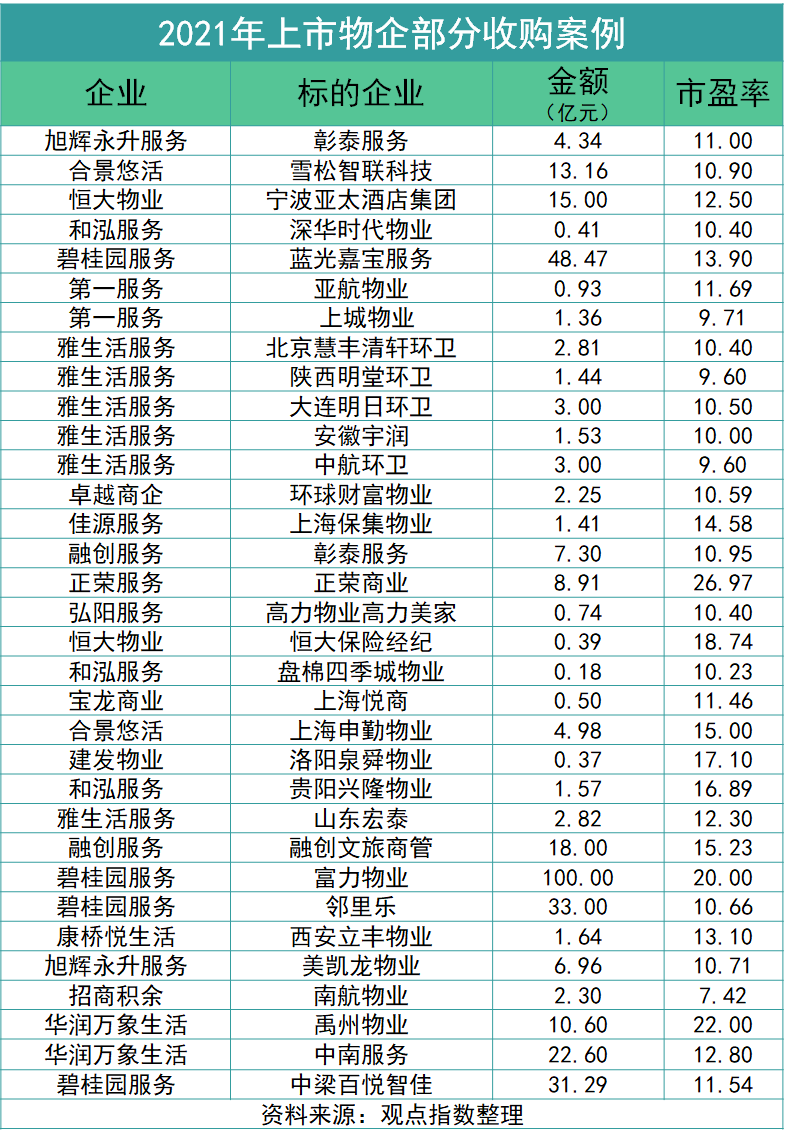

整合加速势能不减,风险机遇相伴而行

据观点指数统计,2021年全年上市物管企业主动披露并购案例达54起,涉及金额超过350亿元,无论规模或烈度都远超2020年。其中,大额交易频发,8项交易实际收购金额超过10亿元人民币,还出现了已递表过会物企(中南服务、中梁百悦智佳)以及上市物企(蓝光嘉宝服务)被收购的案例。

规模上看,既有合景悠活以小吞大收购规模在其两倍以上的雪松智联,又有碧桂园服务收购蓝光嘉宝服务与富力物业上演“大鱼吃大鱼”戏码,其中后者并购规模达百亿,再度刷新了行业收购金额纪录。

无论是头部企业或者规模稍小的物企,均在借助收并购市场快速扩充规模。而在收购价格上,全年收并购市盈率平均值约为12,估值趋于稳定,行业收并购回归理性。

被并购标的企业的类型则仍是以同类型物企为主,扩大管理规模仍是物企收并购的主要诉求,其中既有对已布局区域的深挖以增强区域协同与市场占有率,又有借收并购涉足未布局的区域。

多元业务方面,此前华润万象生活与宝龙商业采取的“物管+商管”相结合的商业模式越来越受到推崇,多家物企年内收购集团下的商管板块并进行平台整合。而城市服务这一概念的兴起,也催发了物企在城市环卫等领域的收并购。

2021年,港交所发布新规,将在2022年初正式调整上市盈利要求,对于部分规模较小的物业企业,进入2022年后上市难度将增大,这也间接推动了年内潜在收并购机遇增多。

目前物管行业集中度尚低,正是跑马圈地的关键时期;对收购方而言,上市物企普遍都设立了较高的业绩与规模增长目标,不借助收并购会较难实现。另外,碧桂园服务在2021年采取了多次配股与发债行动,获得大量资金为收购行为提供有效支撑。

对物企出售方而言,由于偿债压力较大,部分房企存在处置旗下物企股权的可能性。

以三道红线来看,2021年出售旗下物管板块的禹洲、阳光城等均为黄档房企,而富力、蓝光为红档房企,将彩生活核心资产出售的花样年已发生债务违约现象。房企间信用的持续分化与地产行业的风险出清,将反过来为物业服务行业并购市场输入更多优质标的,加快物业服务行业的集中度提升。

物管行业的市场格局目前仍然较为分散,正处于高速集中整合的状态,收并购市场的高度活跃,帮助收购方短期内大量扩展规模和把握业态机会。

同时亦带来些许不确定要素,部分收购而来的低质项目不仅不能盈利,反而会对整体业绩造成拖累,除投前对标的企业的财务面与项目均需进行充分的尽调,通过社区增值服务以及信息系统的移植,快速完成项目融合亦是物企投后整合的关键。

撰文:陈耀国、王昱睿

审校:陈朗洲