新德里、斋普尔和阿格拉三足鼎立于印度西北部,是号称“金三角”的黄金旅游区。

蔡穗声 新德里、斋普尔和阿格拉三足鼎立于印度西北部,是号称“金三角”的黄金旅游区。

百度地图

斋浦尔是十八世纪中期按照棋盘方格式规划建设的城市。建筑物漆成粉红色,故有“粉红城”美称。

游览了琥珀堡、风之宫殿、简塔·曼塔天文台之后,来到斋普尔附近的艾芭奈丽村。这里有月亮水井和印度教神庙。

四方形的水井上宽下窄,状如倒扣的金字塔。

井壁是多孔黑火山岩,地下水从四周渗入,加上天降雨水汇聚,水井一年四季都不会干涸。

这里是干旱炎热地区。深井储存水,也可让村民避暑,井底部温度比地面低摄氏5-6度。

井深30米,三个梯面砌出13层3500个台阶,组成无数个菱形。

水井三个梯面对应的一侧是宫殿,据说是王室成员纳凉、沐浴的地方。

月亮水井建于1200年前,名字源于月亮王朝。工整的布局、巧妙的设计、精细的手艺,堪称古代建筑奇迹,与泰姬陵齐名。

今天水井已经荒废,绿藻覆盖水面。宫殿成了鸽群栖息的天堂。

水井旁边是印度教神庙,与水井建于同期。

三层石砌台阶上体量大的是梁式构造,石料门楣和挑檐,半圆的覆钵形屋顶,顶端有扁圆形盖石饰物,属于早期的印度教神庙。

神庙的左前方是小体量的圆顶拱门伊斯兰建筑,显然是后期加建的。两个不同时代、不同宗教、大小不一的建筑并列一起,各异其趣。

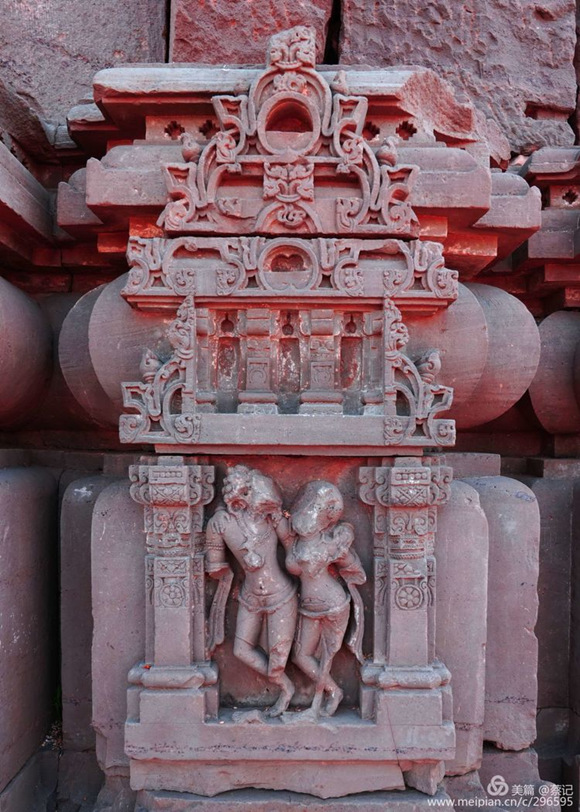

神庙外墙是红砂岩石砖砌,下部布满了精美石雕。

女神宽肩细腰,双脚交叉站立,呈现S型的婀娜身姿。佩戴大耳环,肚脐上是风火轮。整体造型是古典主义的高贵、静穆与均衡。

女神两旁的圆柱是毛茛叶纹柱头的科林斯柱式,可见古希腊建筑风格对印度教庙宇的影响。

一男一女互搂肩膀,也是双脚交叉站立。外框是印度教庙宇,门柱雕饰花草图案,门楣上层层叠叠雕饰繁复的图案,状如后期印度教庙宇的塔形尖顶。整体雕工精细,人物身姿自然优美。

印度教艺术丰富多彩、奢华,往往夸张描绘人体乃至性行为;穆斯林艺术则是简洁而严谨,其宗教场所没有神像,只以图案和美体阿拉伯文字装饰。

神庙正面柱廊的方形抹角红砂岩石柱也雕刻了繁复的花叶图案,柱头是莲花瓣梁托。

神庙雄浑厚重,历经千年风雨剥蚀仍巍然屹立。

黄昏时分,驱车沿山道盘旋上老虎堡山顶。

俯视斋普尔城,建筑高低错落,鳞次栉比;地平线云烟氤氲,夕阳给天空大地披上黄褐色纱丽。

渐渐地,夕阳接近地平线,成了通红的圆球。天空染成玫瑰色,大地披上蓝色的纱丽。

日出日落亘古不变,照耀着斋普尔城,照耀着南亚次大陆。

在古老的南亚次大陆上,从5000多年前的哈拉帕城邦,到印度河—恒河流域文明,哲学、宗教、天文、历法、数学、文学、音乐、舞蹈、建筑、雕刻等方面有着骄人的成就。

贸易往来、宗教弘传、外族入侵、人口迁徙促成印度文明与美索不达米亚、波斯、埃及、希腊、华夏诸文明的融合。印度文明也接受伊斯兰文明、基督文明,并向东南亚、向东方与西方传播。

告别斋普尔前往阿格拉。

十六、十七世纪的阿格拉曾经是成吉思汗后裔所建立的莫卧儿帝国首都,全盛时期的领土几乎囊括整个南亚次大陆以及中亚的阿富汗等地。世界新七大奇迹之一的泰姬陵就在这里。

泰姬陵全称“泰姬·玛哈拉”,一座伊斯兰宫殿式陵墓。它宛如一朵白云,飘落亚穆纳河畔;又是一首情诗,流传在人世间。

还是印度诗人泰戈尔说得好:泰姬陵是“永恒面颊上的一滴眼泪”。

波斯女子泰姬·玛哈尔嫁给莫卧儿王朝沙·贾汗国王的20年里,随君南征北战,深得宠爱。她香消玉殒时的最后愿望是长眠在一座美丽陵墓中。

于是沙·贾汗亲自设计,用几万工匠,耗22年功夫,1653年建成惊艳世界的泰姬陵。

泰姬陵连同四方平台基座都是白色大理石砌成,通体洁白晶莹。平台四角各有一座白色高塔,拱卫着泰姬陵。中央主穹顶在周边四个穹顶小亭的衬托下雍容大方。

陵墓前是大片草坪,四周环绕着绿树鲜花。草坪的中央有狭长水池,泰姬陵在清澈池水中的倒影楚楚动人,展示着无限柔情。

主体建筑呈八角形,东南西北四面都有33米高的巨大拱形壁龛,壁龛下部是进入陵墓的门,门上方的大理石透雕花格窗使光线柔和地照进陵墓内。壁龛上装饰着以碧玉镶贴工艺制成的漩涡花纹和手写体《古兰经》经文。

陵墓内墙和门窗边缘均用宝石镶嵌各式花纹图案。历经岁月沧桑,这些宝石已多被劫掠或损坏。

泰姬陵完工不久,沙·贾汗国王被篡位的儿子奥朗则布囚禁在阿格拉古堡内。

此后8年,沙·贾汗只能隔着亚穆纳河遥望泰姬陵,在孤寂和怀念中忧郁气绝。所幸的是,他死后得以与爱妻合葬于泰姬陵。

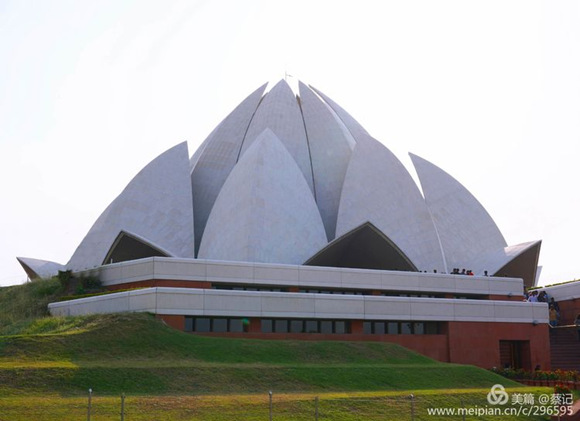

300多年后,在首都新德里出现了被誉为“20世纪泰姬陵”的莲花庙。

莲花庙因外貌酷似莲花而得名,建造于1986年。

摄于2011年12月

绿茵茵的草地中央,在洁白的大理石基座上有三层白色大理石花瓣,每层9个共27个花瓣组成的巨大荷花在蓝天白云下含苞欲放。

莲花在印度教和佛教中被奉为神物,又贵为印度国花。莲花庙的设计可谓独具匠心,深受印度人喜爱。

摄于2011年12月

莲花庙是巴哈伊教灵曦堂。

巴哈伊教创立于1844年的伊朗,其基本教义是上帝唯一、宗教同源和人类一体。巴哈伊教不崇拜神和偶像,没有神职人员和复杂的仪式。据说200多个国家和地区都有巴哈伊教徒。

全世界共有七座巴哈伊灵曦堂,分布在各大洲,每座的建筑风格都不相同。

基座边上是9个注满清水的连环水池,象征荷花绽放水上。

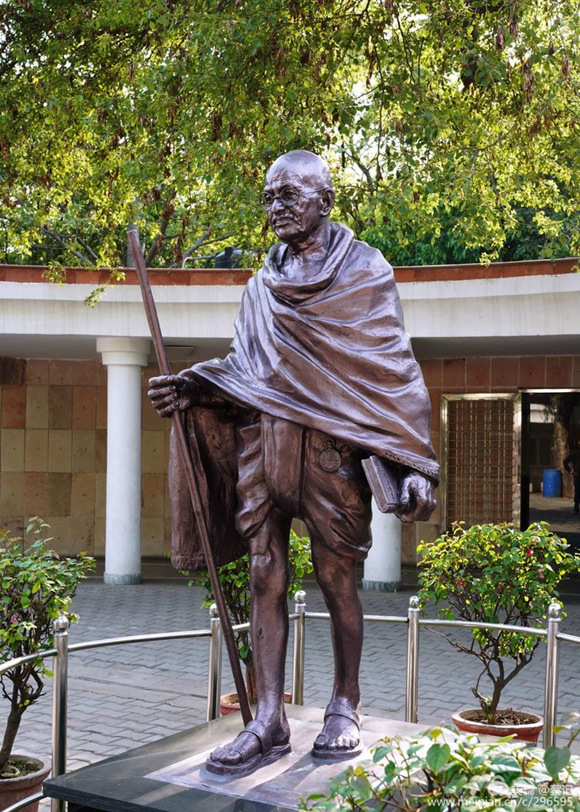

如果说莲花庙以奇特俏丽的外形引人入胜,那么,甘地陵则以内敛的景观、深沉的内涵摄人心魄。

甘地(1869-1948)毕生反对英国殖民统治、争取印度独立。他把印度教的“不害”主张同《圣经》、《古兰经》中的仁爱思想相结合,形成以非暴力为核心的甘地主义。

他是印度国父,被尊称“圣雄甘地”。

甘地陵位于新德里东郊亚穆纳河畔。

甘地遇刺杀身亡后,就在这里火化。骨灰分别撒在恒河和印度洋、阿拉伯海、孟加拉湾三海汇合处。

陵墓四周是低矮的宽墙体,可供人们在上面绕墓瞻仰。

陵园内青草依依。

红砖小径延伸到草坪中央的黄石地台,那里静卧着一座黑色大理石陵墓。几个鲜花圈端庄地摆放陵墓上,长明灯的火苗在镶铜边玻璃罩里终年不熄。

陵墓正面是不锈钢镌刻的印地文:“嗨!罗摩!”这是甘地遇刺时最后的呼声。罗摩是印度史诗《罗摩衍那》的英雄,印度教中保护之神毗湿奴的化身。

陵墓简洁、朴素。

陵园静穆、幽雅。

这是一方圣地,一块心灵的磁石。每逢节假日,四面八方赶来的民众身着白色民族服装,赤脚走进陵园,悼念甘地。

印度有100多个民族,占人口30%的印度斯坦族是最大民族,主要是4000年前由北部迁入的雅利安游牧部落与当地达罗毗荼人的混血后裔。丑陋的种姓制度就是雅利安人进入印度后形成的。

阿格拉酒店的门卫。

旅游大巴的司机助手。

斋普尔-阿格拉路途中缠彩色头巾的老汉。

阿格拉城堡(红堡)身披纱丽的妇女。

斋普尔服装地毯店的修剪地毯女工。

她的双手佩戴五彩手镯、戒指,脚趾上也有装饰物。

阿格拉街头食摊卖煎饼的青年。

新德里停车场上敲鼓耍乐的青少年。

德里门(凯旋门)前的家庭合影。

新德里酒店里参加婚礼的亲友团。

宗教融入印度生活的方方面面,是印度人至为重要的人生信仰和立身之本。

印度人口中,信仰印度教的占80%,穆斯林占14%,佛教占1%,其余的信仰基督教、锡克教、耆那教等。

印度教认为完美的人生是:少儿时发育身体,孜孜求学;青壮年时赚钱养家,满足欲望,为社会尽义务;年逾花甲时遁世隐居,悉心修行,以求解脱,超越轮回。

获得解脱的途径有三:一是智慧瑜伽(冥想),二是作业瑜伽(无私行动),三是信爱瑜伽(虔信)。

于是,印度人以冥想静思回应喧嚣尘世,用修炼静养超越世俗生活。

入乡随俗,我们在导师的指导下体验瑜伽。

行走在“金三角”黄金旅游区,我们看到一个多宗教、多民族、多元文化融为一炉的东方文明古国,看到一个饱受外族殖民屈辱而又骄傲自尊的古老民族。

游毕归来,朋友问:印度值得一游?我答道:一个古文明大国,仍然拥有文化的多样性与包容性,令人敬佩。我是一游再游,意犹未尽。

2019年4月摄影

8-9月撰文、制作

蔡穗声 广东省房地产行业协会名誉会长

免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。

撰文:蔡穗声

审校:劳蓉蓉