消费赛道相关企业正在积极应对市场变化,在扩张规模、稳固提升业绩的同时,持续探索新的增长点。

年初至今,疫情阴霾褪去,政策持续出台优化营商环境,商业地产全产业链复苏明显。

于复苏与变化中,11月2日,观点指数继续发布《表现力指数 • 2023年度商业地产表现报告》。观点指数研究院同步行业发展及革新进程,深入商业地产及相关产业链一线,解读商业地产全产业链的现状、挑战及机遇,同时从产品、商业运作特色、投融资模式、营销渠道等多维度剖析当前商业地产全产业链的特征以及发展趋势。

以下为报告节选,阅读全文请点击链接。

2023年,消费市场迎来全新的局面。整体来看,经济复苏给行业带来了新的机遇,但企业依然面临消费信心不足、市场变化等多重挑战。

观点指数认为,今年虽然消费宏观市场数据表现不错,但企业间冷暖不均、分化明显。

其中,产品力、品牌力、经营能力较优的消费品牌,在今年市场回暖之际得以恢复并实现反弹;而相关能力有所欠缺的,则需要面临竞争对手的多方挤压,压力依然较大。

在此背景下,消费赛道相关企业正在积极应对市场变化,在扩张规模、稳固提升业绩的同时,持续探索新的增长点。

为更好把握消费行业变化,本报告主要聚焦于零售、餐饮和品质生活几大品类,针对餐饮、零售、商超、电影院线、文创书店等行业赛道进行研究。

宏观层面:消费市场复苏提速

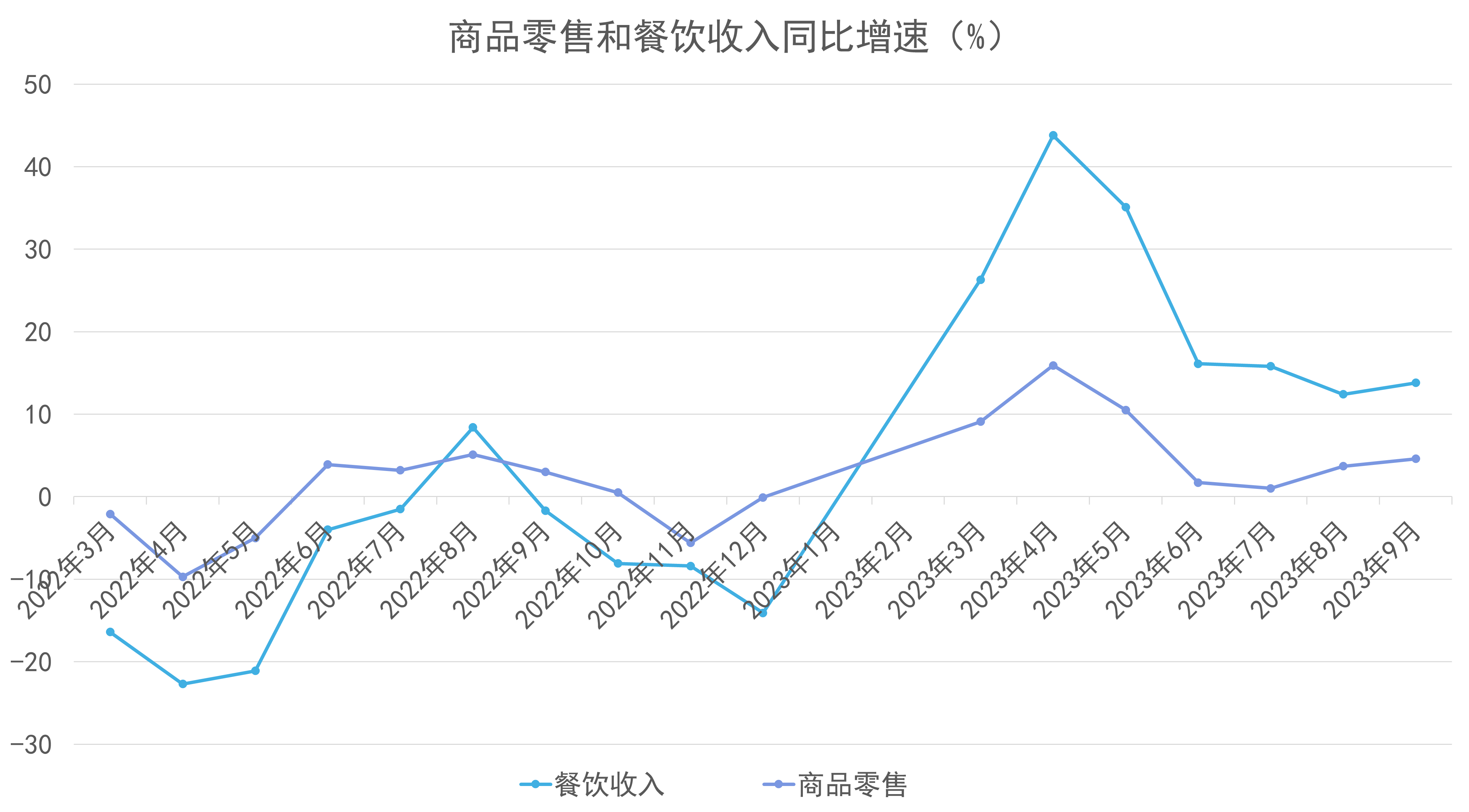

2023年以来,消费市场迎来强势复苏,各项数据录得增长。首先,社会消费品零售总额相对稳健,最新的9月录得39826亿元,同比增长5.5%;而1-9月的社会消费品零售总额则为342107亿元,同比增长6.8%,处于复苏回暖状态。

数据来源:中华商业信息中心、观点指数整理

按消费类型划分,9月份商品零售实现35539亿元,同比增长4.6%;餐饮方面收入则实现4287亿元,同比增长13.8%。将视野放宽到1-9月份,商品零售实现305002亿元,同比增长5.5%;餐饮收入实现37105亿元,同比增长18.7%。

可以发现,最主要的餐饮和零售两大板块虽然都实现了同比增长,但餐饮业态的恢复更为明显,这与疫情下餐饮受限更大有关,因此疫情影响消除后的提升也更为明显。

零售业态上,1-9月,服装类、金银珠宝类、家用电器类市场增长较好,均实现同比两位数增长,其余多数品类也呈现同比正增长。

值得关注的是,今年的服务消费也实现较快增长,主要是暑期居民出游热度较高,带动了餐饮、住宿、旅游、交通等相关服务消费较快增长。最新的8月数据显示,当月全国餐饮收入4212亿元,同比增长12.4%,而1-8月服务零售额同比则增长19.4%。

可以看到,今年以来大众消费热情上升,由此产生的需求也拉动市场数据的增长。不过,与此同时,疫情后大众的消费观念有所转变,理性、绿色等消费盛行,把握新趋势,挖掘消费潜力成为市场突围的关键。

餐饮:加盟拓店与跨界联名

作为刚需型的消费,餐饮一直以来是大众消费的重点。2023年上半年,随着政策放松后的客流恢复,叠加春节、五一和端午等节日因素,餐饮市场迎来强势复苏。

据国家统计局数据显示,2023年上半年,餐饮收入24329亿元,增长21.4%,全国餐饮收入总规模超过2019年同期。

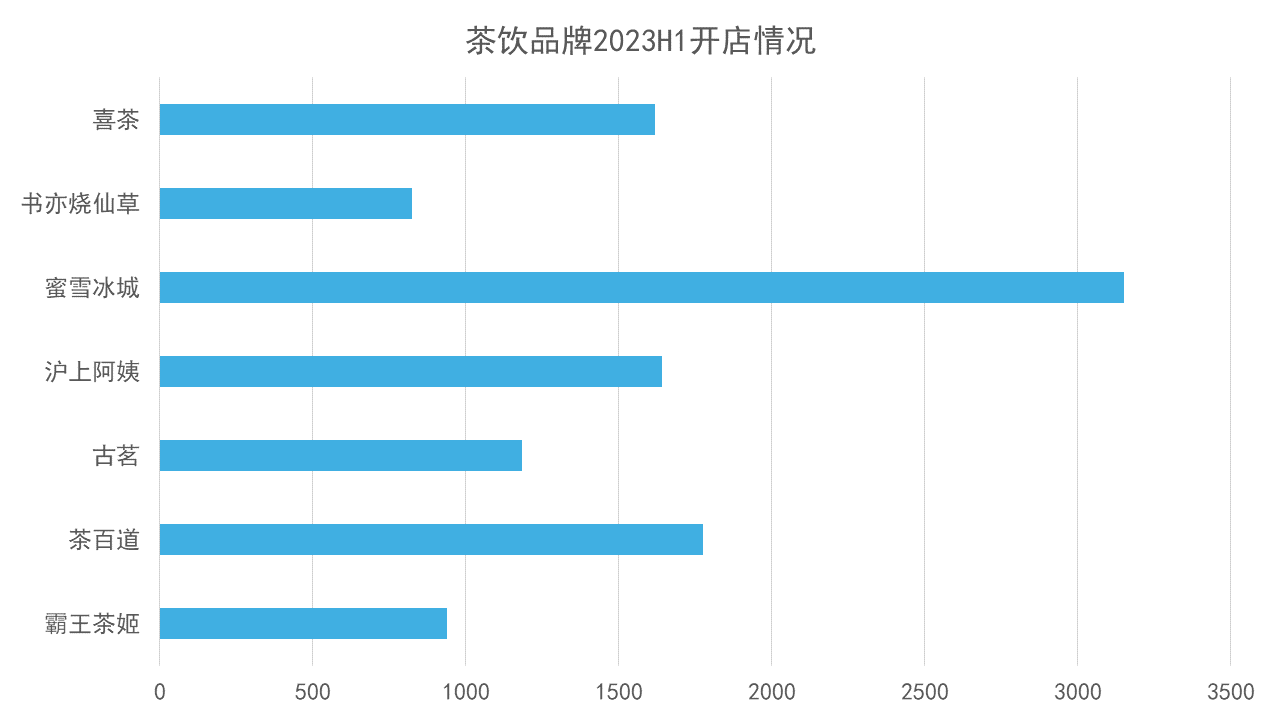

茶饮赛道上,期内蜜雪冰城、茶百道等头部企业继续积极拓店。据观点指数了解,仅上半年蜜雪冰城就新开超3000家门店,而喜茶在开放加盟后,扩张速度也有明显提升,新开超1500家门店。

此外,也可以看到新近品牌如霸王茶姬的快速扩张,该品牌主打新中式国风茶饮,以原叶鲜奶茶为主打,覆盖纯茶、鲜果茶及周边相关衍生产品。

数据来源:公开资料,观点指数整理

就规模而言,目前蜜雪冰城的门店领先于其他茶饮品牌,在营门店数量超过万家,位居茶饮品牌前列,这与其平价的定位、选址、加盟方式等有关。

在茶饮品牌加速扩张的同时,还有部分品牌选择冲击资本市场。期内茶百道向港交所递交了上市申请,但还未有最新进展。资本市场上,目前已上市的新茶饮品牌只有奈雪的茶一家,但其表现并未给投资者带来惊喜,预计同类企业茶百道的上市之路将面临一定挑战。

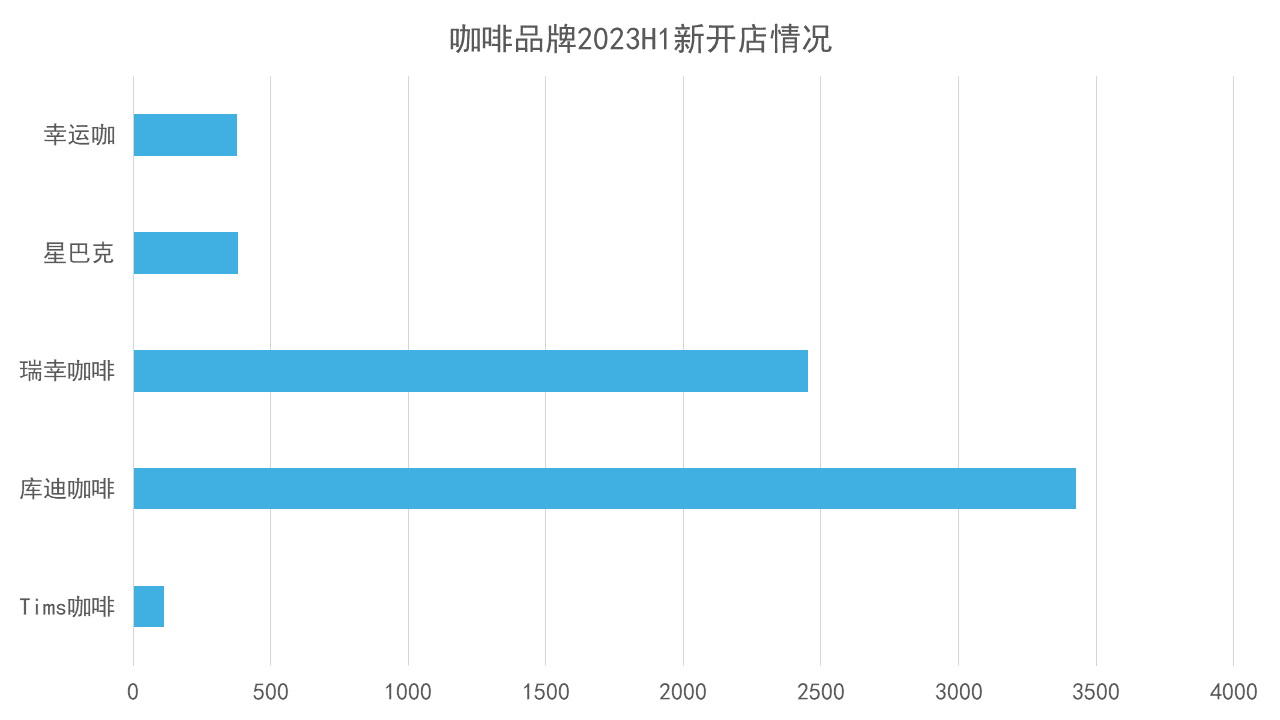

咖啡饮品方面,去年成立的库迪咖啡拓店迅速,仅上半年就开了近3500家,超过了此前扩张最快的瑞幸咖啡,此外星巴克等品牌则保持相对稳定的开店速度。

数据来源:公开资料,观点指数整理

可以看到,为抢占市场,越来越多的咖啡品牌放开了门店加盟业务。据观点指数观察,咖啡品牌扩张采取的策略主要是先推出爆品形成用户口碑,借此大范围推广抢占消费者,形成品牌效应后再吸引加盟商加盟。

加盟模式盛行之下,可以发现不同的品牌采取的加盟方式有所差异。以瑞幸咖啡为例,加盟商需满足拥有租赁合同期内正在经营的商铺,或自有产权商铺等条件。

与此同时,咖啡品牌的联名跨界营销也成为巩固消费者,拉动销售额的重要手段。期内热度最高的为瑞幸和茅台联名的酱香拿铁,据瑞幸咖啡官方微博,该单品首日销量突破542万杯,单品首日销售额突破1亿元,刷新单品记录。据观点指数统计,瑞幸今年以来已联名12次,这也成为其制造话题与拉动销售的重要手段。

而白酒行业也在寻求创新突破,期内茅台集团持续塑造时尚化、年轻化标签,吸引年轻消费客群。继去年推出了出圈产品茅台冰淇淋后,今年还与德芙、瑞幸咖啡联名。从茅台跨界合作主要选择冰淇淋、咖啡、巧克力等年轻人青睐的消费品来看,主要还是想培养年轻消费客群的消费习惯。

零售:业绩回温与寻觅商机

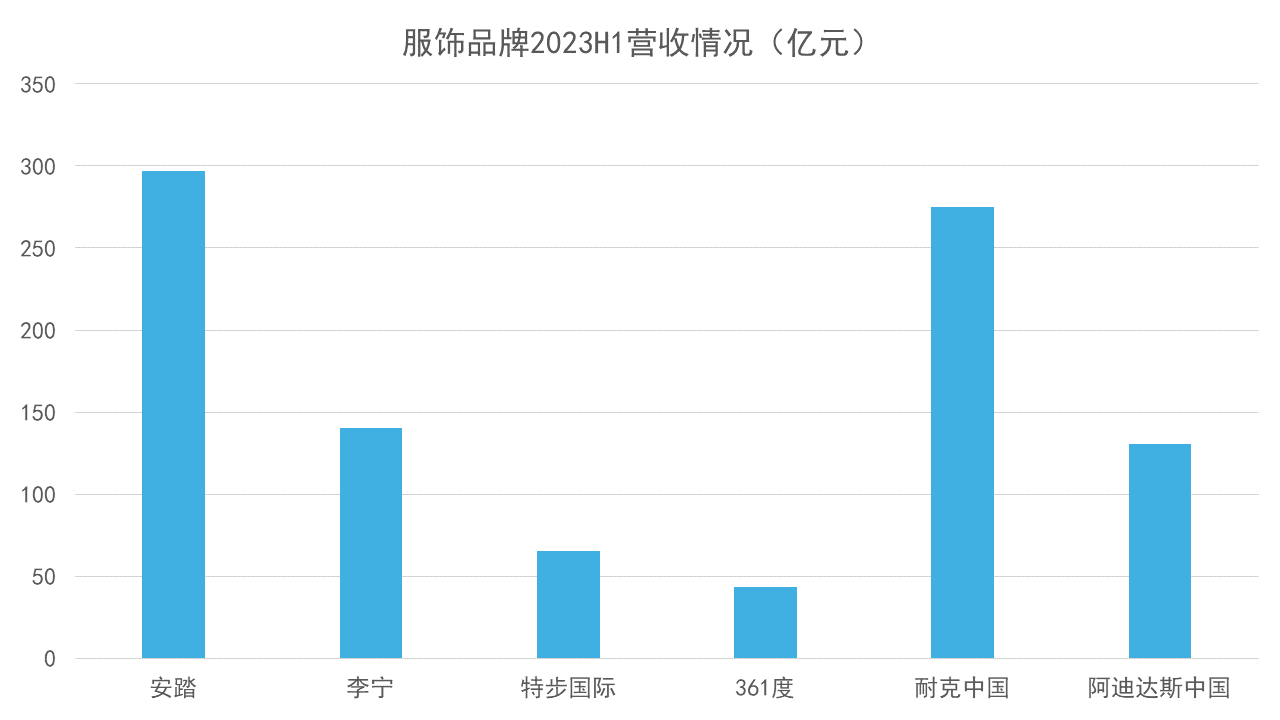

市场复苏推动各大零售业态品牌业绩回升,但与此同时也迎来新挑战。国内企业方面,2023年上半年安踏营收再创新高,同比上升14.2%至296.5亿元,净利润同比上涨39.8%至52.6亿元,毛利率上升1.3个百分点至63.3%,达到历年最高水平。

数据来源:企业公告,观点指数整理

李宁则是喜忧参半,上半年总收入增长至140.19亿元,较2022年同期上升13.0%,创历年新高。但与此同时,毛利率和净利润双降,净利润录得21.21亿元,同比减少3.11%,毛利率也下降1.2个百分点至48.8%。

国外企业方面,第二财季阿迪达斯大中华区营收7.66亿欧元,同比增长16.4%,线下全渠道实现双位数增长,但今年上半年整体营收为16.50亿欧元,同比仅微幅增长1%。而耐克大中华区在2022年12月至2023年5月的营收为38.04亿美元,较去年同期仅增长2.2%,增速远低于安踏、李宁。

也有表现不错的国外品牌,lululemon 2023年第二季度中国地区的增势尚好,销售额同比大涨18%到22亿美元,毛利率提升至58.8%,净利润也录得18%的增长。而优衣库在中国内地市场的销售额也高于预期,2023财年第三季度同店销售额同比增长超过40%。

观点指数认为,作为消费中的核心赛道之一,服饰市场的竞争格局正变得更为多样,品牌需要在激烈竞争中找到新的增长机会。

珠宝赛道上,得益于金价的持续上涨和居民保值避险需求的增加,实物黄金投资消费呈现放量式增长。本土黄金珠宝品牌中,营收实现上升的上市企业占比较大,如周大福2023年二季度整体零售值同比上年增长29.4%。

企业业绩回升受益于国内的珠宝消费需求持续释放。一方面,线下消费场景恢复,前期积压的婚庆、送礼、自戴等多方面需求得以逐步释放;另一方面,金价持续上涨也让大众珠宝消费形成正向循环。观点指数认为,聚焦消费者的需求依然是珠宝行业长期发展的关键所在。

奢侈品市场上,LVMH、爱马仕Hermès继续领先,录得两位数增长。其中,包括中国市场在内的亚洲地区仍然是LVMH集团的第一大市场,贡献了34%的收入;而爱马仕在大中华区和整个亚洲地区也继续保持强劲的增长势头。

期内,不少奢侈品集团选择以收购的方式扩大业务规模。开云集团、历峰集团分别进行新的收购,前者以17亿欧元的价格收购Valentino 30%的股份;后者收购意大利奢侈鞋履品牌Gianvito Rossi。

可以看到,目前中国市场依然是奢侈品的重要市场,今年不少奢侈品集团团队陆续到访中国进行市场考察,此外奢侈品也纷纷于购物中心和机场布局门店。

而美妆领域,国外美妆集团也有相关投资动作。雅诗兰黛集团于今年首次投资国产美妆品牌codemint纨素之肤,表现出对中国新锐品牌的热情。

商超:传统式微下会员店提速

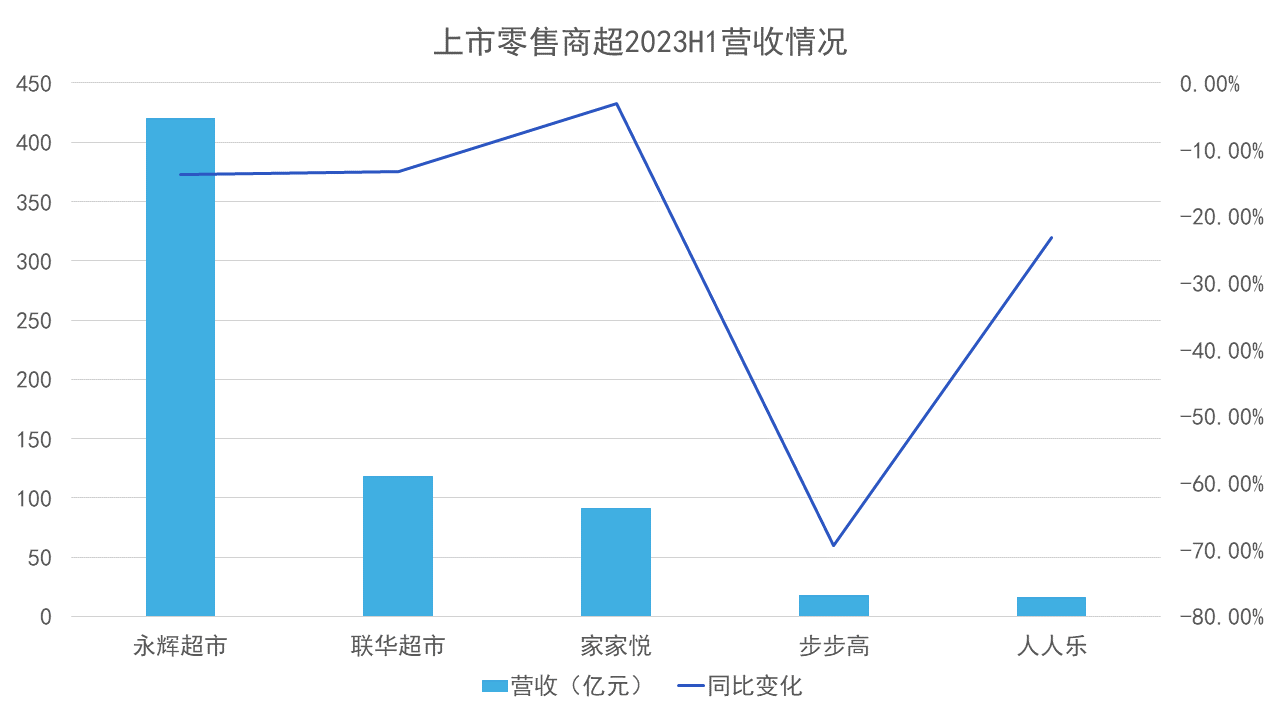

今年以来,零售商超行业依然面临着较大的生存考验,闭店潮仍在继续。据观点指数统计,今年上半年不少商超企业都有门店关闭,如华联超市关闭79家门店、永辉超市也缩减了29家门店。

业绩方面的表现也未尽如人意,国内大部分零售商超企业上半年的营业收入同比均处于下滑的状态。以头部商超永辉超市为例,虽然接连亏损2年后终于在上半年扭亏为盈,实现了3.74亿元的净利润,但营业收入却有所下滑,同比下降13.76%至 420.27亿元。

数据来源:企业公告,观点指数整理

外资企业方面,截至6月30日,家乐福中国门店数量已缩减至仅剩41家,在不考虑计提商誉减值等因素的影响下,其经营利润二季度环比一季度减少亏损。

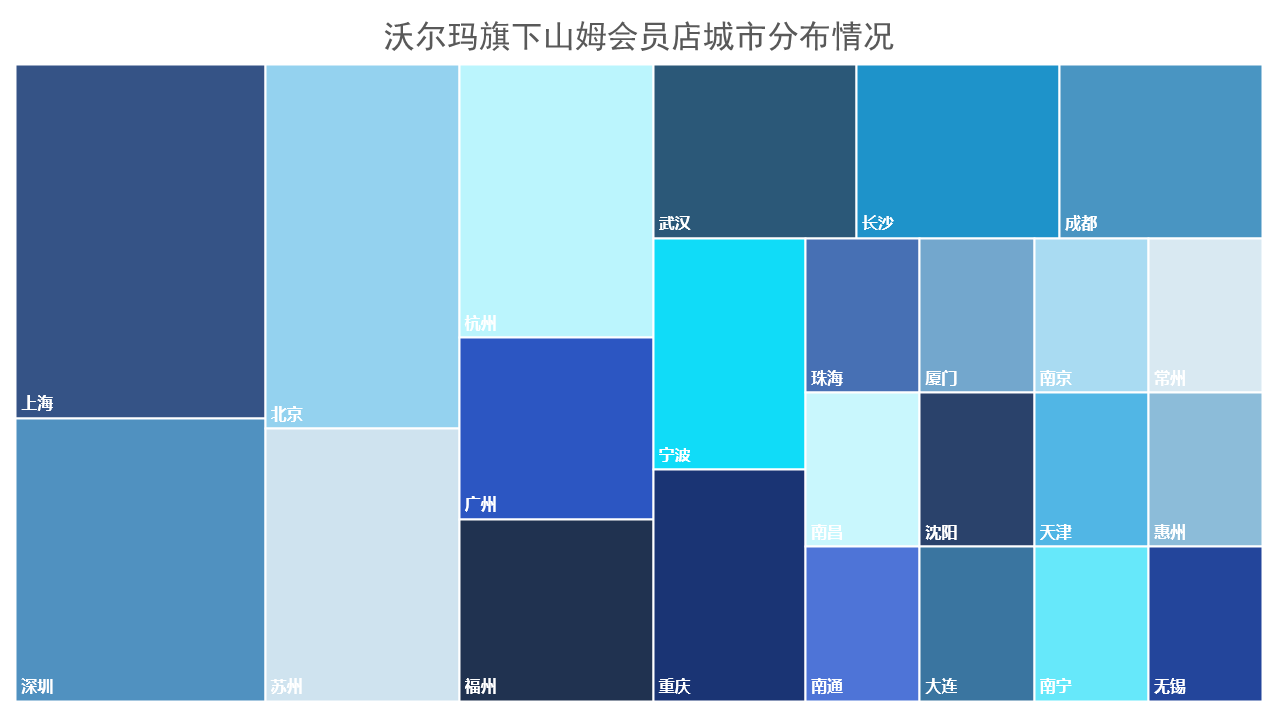

值得注意的是,同为外资的沃尔玛旗下山姆会员店业务则迎来了增长。2023年2月1日至4月30日,沃尔玛中国的净销售额为53亿美元,同比增长28.3%,高于全球业务增长比例,主要得益于山姆会员店的拓展和线上渠道销售表现。

据沃尔玛中国公众号显示,今年5月山姆会员店在国内已开设43家门店,预计年底门店总数将达48家,山姆会员数也已突破400万。

当前,会员店新战场呈现出山姆高歌猛进,Costco、盒马等主要竞争对手一路追赶的局面。以上头部玩家均主要在一二线城市发展会员店业务,处于抢占市场份额的阶段。

数据来源:公开资料,观点指数整理

会员店的运作逻辑是面向会员低利润售卖高端商品。直采直供的供应链与精细化运营的模式背后,考验的是企业的议价和对利润空间的把握能力,具备较高的准入门槛。

观点指数认为,目前国内会员店市场上山姆依然处于头部地位,但越来越多会员店企业的加入,势必会加剧市场份额的争夺。

电影院线:持续修复中把握机遇

2023年以来,中国电影行业迅速走出疫情阴霾,大众的观影欲望也较此前有较大提升,带动了电影市场的快速复苏。

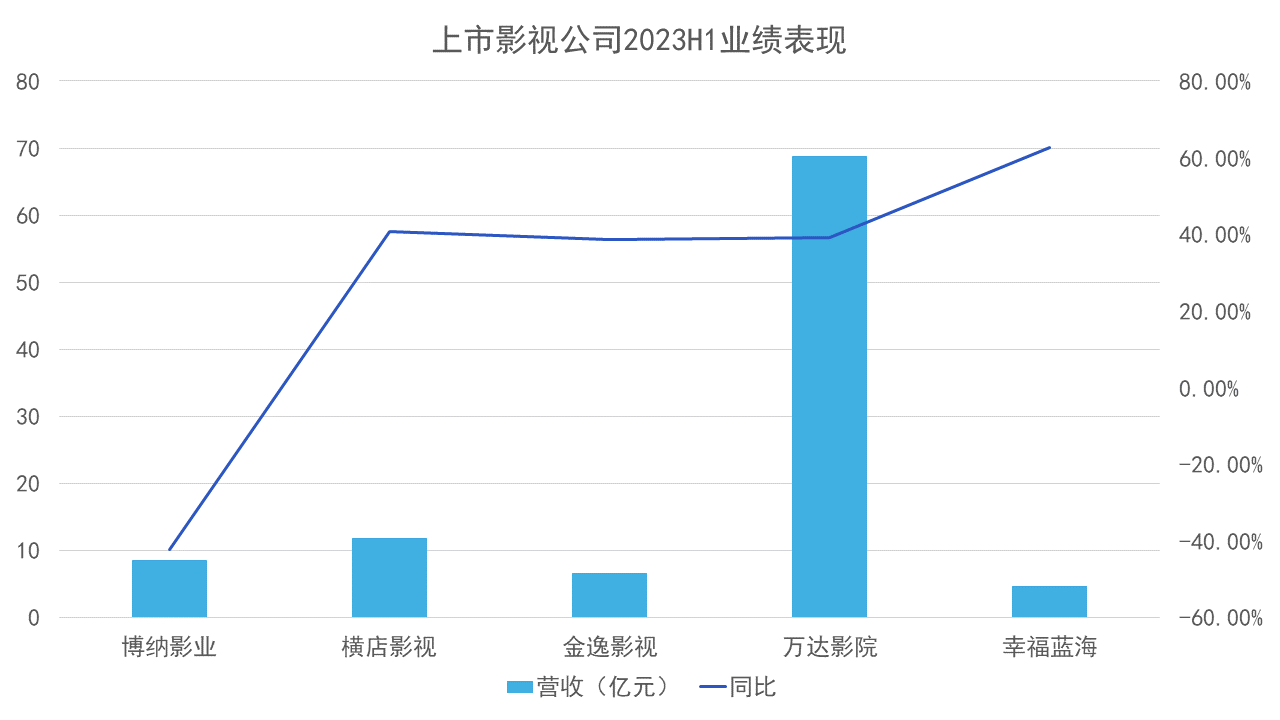

据国家电影局数据,今年上半年全国电影票房262.71亿元,同比2022年上半年的171.81亿元增长52.9%,恢复至2019年同期的83.9%;观影人次6.04亿,同比增长51.8%,恢复至2019年同期的74.5%。可以看到,虽然今年电影票房表现有较大惊喜,但与疫情前相比还有一定差距。

上市影视公司表现方面,万达影院、金逸影视等头部企业录得营收同比增长,不过也有个别企业如博纳影业录得营收下滑。究其原因,是因为博纳影业今年上半年上映的电影数量明显高于去年同期,但票房表现不佳。

数据来源:企业公告,观点指数整理

电影院线表现上,万达电影表现较为突出。业绩数据显示,截至今年6月末万达影院旗下国内影院实现票房36.5亿元(不含服务费),同比增长49.7%,恢复至2019年同期的93.5%;观影人次0.88亿元,同比增长54.4%,恢复至2019年同期的96.4%。

2023上半年,万达影院新开业直营影院6家,轻资产影院29家,期末在国内拥有已开业影院857家,其中直营708家,轻资产影院149家。其中轻资产影院快速发展,市场份额提升至1.4%。

观点指数认为,与电影投资、制作的高风险不同,电影院线属于电影行业的渠道环节,如若布局合理,并能够吸引稳定客群,电影票房收入就有一定保障,能较大程度享受行业复苏成果。

据国家电影局10月7日发布的数据显示,今年国庆档电影票房达27.34亿元,观影人次为6510万,国产影片票房占比为95.78%。

虽然取得不错成绩,不过与往年对比,今年国庆档表现仍未恢复到最佳水平,票房低于疫情前2019年同期的44.66亿元,也低于2021年同期的43.89亿元和2020年同期的39.67亿元,电影市场的修复仍需时间。

文创书店:业态降温与多元探索

据观点指数了解,今年文创书店的热度有所下降,但依然有项目开业。如上海蟠龙天地期内引入了猫的天空之城,深圳湾睿印RAIL IN则引进了方所全国首家城市文化客厅概念店。

期内,奢侈品品牌与书店、咖啡业态的跨界成为热点。LV于6月25日-7月9日期间在上海联合三家咖啡馆打造路易威登限时书店,消费者在书店购买两本品牌书籍,便能获得印有LV品牌LOGO的帆布包,收获不少话题度。

LV之外,书店业态的融合探索也体现在其他品牌身上。如高端香氛闻献开设了社区书店愚园书室、女装品牌ICICILE 之禾打造了有机织物主题书店、奈雪的茶在高校旁落地了茶饮+阅读常规营业书屋。

实际上,在此之前书店+业态的多元化探索层出不穷。较为常见的是书店+咖啡的模式,进驻购物中心的书店品牌有覔 书店、西西弗书店、茑屋书店、钟书阁等,均采取书店+咖啡馆的模式,阅读场景延伸消费也成为不少书店盈利的重点模式。

以茑屋书店为例,据观点指数了解,内地的茑屋更多的是由日本茑屋授权的FC加盟,由地产商自营,盈亏自负。该商业运作模式下,其盈利的20%来自图书音像制品的销售,80% 来自于特许经营业务。

值得注意的是,在国内文创书店市场上,企业想要长久发展并非易事。首先目前书店品牌众多,不仅有前檐书店、西西弗书店、钟书阁、言几又等国内书店品牌,其次还有茑屋书店等外来品牌,此外电商也在挤压实体书店的生存空间。

观点指数认为,就目前发展情况来看,文创书店的未来,重点还是在于是否能探索出成功的多元化业务模式,解决最为关键的盈利问题。

撰文:冯彩云

审校:陈朗洲