报告 | 商业环境的不同尝试 标杆房企如何掘金蓝海?

社区商业:标杆房企的实践

购物中心、主题MALL固然是一个城市的形象和名片,但对于城市居民来说,如何足不出户即可解决日常消费问题,成为决定生活品质和营造生活氛围的重要因素。2016年11月,商务部、发展改革委、工信部等10部门联合发布的《国内贸易流通“十三五”发展规划》显示,到2020年,社会消费品零售总额接近48万亿元。数据显示,社区服务市场规模到2020年可以达到13.5万亿元。

从成熟市场来看,社区商业消费占据社会商业总支出的60-70%,而目前在中国整体水平还不足30%,这一差距与潜在的市场规模成为社区商业发展的潜力所在。

随着电商等消费方式的兴起,传统大型商业中心面临严重的冲击,社区商业作为“生活的最后一公里”,主要满足于日常生活消费,相对而言受到较少的冲击,种种原因交织之下,社区商业俨然成为未来商业发展的重要方向和新的蓝海。

什么是社区商业?

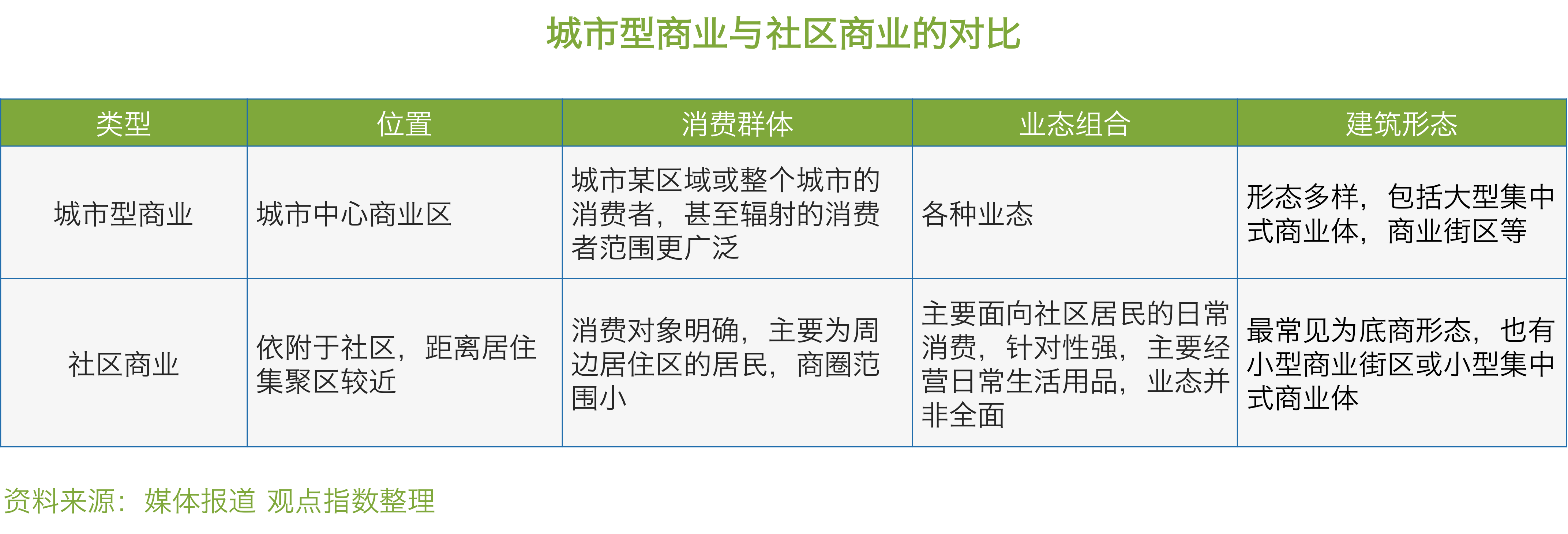

“社区商业”的具体概念众说纷纭,分类也多种多样。从传统意义上来说,社区商业是指以住宅小区为载体,以便民、利民为宗旨,以地域内和周边居民为主要服务对象的商业形态,是相对于城市中心商业、区域型商业而言的一种商业集合体,辐射人口通常在20万人以下,核心区域5至10万人。

2000年,国家商务部发布《社区商业设施设置与功能要求》,首次对社区商业做了明确的规定,并对不同级别的社区商业,在功能和业态组合上做出了相应的要求。

按居住人口规模和服务的范围划分,社区商业可分为邻里商业、居住区商业和社区商业中心。其中,邻里商业服务对象为该居住小区的居民,隶属于住宅项目配套,较为常见为底商形态。

居住区商业指在居住区内,服务对象主要为该居住区居民,属于较完善的社区商业形式;社区商业中心指在多个居住区的中心,服务对象为该区域及部分外来消费者的,集中设置的规模较大的社区商业形式。

标杆房企的社区商业实践

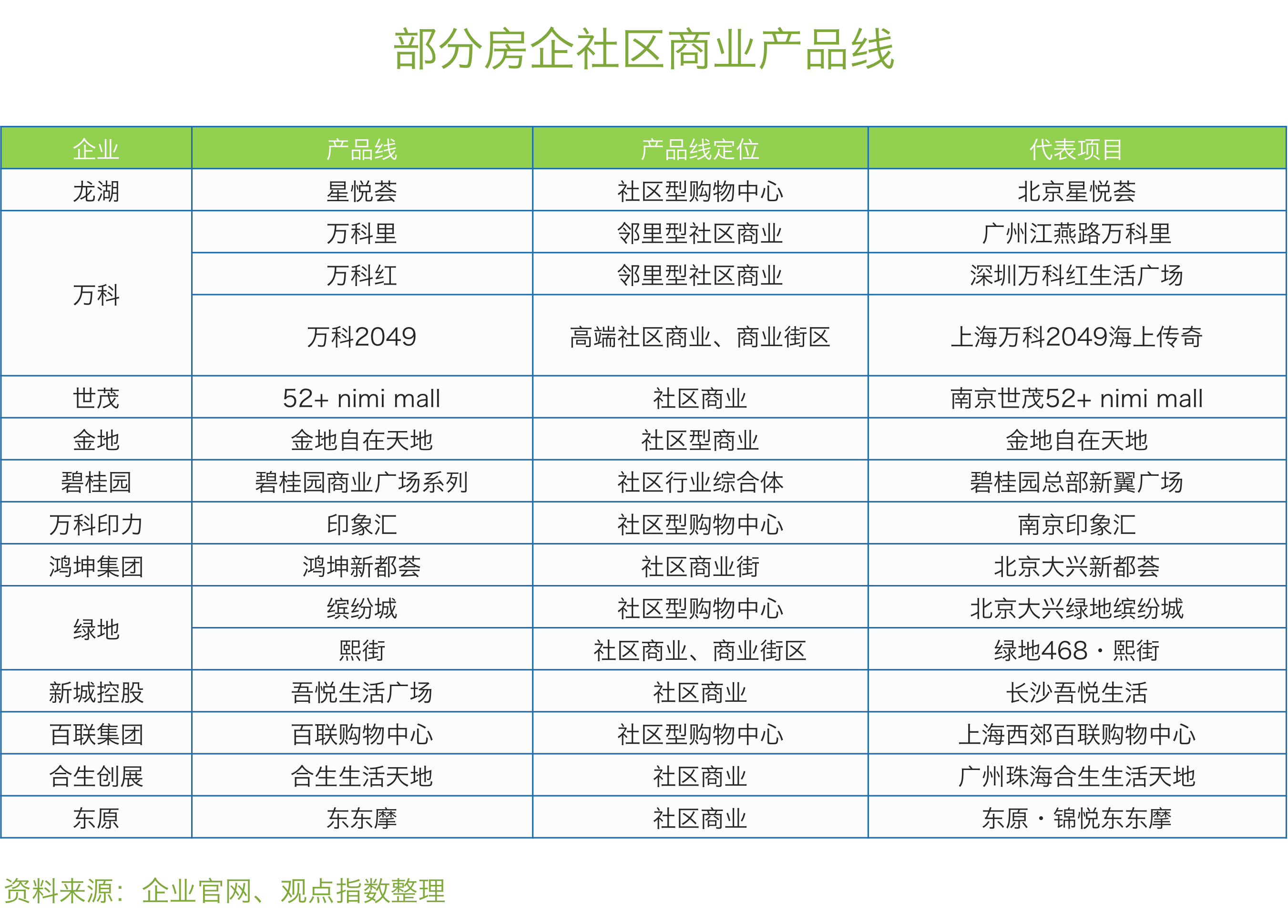

近年来,商业地产迎来粗放式的增长,大体量购物中心逐渐趋向饱和,加上网络电商冲击等因素,越来越多的开发商将眼光瞄向社区商业,打造社区商业产品线。

1.万科:五菜一汤和三大社区商业实体

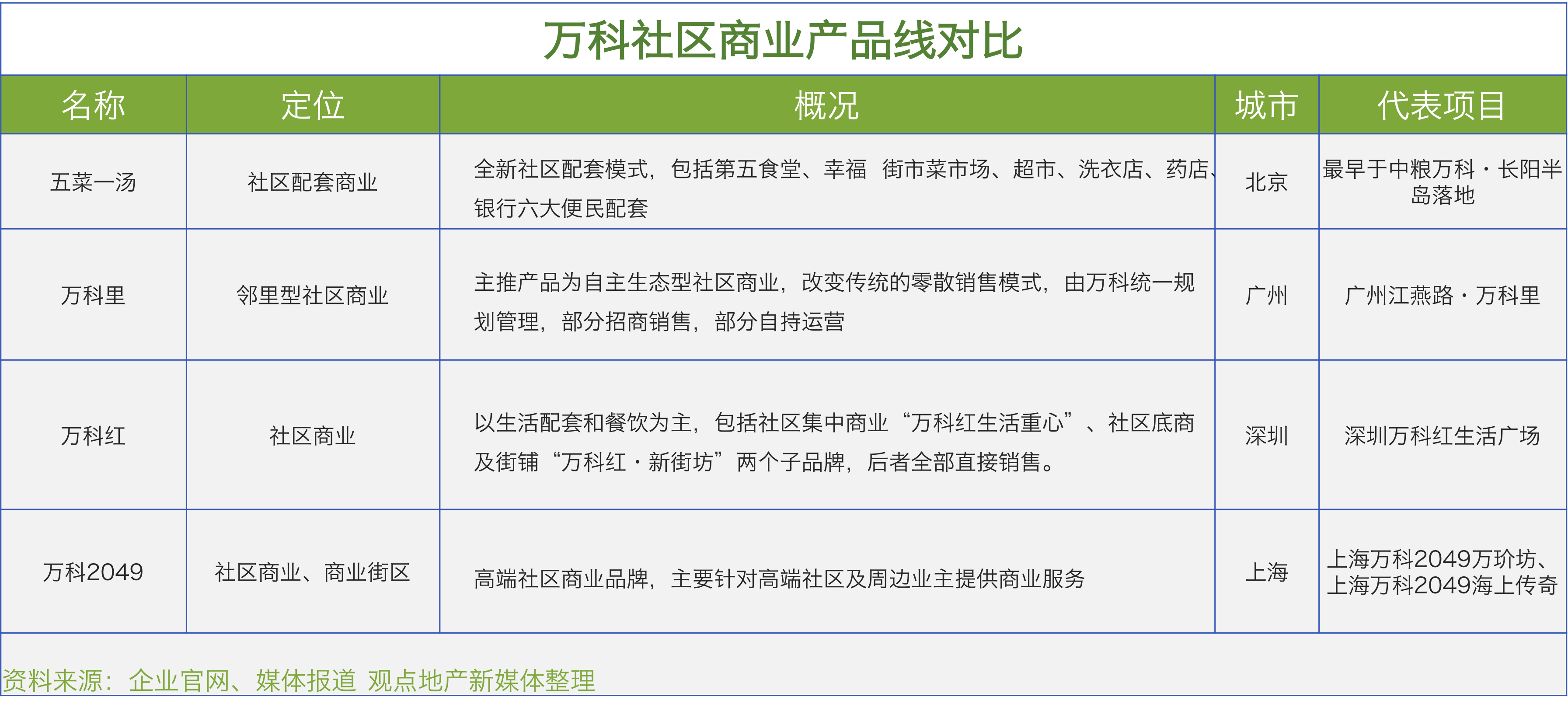

从一开始涉足商业地产,万科便提出“为了发展住宅而做商业地产”,时任万科总裁的郁亮也曾强调:“万科做商业不是做综合体,而是做社区类型的商业。都市中心的综合体不是万科的目标,万科的商业是社区级的。”

不过,据万科内部人士透露,万科并没有在集团层面提出关于社区商业的整体规划,而是将权利下放到各个区域公司,比如北京万科推出“五菜一汤”,将此模式作为住宅开发的标准配套。

据观点指数了解,“五菜”指万科自创的社区餐饮连锁品牌“第五食堂”、超市、银行、洗衣店、药店,“一汤”则是指万科自营的社区菜市“幸福街市”。

此后,万科将“五菜一汤”升级为V-LINK社区服务商2.0模式,将原有的服务再度扩容,落地众筹咖啡馆项目、创客空间、社区图书馆、社区学堂、童玩中心、体育公园、运动MALL、社区志愿者等。

“五菜一汤”服务体系的关键词是“自建自营”,而V-LINK模式中则是“共建共享”。与之相匹配的,则是万科推出的社区生活APP“住这儿”。

“住这儿”以万科业主、住户群体为用户,仅可以满足万科业主申请报修、曝光、投诉、表扬等需求,同时打造“良商乐”将万科小区内的所有商家拉上线,并依靠数据对这些商家分别推出了“活力排行”和“黑榜”。通过“住这儿”,万科形成了物业服务、社区交流与商圈服务平台的O2O闭环商业。

除此之外,其他城市同样有不同的产品线:深圳万科推出“万科红”,首个项目“万科红生活广场”于2011年在深圳落定;上海万科的“万科2049”至今已打造3个项目,分别为万科2049·五玠坊、2049城花、2049海上传奇;广州万科则致力于打造“万科里”。

相对来讲,在四个一线城市中,广州万科的社区商业发展虽然较为迟缓,但后劲却也最足。

2014年,广州万科正式成立商管公司,一年后,首个社区商业项目——江燕万科里正式开业。据万科披露的数据显示,开业未满2年,商业体量仅2.65万平方米的江燕路万科里,日均客流已达5万人次/天,平均营业额突破80万/天。

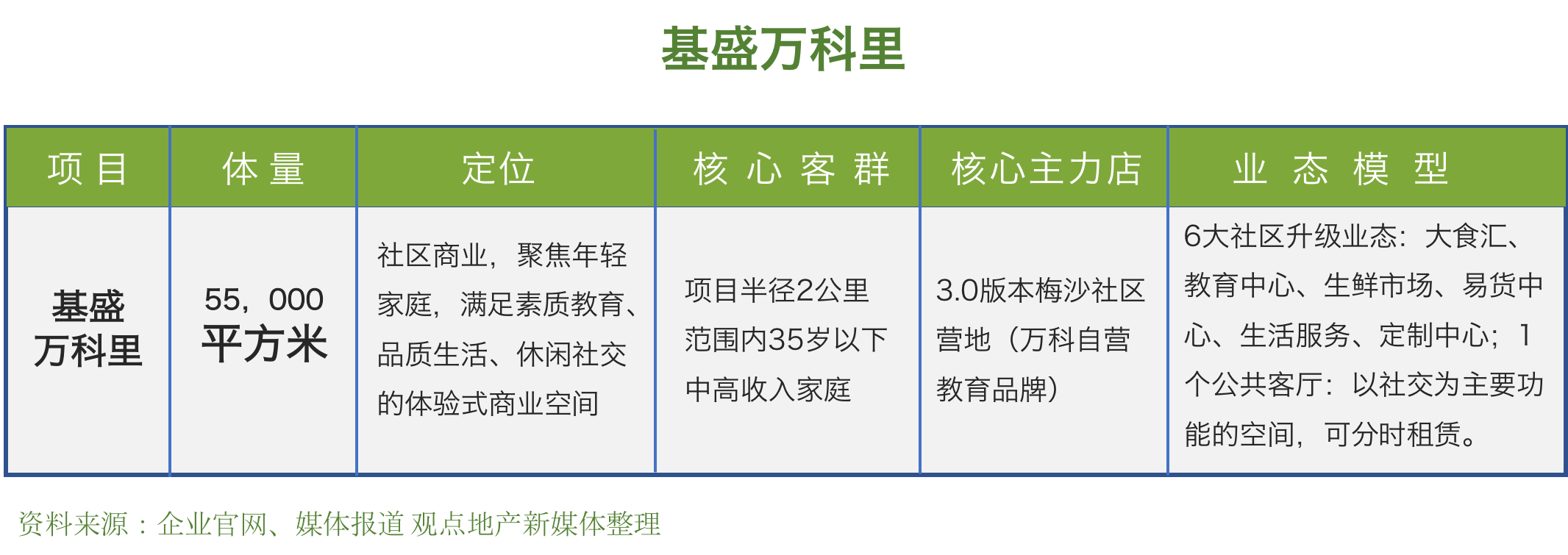

9月19日的2017年广州万科商业产品发布会上,迭代升级后的基盛万科里也被宣布将于2017年年底正式开业。在广州万科的计划中,未来三年,每年将有1-2个商业项目开业,预计商业经营面积约达50万平方米,遍及广州南沙、番禺、海珠、越秀、天河、黄埔、白云、增城、花都及广清区域;

其中,尚城万科里、金沙公园万科里、金融城万科里三大社区商业分别预计在2018年、2019年、2020年开业。

2.保利:若比邻社区O2O

社区O2O,即移动互联网和电子商务普及的时代,通过线上到线下资源的整合,完成产品或服务“最后一公里”的配送,核心正是以社区生活场景为中心,构建用户与商家、上门服务提供者之间连接的平台。

2015年,保利地产推出“若比邻”商业品牌,计划在旗下245个社区约5000万平米物业基础上,通过线上线下联动打造社区O2O,建立标准化、可快速复制的社区商业模型。

在生活配套、购物休闲方面,“若比邻”采用“1+X”模式,是以自营的主打生鲜产品、便利服务的社区超市为核心驱动,搭配其他内外部延展商家的十二项社区基本功能。

其中,“比邻超市”定位为主打生鲜产品和便利服务的社区生活超市,可以满足消费者“日常生活一站式”的功能需求。在X便利功能中,比邻洗衣由保利自营,同时引入药店、面包、中西式快餐、健身、美容美发、儿童娱乐、家政服务、冲印、五金维修、银行等。

9月份的保利商业战略江苏品牌发布会上,保利方面透露,截至2017年9月份,若比邻总共开业了45个项目,到今年年底全国会超过100家,重点布局一二线发达城市。

3、世茂:52+Mini Mall

世茂社区商业的足迹可回溯到2015年,彼时世茂发布社区商业产品“52+Mini Mall”,旨在依托旗下 100多个住宅社区,打造“小而美”的社区特色商业。

截至目前,世茂已在南京、武汉两地分别落定“52+Mini Mall”,两个项目均为“半销售半持有”,不过销售的部分也由世茂进行统一的管理。

在业态配比上,52+Mini Mall 将商品分为线上销售和线下销售两类,将具有体验性的、互动性的、刺激性的消费放在线上,将可虚拟化的消费,比如将某些服装品牌通过电子试衣镜的方式做成线上店,进行线上消费。

除此之外,“52+Mini Mall”利用O2O系统汇集线上线下店铺及消费者信息,了解消费者需求,估算商家的营业额上限,从而提出更合理的租金水平,更能为业态分布区域提供了较好的数据支持。

最新的消息显示,继南京、武汉等地以居民社区商业为主的世茂 52+Mini Mall 项目开业后,2017年12月1日,世茂西南首个52+Mini Mall项目将正式开业。与早前52+Mini Mall项目偏社区属性不同,成都世茂52+Mini Mall以“商务 + 社区”属性为主。

据观点指数了解, 成都世茂52+Mini Mall是成都世茂大厦的配套商业部分,该大厦体量11万平方米,由酒店、写字楼、商业三大业态组成,其中1.5万平方米为配套商业,亦即52+Mini Mall。

成都世茂52+Mini Mall以写字楼办公人员及酒店入住者为目标客群,从满足他们商务、社交、生活三大方面出发,业态配比上也做出改变:超市32%、餐饮40%、26% 的生活配套服务,零售业态占比仅2%。

街区商业:各有特色的商业与生活体验

互联网时代的来临和新生代消费群体的出现,对商业环境提出了新的要求,人们不再满足于单一的购物体验,逐渐衍生出娱乐、文化、社交等多样性需求。

这使得商业环境需要提供足够人们长时间停留活动的舒适空间,以及满足不同社交活动开展的场所。同时,线上商业的发展也在根本上促使线下实体商业进行变革,以开放式设计的街区商业或许是较好的尝试。

街区商业并没有固定的概念,从字面来看,便是由一条或者若干街道连接形成的一片商业形态,一般选择在已成熟商圈,或在旧商圈进行升级改造,对人流量的要求比较高,受外部环境影响较大,须考虑与周边格调的融合。

从组织结构来看,街区商业由商业沿街分布的街区加上其他物业构建而成,如商业街区 + 主力店百货 + 公共设施,商业街区 + 休闲广场 + 餐饮等,组成形式多样,功能多变。

通过将庞大综合体的体量化整为零,街区商业创造出类似步行街区的室外空间体验感受以及多层次的商业空间组织,既具备了高效、集约、符合的传统商业综合体特点,也在开放性、城市型、体验性等诸多方面得到提升。

从当前的情况来看,不少房企均有意识布局街区商业,并逐渐形成两大类型:一是街区式的购物中心,比如成都远洋太古里;另一种是社区型的街区商业,比如绿地的“熙街”,蓝光的“耍街”等。

2015年,远洋地产宣布与香港发展商合作,共同开发内地房地产项目,五年后,双方联手打造成都远洋太古里正式开业,这一项目也成为街区商业中的标杆。

成都远洋太古里位于成都中心地带,是一个由街道、里巷、广场交错组成的开放式、低密度的街区形态购物中心。

在保留古老街巷与历史建筑的基础上,成都远洋太古里加入 2-3 层的独栋建筑,形成传统又现代的建筑风格,营造出一片开放自由的城市空间。

与此同时,成都远洋太古里还不断引入各类首店、旗舰店、快闪店、网红店、IP店,增加新鲜感。仅2017上半年,成都远洋太古里就引进了GENTLE MONSTER、Queemi、bymiga、鹿港小镇、SCENT BOUTIQUE、苏坦·中东料理、Will’s 威尔士健身等各类品牌。

太古地产2017年上半年年报显示,成都远洋太古里的零售销售额环比上涨47%,整体租用率达到94%,较2016年年底上升了两个百分点。

除了上述街区式的大型购物中心外,不少房企主要从社区商业角度出发,将街区商业打造成升级版的社区商业,而本质上仍是以服务住宅消费为主,是社区商业的一种形态。

例如绿地打造的绿地·缤纷熙街,总体量约为2.3万平方米,定位于服务项目周边社区居民日常需求,打造“舒适亲民、活泼彩色”的一站式邻里生活中,本质上属于社区商业。但从规划上看,该项目又以街区形式呈现,同样属于街区商业。

与此类似的还有蓝光的“耍街”系列产品——9月23日,重庆南岸区弹子石的蓝光COCO时代耍街开街,该项目以川派美食、休闲娱乐、亲子教育、生活配套四大体验式消费于一体,1-3万平方米的社区底商、独栋商业及休闲广场三大建筑形态为载体,专注1-3公里范围内2万-5万常住人口的邻里消费。