虽然,房地产市场也面临着很多困扰:长效机制、租购并举、农地入市、房地产税、金融管制、调控政策,房地产制度的顶层设计似乎又多了出来。

提要:

部分城市出现调整信号?

土地流拍还会不会增多?

流拍的土地多在哪里?

高价地会复制“地王”命运?

地方政府会自降地价?

流量下行会不会蔓延?

房价会不会大面积下降?

“大稳小乱”“零增长”?

信心比黄金更重要?

欧阳捷 上一周,连续参加了3场中国房地产品牌发布会,与主办方和一些房企高管探讨了对房地产市场的看法。

大家比较一致的观点房地产与中国经济相似,市场本身没有太大问题,最大的问题是市场预期不明、企业信心不足。

过去,政策打左转向灯,可以向右转。现在,政策打双闪灯,你不知道究竟会向左转、还是向右转,或者还可能会倒车?

中国经济50人论坛的发言传遍了微信圈,恰恰是这种坊间与庙堂的认知鸿沟越来越大的表现。

过去,党的三大法宝是“理论联系实际,密切联系群众、批评与自我批评”。

而现在的政策制订似乎越来越少地关注行业建议、市场观点,资本市场的跌宕起伏印证了决策的基础不牢固、信息不透明,也反映了基层越来越难以理解上层意图,社会共识越来越难以形成合力。

虽然,全社会对中国发展目标的期望都是“强起来”,但是,如果没有发展路径的一致共识,没有市场前景的良好预期,没有企业投资的充足信心,何来稳投资、稳消费、稳就业呢?何来建设富饶强大的国家呢?

我在会间也与樊纲老师、贾康老师做了交流,他们的观点相对理想理性,对于未来,也有很多不解,贾康老师说了三个字:“拱着走”。

然而,坊间的理性似乎并不能改变庙堂的任性。

政策的简单化、反复化让企业和人们颇感无所适从,舆情的简单压制而非教育引导更让社会易于被“居心叵测”的假象所迷惑。

相对而言,房地产市场还是要简单一些。

虽然,房地产市场也面临着很多困扰:长效机制、租购并举、农地入市、房地产税、金融管制、调控政策,房地产制度的顶层设计似乎又多了出来。

但房地产市场的大方向还是希望“房住不炒、住有所居”,还是要满足自住型首置、改善需求和租赁住房需求。

不过,未来的制度落地依然要靠地方政府, 而地方政府本身的发展观、政绩观与应有责任、实际财力的不匹配,势必导致政策执行的走样变形愈加明显。

缺乏市场基础、不明所以的政策措施,缺乏积极主动、及时反馈的舆情引导,还在盲目叠加的调控动作与政策信号,不断引发市场的认知偏差与情绪反弹,进而造成市场预期改变和信心丧失,极有可能带来市场的“误杀式”塌陷,这是需要引起我们足够的重视和警惕的。

上周演讲之后,市场出现了更多的消极信号,不合时宜的负面信息总是容易引起资本市场和社会各界的惶恐不安,虽然那些负面信息最终往往得到澄清,但市场信心已被不断挫伤。

我们愿意尝试客观解读正面与负面信息,帮助市场理解表象背后更多的逻辑,在此结合上周演讲内容,补充一些房企对策,谨供大家参考。

部分城市出现调整信号?

当下的住房市场已经出现两个调整迹象。

一个是房子促销增多。

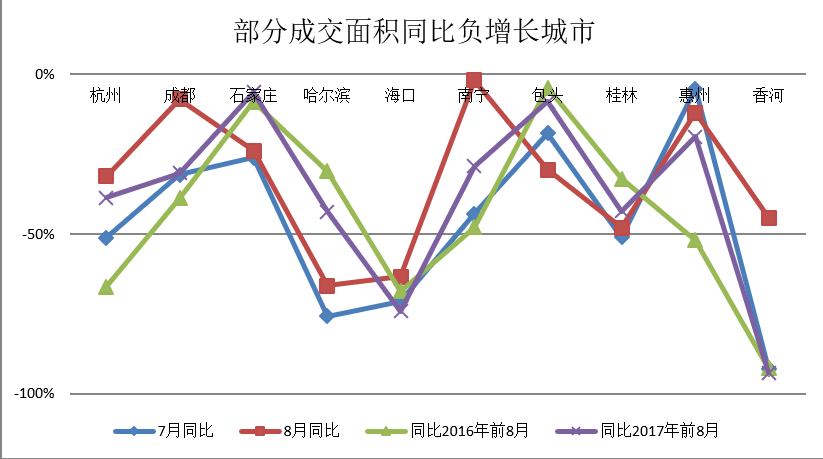

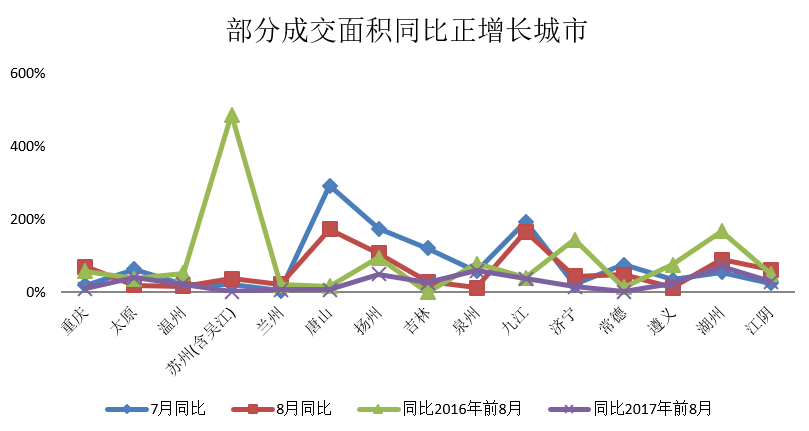

杭州、成都、海口、哈尔滨、石家庄、包头、桂林、香河今年7月、8月住宅成交量同比均是下降的,而且对比2016年、2017年同期也均是下降的。

部分城市的市场下行可能会影响市场信心。

先知先觉的房企正在抢收有资格、同时也有购买力的客户。

因为在限购的城市里,有资格的购房者在逐渐的减少,就像池子里的鱼不断被捞掉,而小鱼还没有长大。

在房价被摁住的城市和房价已经上升至高点的城市,房价上涨预期减退,投资客退潮,刚需客无力面对高昂的房价、被慢慢挤出,导致流量减少,改善客户出现更多的观望情绪。

越是去年以来房价上涨过快、土地供应过多的城市,特别是一些都市圈周边的中小城市,越是透支了未来的市场,在调控政策的挤压下,流量下降更明显。

另一个是土地流拍增多。

根据中国指数研究院的数据,今年土地流拍已经达到了历史相对高位,截止到9月底,流拍已达888宗地。

显然,土地流拍增多会影响客户的信心,从而造成购买意愿的下降,减少客户流量。

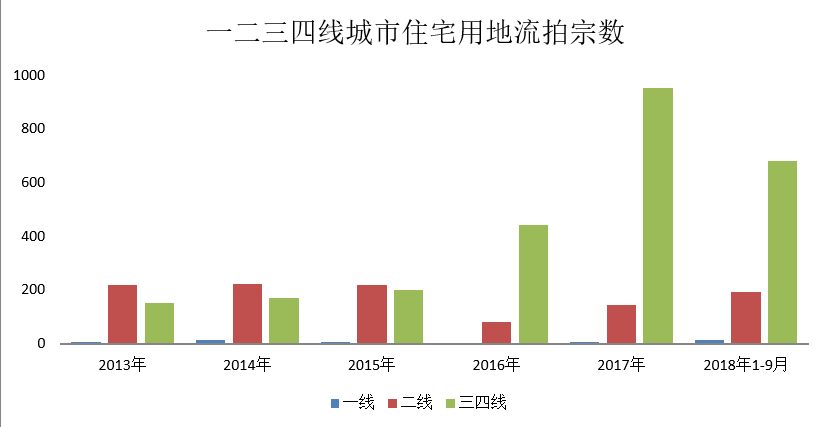

其实,去年市场很好,大家信心很足,但去年三四线城市住宅用地流拍达到954宗。

今年1-9月,三四线城市住宅用地流拍数量仅为681宗,未必能超过去年。

土地流拍还会不会增多?

我们认为不会了。

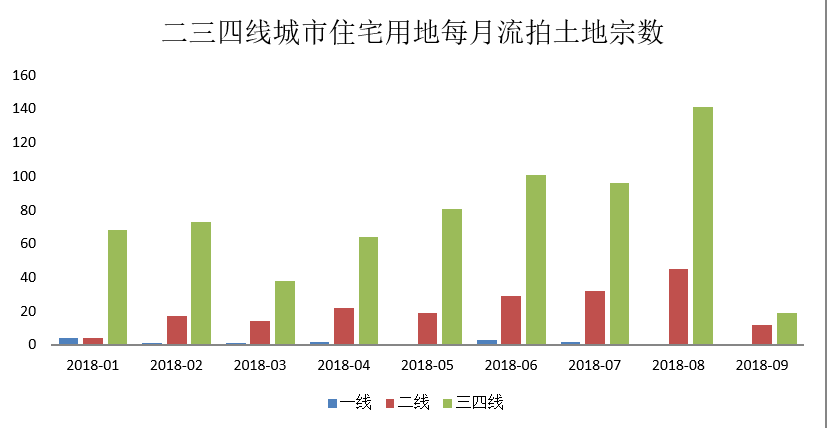

7月流拍130宗住宅土地,8月流拍186宗住宅用地,达到今年的最高峰,而9月份流拍住宅用地仅31宗。

我们相信,今年后几个月土地还会有流拍,但会明显减少。

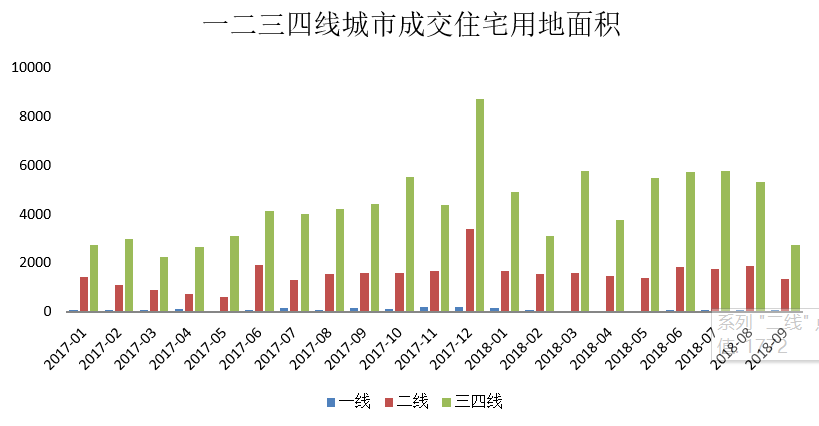

这是源于两方面的因素,一是今年前9个月的住宅用地成交量已经很多。

虽然,一线城市住宅用地成交面积与去年同期相比下降了20.1%,但二线城市同比增长了29.3%,三四线城市同比增长了39.7%,整体上,住宅用地已经变得相当充裕。

二是大房企土地储备充足。

根据全国前19强房企的上市公司年报分析,其合计土地储备面积折合成规划可建面积大约相当于19亿平方米,它们去年全年合计销售面积为3.2亿平方米。

以此匡算,未来几年,这19家房企不用再拿一宗地,也可以销售5.9年,即便是保持规模继续增长,未来两年不拿地,似也无妨。

因此,土地流拍并非市场下行信号,其实不仅是因为地价太高,而且房企也不缺地。【详见2018.07.29微信文《欧阳捷:土地市场流拍增多,并非市场下行信号》】

住宅用地供应相对充足,地价偏高地块已不再受宠。

流拍的土地多在哪里?

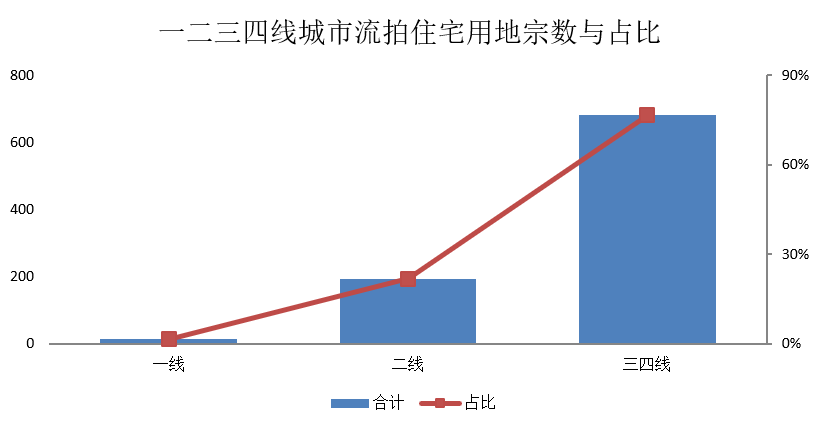

今年前9个月,三四线城市流拍住宅用地占比达到了76.7%。

毫无疑问,三四线城市的市场反应显然要慢半拍。

7月31日,中央政治局会议已经明确要求“坚决遏制房价上涨”,改变了过去“遏制房价过快上涨”的提法。

过去,一二线城市限价,房价是不能过快上涨的,所以有些城市就缓慢上涨。

三四线城市是不限价的,所以部分城市产生了过快上涨。

现在,限价令从一二线城市传导到更多的三四线城市,三四线城市正在成为限价令的新战场,高价地也会面临被限价的风险。

但是,很多本地的中小企业仍然未曾醒悟。

7月31日之后至9月20日,溢价率超过100%的高溢价地块有111宗,其中在三四线城市的就有89宗,而中小房企和个人拿地就占了91.9%。

高价地会复制“地王”命运?

这些中小房企和个人拿了这么多高价地,未来会怎么样?

答案是毫无疑问的。

有媒体统计,去年一二线城市300多宗地王项目,只有10%左右入市了。

不能入市的原因是众所周知的,因为限价可能亏本,只好放着不卖了。

过去我们说过,在调控严厉的一二线城市,限价令不可能放松,项目能卖早卖

地价、房价“两腿泥、互相蹭、交替上涨”的逻辑已不再成立。

房价上涨过快,势必导致中央部门的约谈问责。

过去,约谈问责的对象主要是一二线城市及其周边中小城市,现在,所有的三四线城市都会纳入约谈问责的范畴。

哪怕地方政府酌情考虑适当上调高价地的预售价格,也不要指望能通过大幅涨价来覆盖高地价带来高昂成本。

在目前的局势下,涨价逻辑既不符合中央政策,也不能迎合市场期待,高价地与其等待观望,不如及早入市。

高价地入市拖得越久,资金成本越高,未来解套的几率越低,盈利可能性越小。

中小房企还未曾觉悟。

未来,很多三四线城市的高溢价项目极有可能重演一二线城市地王的命运,也会掉入“被限价”的陷阱。

此轮调控以后,拿了高价地的中小房企和个人将会陷入非常被动的局面,哀嚎遍野、死伤无数。

地方政府会自降地价?

地方政府当然不甘自降地价。

因为房价已高,拆迁补偿安置成本水涨船高。

如果低价出让土地,卖地收益不足以覆盖拆迁、补偿、安置成本,地方政府将入不敷出,这是个亏本的买卖,那又如何愿意白费力气拆迁安置、出让土地呢?

况且,庞大的地方债偿还压力巨大,没有土地财政收入,即便不考虑还本,又如何偿还利息呢?这也导致地方政府不可能在没有土地出让净收益的前提下低价卖地。

地价太高、流拍增多?地方政府并不担心。

卖不掉,就先不卖了,地方政府也会减少推地。

沈阳市最近出让一宗调规后再卖的土地,地价翻了一番,这是当年流拍、时隔六年再次出让的地块。地方政府有足够的耐心,却没有降价的欲望。

流量下行会不会蔓延?

土地供应及地价水平、房价水平、投资潜力、购买能力之间的诸多关系,决定了单个城市的供求关系与客户来源。

在限购、限贷、限售、限价等调控政策打压下的城市,客户流量下降是非常正常的。

限价打消了房价上涨预期,挤出了投资客户,留下真实有效的购房需求。

尽管限价提升了自住型客户的相对购买力,但购房资格制约了交易流量。

因为限购导致有资格的购房者在减少;限贷、限售导致换房能力下降;换房能力下降导致二手房交易流量减少;二手房交易减少导致新房购买力下降;新房购买力下降导致新房交易减少。

然而,城市分化越来越严重,不受调控影响的城市更加面广量大。

也有更多的城市成交面积同比是正增长的。

影响城市交易流量的核心要素在于供求关系与房价水平。

当市场处于供不应求的时候,房价就会自然而然地上调,就会带动人们保值增值预期看涨,进而带动需求上涨。

而市场供大于求的时候,房价很难上涨,投资客退出,自住购房者心态更加平稳,流量也相对稳定。

因此,局部城市的流量下行并不一定必然导致整体楼市的信心丧失。

房价会不会大面积下降?

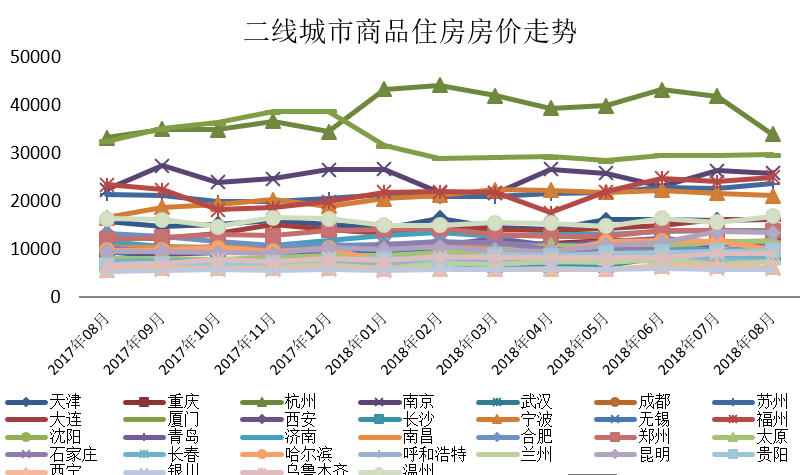

一线城市房价已经贴着限价令,处在相对低位,下降空间很小。

而且,市场普遍看好一线城市的长期价值,如果位置适中、交通方便、性价比不错的项目,总是更受青睐。地处偏僻、交通不畅、“时空距离”更长的项目,自然受到冷落。

不过,在地价高位的约束下,小幅降价未必能够跑量。

大多数二线城市房价已经接近重症病人的心电图,没有太大的波动了。

当这些城市继续成为省内产业和人口的“黑洞”时,没有任何理由可以忽略其长期价值,虽然买房不急在一时,但买的迟了,合意的地段、 合意的配套、合意的环境、合意的房子很可能就没有了。

房价处于低位、基本未涨的三四线城市房价跌无可跌,唯一需要考虑的是,当通胀预期不断影响到这些城市的时候,其城镇化需求与改善型需求的空间究竟还有多大?

房价已到高位的三四线城市,如果供不应求,房价难降;如果供大于求,现金流紧张的房企促销降价不足为奇,但是,小幅降价促销效果不会很好,大幅降价更会吓退客户,也未必能带来可期的成效。

根本原因还是在于房价已高,投资客退潮,刚需客无力,进而导致流量下降,引发改善客出现观望。

由此可见,大面积、大幅度降价的可能性是不存在的。

限价令向中小城市传导,也使得大中小城市失衡的房价关系就此固化下来,即便是一些县市的房价高于某些省会城市,政府也不会任由市场自发调整了。

在这些城市,供求关系与预期管理依然是最重要的,既不要幻想调控会放松,也不要指望房价会大跌。

虽然不能排除个别楼盘大幅降价,但这势必冲击社会稳定,最终也会引发“双向限价”、不予备案的反向调控动作。

“大稳小乱”“零增长”?

7月31号,中央政治局会议非常明确地提出“稳中有变”。

包括稳经济、稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳地产、稳预期等等,稳定是第一位的。

年初的时候,我们预判,在“房住不炒”的定位下,楼市不会大起大落,房价没有大涨大跌,进入“大稳小乱”的新时期。

所谓大稳,就是调控体现了调整和控制,未来五年,楼市将在“不突破上限、不穿透下线”的区间内小幅波动,就像重症病人心电图。

过去“刺激、火爆、打压、冰冻”的三年轮回周期论不会再现。

所谓小乱,是指地方政府有的在收紧,有的在放松,有的在刺激,有的在打压,因城施策转向一城一策、甚至一城多策,小乱局面不可避免,但不会影响整体楼市的大稳。

大稳小乱也意味着楼市将进入“零增长区间”。

什么是零增长区间?

就是房地产主要指标在正负3%以内,少数指标在5%左右。

从数据来看,银行按揭贷款和开发贷款都在负增长区间。

虽然定金和预收款、自筹资金还在两位数的增长,但这是因为房企提高了首付比例、加大了融资,才弥补了银行资金来源的不足,目前,房企到位资金仅有6.9%的增长,预计年底前还会回落到“零增长区间”的。

钱不会变得更多,房企投资也会回落。

8月份,房地产投资已经掉头向下了,虽然只是比上月微幅下降了0.1个百分点,但趋势有所显现。

土地购置面积增速还在上升。

这是因为三四线城市中小房企还没有觉醒,还在大举拿地,带动土地购置面积增速从7月份的11.3%提升到8月份15.6%。

显然,这与调控的逻辑是相悖的,与市场调整迹象也是不相符的,我们相信这是不可持续的。预计未来几个月,土地购置面积增速会快速回落。

新开工面积增速也是两位数的上升。

这可能来源于两个因素:一是去年以来三四线城市销售火热,带动了房企补仓、补货;二是大房企加速去化土地储备,加速开工、加速推盘。

预计随着市场预期调整、土地成交下降、成交面积增速回落,以及房企资金收紧,新开工面积增速还会回落。

今年1-8月份,一二线城市销售面积与去年同期基本持平,依靠三四线城市的增长,带来整体市场的正增长,但销售面积增速已开始回落, 从7月份的4.2%回落到8月份的4%,正在接近零增长区间。

显然,楼市“大稳小乱”、“零增长”不仅是政策要求,也是形势使然。

信心比黄金更重要?

无论何时,这句话都是有价值的。

人逢绝境,活下去的信心比食物重要、比水重要。

印尼少年海上漂流49天,看到鲨鱼绝望地想自杀,最终还是活下来的信念让他获救。

市场不必过于悲观,历史是这样,未来也会这样。

毕竟,住房市场的需求还远未得到满足,每年的住宅竣工套数也刚刚满足结婚人口的购房需求,我们还有单身人口的购房和租房需求,我们还有进城人口的购房需求和租房需求,我们的8大军团(人群)需求足以让住房市场高位繁荣30年。

前两天,在每日经济新闻主办的第八届中国价值地产年会上,我主持嘉宾对话时,问了在场四位嘉宾对市场预期、房企对策的看法时,他们比较一致的回答是:长期看好、高位波动;调整心态、降低增速;有质量发展。

当然,也有焦虑与困惑,也有看不清未来。

如果大房企将增速下调至30%左右,那也是非常非常好的,很多问题会迎刃而解,这样的增长也仍然领先于绝大多数行业。

事实上,如果没有政策刺激,不会出现前两年的楼市大起;如果没有精准调控,也不会有未来逐渐趋于稳定。

稳定的市场才是好的市场。而未来几年楼市就是平稳的市场、平稳的房价、平稳的成交量

房地产业需要调整心态,关联行业要调整心态,地方政府和资本市场也要调整心态。

借用国家发改委副主任连维良先生的一句话“中国经济有足够的弹性和韧性”

住房市场就像中国经济一样,也有足够的弹性和韧性。

房企如何应对?且看下回分解。

本期《欧阳先声》主要观点:

1、缺乏市场基础、不明所以的政策措施,缺乏积极主动、及时反馈的舆情引导,还在盲目叠加的调控动作与政策信号,不断引发市场的认知偏差与情绪反弹,进而造成市场预期改变和信心丧失,极有可能带来市场的“误杀式”塌陷,这是需要引起我们足够的重视和警惕的。

2、我们相信,今年后几个月土地还会有流拍,但会明显减少。

3、但是,很多本地的中小企业仍然未曾醒悟。

4、地价、房价“两腿泥、互相蹭、交替上涨”的逻辑已不再成立。

5、在目前的局势下,涨价逻辑既不符合中央政策,也不能迎合市场期待,高价地与其等待观望,不如及早入市。

6、因此,局部城市的流量下行并不一定必然导致整体楼市的信心丧失。

7、当这些城市继续成为省内产业和人口的“黑洞”时,没有任何理由可以忽略其长期价值,虽然买房不急在一时,但买的迟了,合意的地段、 合意的配套、合意的环境、合意的房子很可能就没有了。

8、限价令向中小城市传导,也使得大中小城市失衡的房价关系就此固化下来,即便是一些县市的房价高于某些省会城市,政府也不会任由市场自发调整了。

9、显然,楼市“大稳小乱”、“零增长”不仅是政策要求,也是形势使然。

10、稳定的市场才是好的市场。而未来几年楼市就是平稳的市场、平稳的房价、平稳的成交量。

欧阳捷 新城控股高级副总裁 观点地产网专栏作者

免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。

撰文:欧阳捷

审校:劳蓉蓉