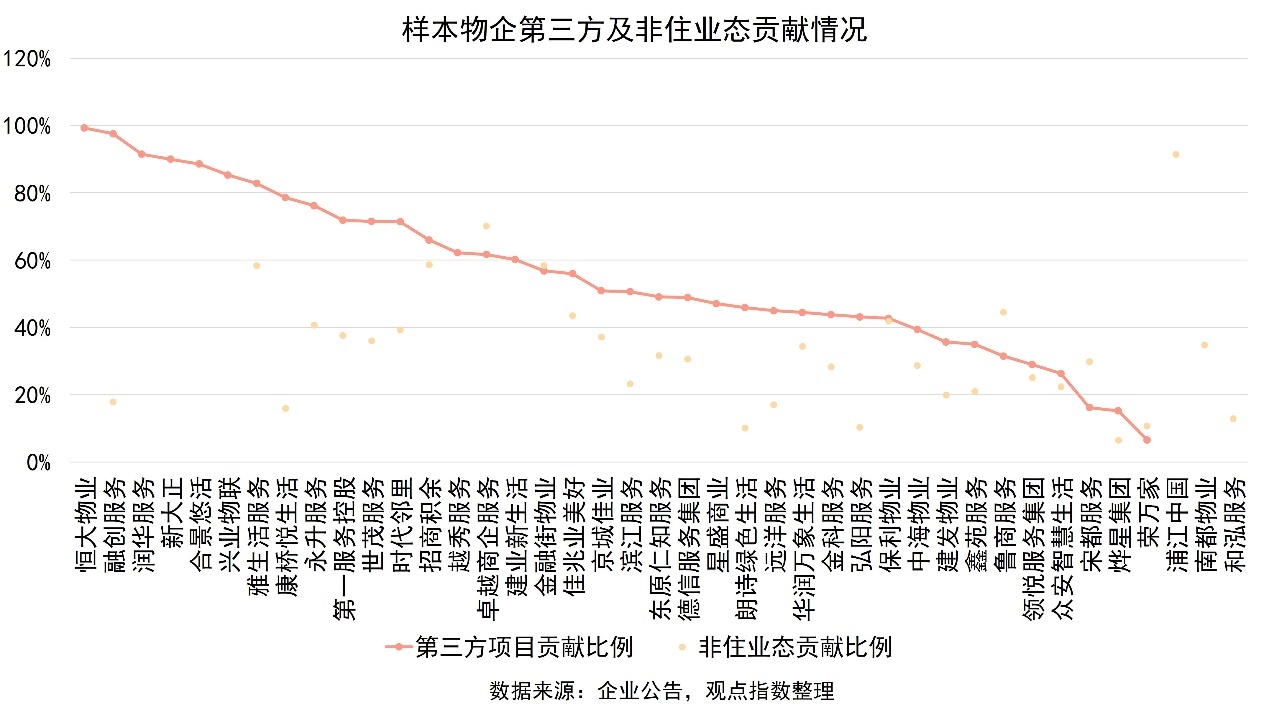

数据显示,样本39家物企第三方项目对收入的贡献比例均值已达到55.64%;34家物企非住业态对收入的贡献比例均值约为33.02%,相比之下,头部及独立第三方物业在多元化拓展领域优势更明显。

观点指数 8月13日,观点指数研究院发布《观点指数 • 中国房地产全产业链发展白皮书》,其中,在“物业暨城市服务:价值重塑”篇中指出,样本物业企业的第三方以及多元业态拓展正在取得成效,数据显示,样本39家物企第三方项目对收入的贡献比例均值已达到55.64%;34家物企非住业态对收入的贡献比例均值约为33.02%,相比之下,头部及独立第三方物业在多元化拓展领域优势更明显。

目前,物业行业正在摒弃过往粗放式的发展模式,转向回归本质服务,追求管理规模的质量增长,企业通过在高能级城市及优质业态领域投入更多资源,合理优化布局,发挥集约化优势,塑造专业能力壁垒,从而实现规模、效益与服务的平衡,稳固高质量发展根基。

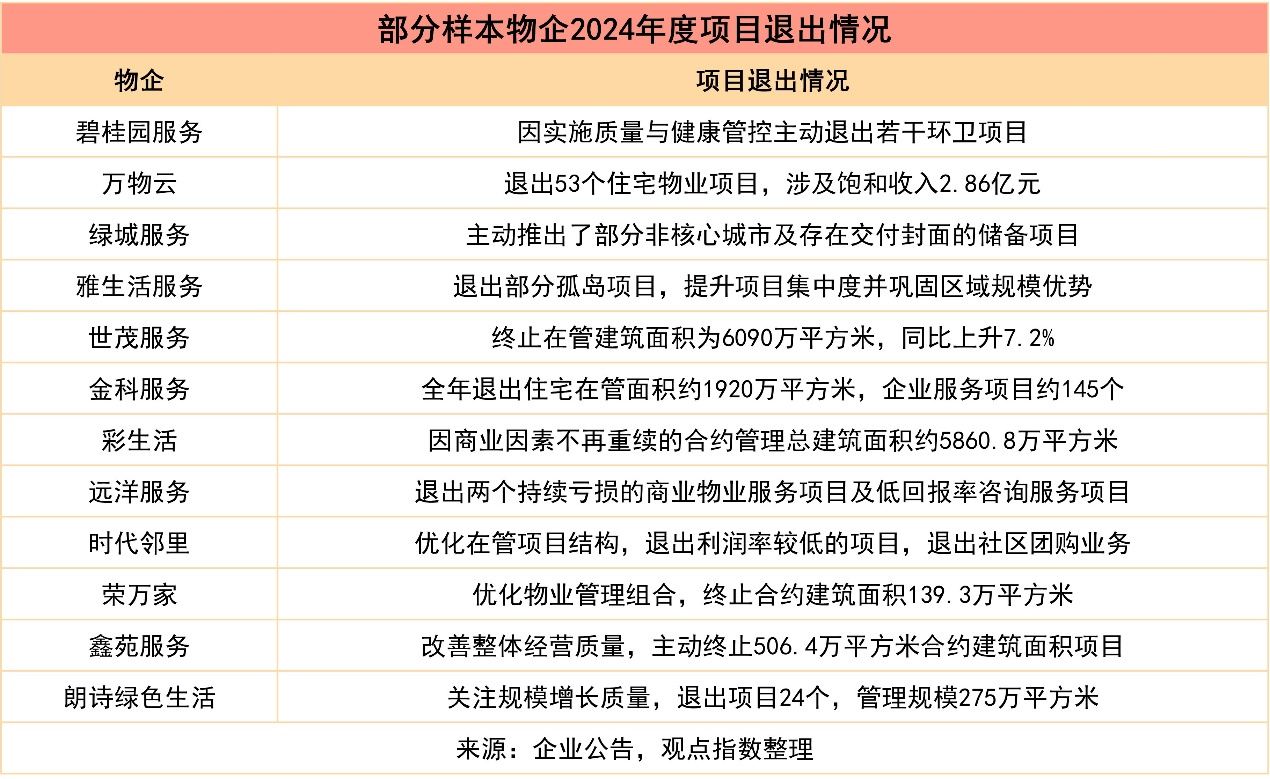

年报显示,多家物企对低质效项目进行了退出或汰换,涉及项目类型包括住宅、城市服务、企业服务、咨询服务等,主要目的是优化物业管理组合。

上述战略选择下,上市物企虽然保持着管理规模的增长,但增速继续下滑。

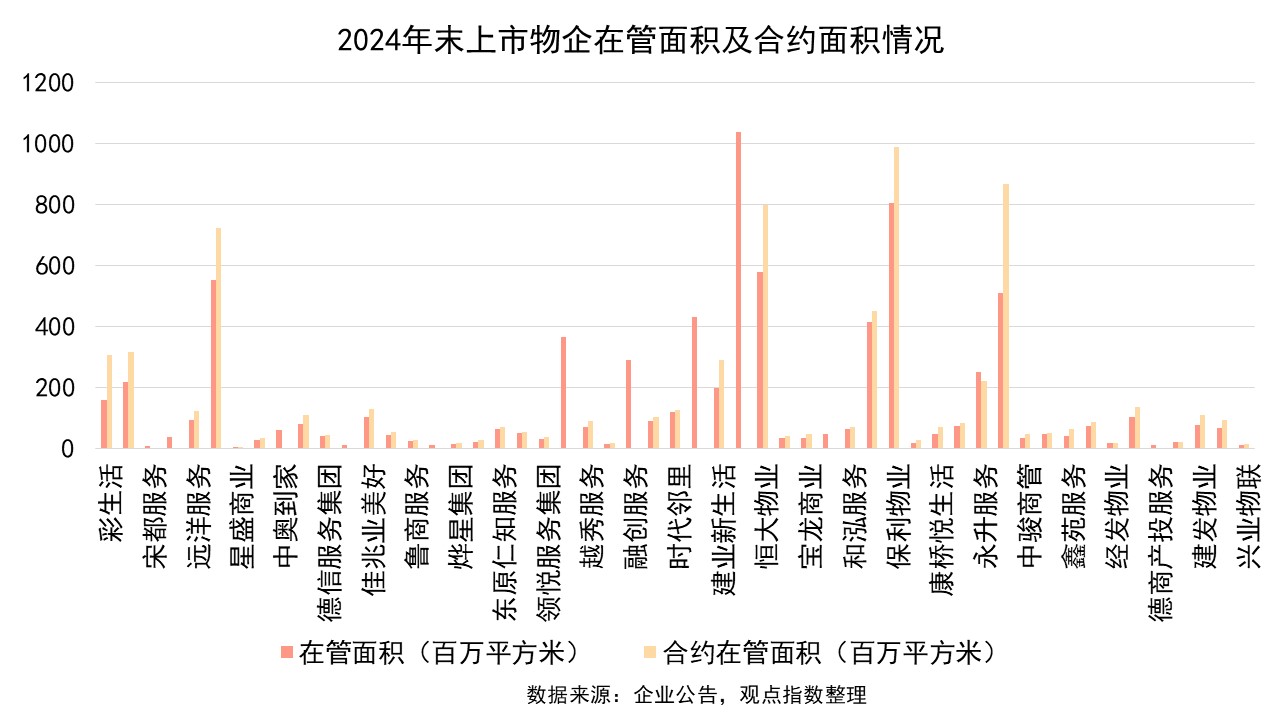

据观点指数统计,2024年53家样本上市物企总在管建筑面积约为76.24亿平方米,较2024年中期的75.05亿平方米仅增长1.6%;其中共11家物企出现在管面积下滑,占比20.75%。同时,43家物企公布的总合约建筑面积约为69.91亿平方米,平均同比增长4.20%;其中共15家物企合约面积下降,占比达35%。

具体来看,公布管理规模的物企中,在管面积位居前列的有碧桂园服务、保利物业、雅生活服务及绿城服务,分别达到10.37亿、8.03亿、5.51亿及5.09亿平方米。

其中,截至2024年末碧桂园服务的规模已连续三年居行业首位,共在管7895项物业,遍布内地31个省、直辖市、自治区及香港与海外,重点覆盖珠三角、长三角、长江中游、京津冀及成渝五大经济发达城市群,一二线城市的在管面积约占40.7%。同时期,绿城服务储备面积达到3.57亿平方米,尽管相较2023年末下降3.9%,但也远超其它物企的项目储备。

另外,受项目退出影响,世茂服务及宋都服务的在管面积下滑相对较快,分别为-12.8%及-12.5%,至2.18亿平方米及0.08亿平方米。

随着近年来物企不断强化市场化发展能力,业内的第三方以及多元业态拓展正在取得成效。

数据显示,39家样本物企第三方项目对收入的贡献比例均值已达到55.64%;34家物企非住业态对收入的贡献比例均值约为33.02%,相比之下,头部及独立第三方物业在多元化拓展领域的优势更明显,拓展的非住业态已广泛涉足商业综合体、写字楼、购物中心、酒店、产业园区、物流园区、航空、高铁、医院、学校、政府物业、城市服务、公园、口岸、道路桥梁、公交场站及其他公共设施。

在多元业态拓展方面,保利物业则是个中代表。截至2024年末,该公司非住物业(主要包括商业、写字楼、公共及其它物业)在管面积达到4.89亿平方米,占总在管面积的60.9%;贡献收入48.95亿元,占总物业管理服务收入的41.9%。

另外,雅生活服务截至2024年末合约面积约7.2亿平方米,在管面积约5.5亿平方米,全业态均衡布局、核心区域深耕的策略成效显著。

从在管面积业态分布来看,住宅占比46.1%,公建占比43.1%,商业及办公占比10.8%。从城市线分布来看,超过70%在管面积集中于一、二线城市,高能级城市的高消费力与优质项目密度,不仅能提升品牌溢价,还形成区域服务壁垒,为雅生活的营收提供了保障。

观点指数认为,未来,在非住业态及第三方拓展方面,头部物企凭借自身较强的综合性竞争力将保持优势地位。中小物企中,国资物企依靠信誉、品牌、政策支持与资源倾斜等,在城市更新及公共服务领域较易赢得政府或机构信任;独立第三方物企则需聚焦特定领域或业态深耕,持续提升专业化和精细化服务能力,形成差异化竞争优势。

本文节选自《 物业暨城市服务:价值重塑》

阅读报告全文请点击

免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。

撰文:兰英杰

审校:武瑾莹