物业服务:资本分化与深耕价值

物业服务市场竞争更趋白热化,未来行业的马太效应势必进一步加剧。

观点指数 2021年上半年物业服务企业上市潮仍在持续,物管板块迎来了一波递表和上市的小高峰。截至目前,共计28家物业服务企业赴港递表,预计年底资本市场的上市物企达到70家。

随着上市企业增多,板块的稀缺性降低,使得行业整体的透明度和市场化程度大大提高,变相推动了行业加速发展。物业服务企业间的竞争格局在不断演化,形成了多梯队、增速快、业务类型多样化的发展特点。

纵观上半年,打造差异化成为企业必须为之的选择。从企业中标的业态类型中可以明显看出,商办业态成为热门。

收并购市场上,也发生明显改变,以往大型企业吞并小型企业是资本流动的主流,但近期大型企业对中小型企业的并购亦逐渐成为市场常态。2021年上半年涉及金额超过10亿元的收并购事件达到4起,更出现了“大鱼吃大鱼”的局面。

同时,企业的并购亦并不局限在规模化竞争之上,还延伸至产业链与新价值空间之中,比如卫生保洁、市政、康养文旅等方面,丰富了客户体验的同时,也开辟了新的增量营收空间,预计未来基础物业服务收入占比下降是必然趋势。

总体来看,物业服务企业经过多年的沉淀与布局,市场竞争更趋白热化,头部企业依托资本实力、品牌知名度等优势,推动行业集约化发展,未来行业的马太效应势必进一步加剧。

非住及市场化拓展再加速,企业收并购如火如荼

随着上市通道打开,获得资本加持的物业服务企业开启了快速跑马圈地。在激烈的市场环境下,行业的集中度也进一步提升。在各项增值服务仍在探索阶段的当下,物业企业要想在市场中站稳脚跟,管理规模的扩张依旧是不变的主基调。

一般来说,物业规模的扩张手段不外乎三种:关联开发商直接项目交付输送、公开招投标市场以及收并购同行业,其中关联方交付是基本盘,带来业绩增长高确定性。长期来看物管公司的持续成长,仍依托于品牌影响力的不断强化,带动外拓能力提升,从而更好地获得市场关注。

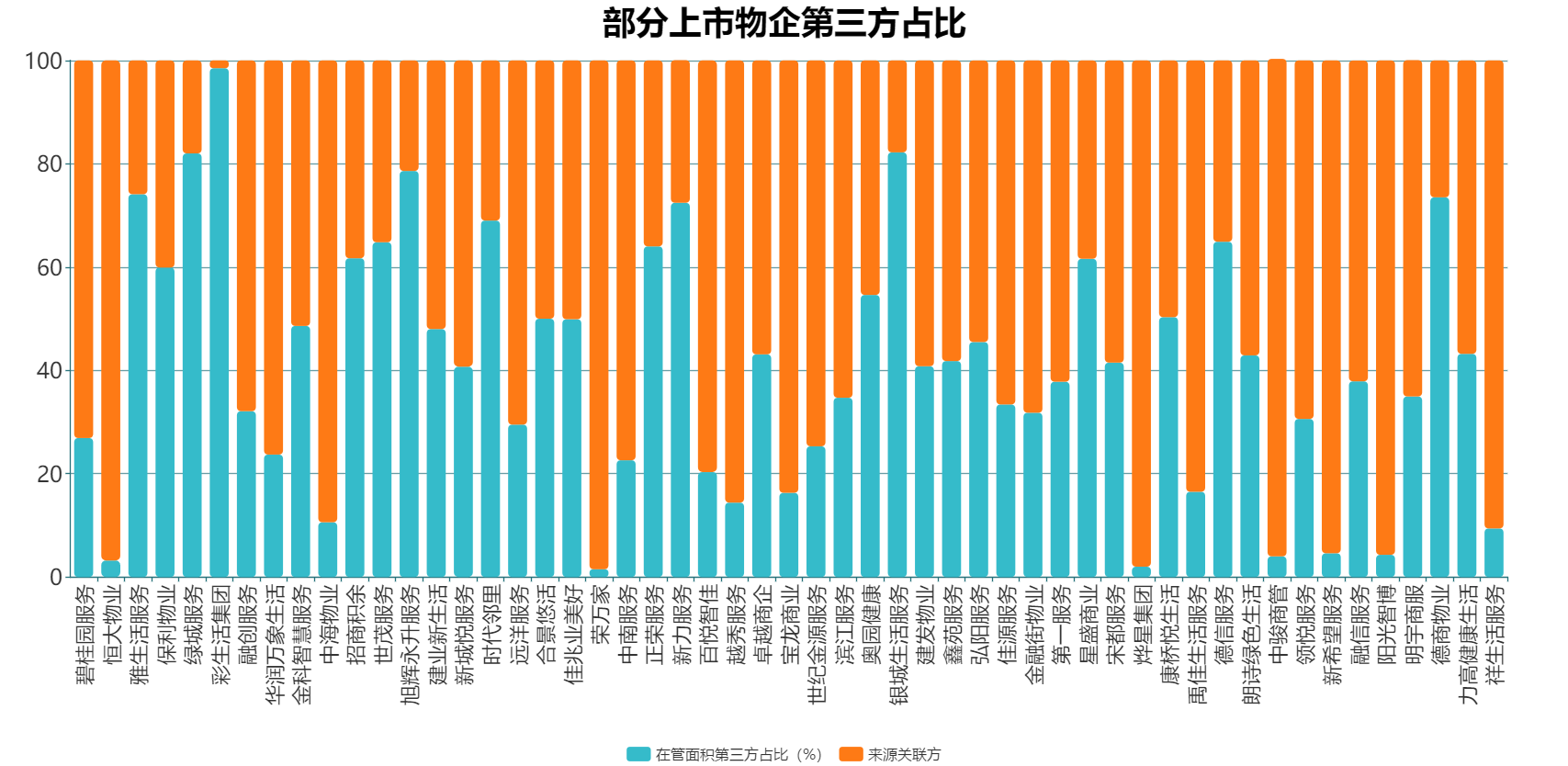

从财报上看,2021年上半年,上市物业服务企业规模增长显著,其中第三方外拓面积增长迅速,第三方外拓既满足增长需要,同时拓展成本远低于收并购、整合难度较小,可实现扩张-强化-再扩张的良性循环。

数据来源:企业年报、观点指数整理

来源:企业年报、观点指数整理

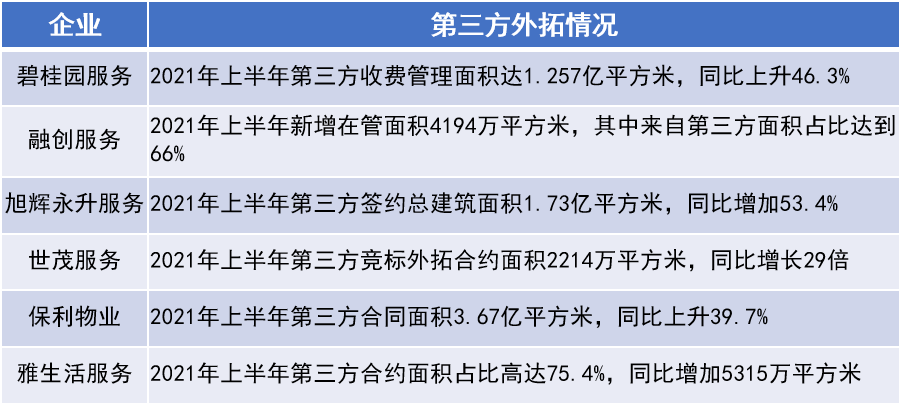

从项目类型来看,据观点指数监测,2021年上半年物业服务企业在公开招投标市场上的投标思路已经转换,不再着重于提高住宅市场上的基本盘规模,商办、公建等非住宅领域亦逐渐成为拓展焦点。

观点指数整理上半年近500个中标案例,可以看到物业企业的标的项目已呈现多业态布局。具体占比为,住宅30.69%、商业物业10.23%、商办物业7.92%、医院物业3.3%、学校物业7.26%、公建及其他39.6%、轨道交通0.99%。

数据来源:企业调研、公开资料、政府招投标网

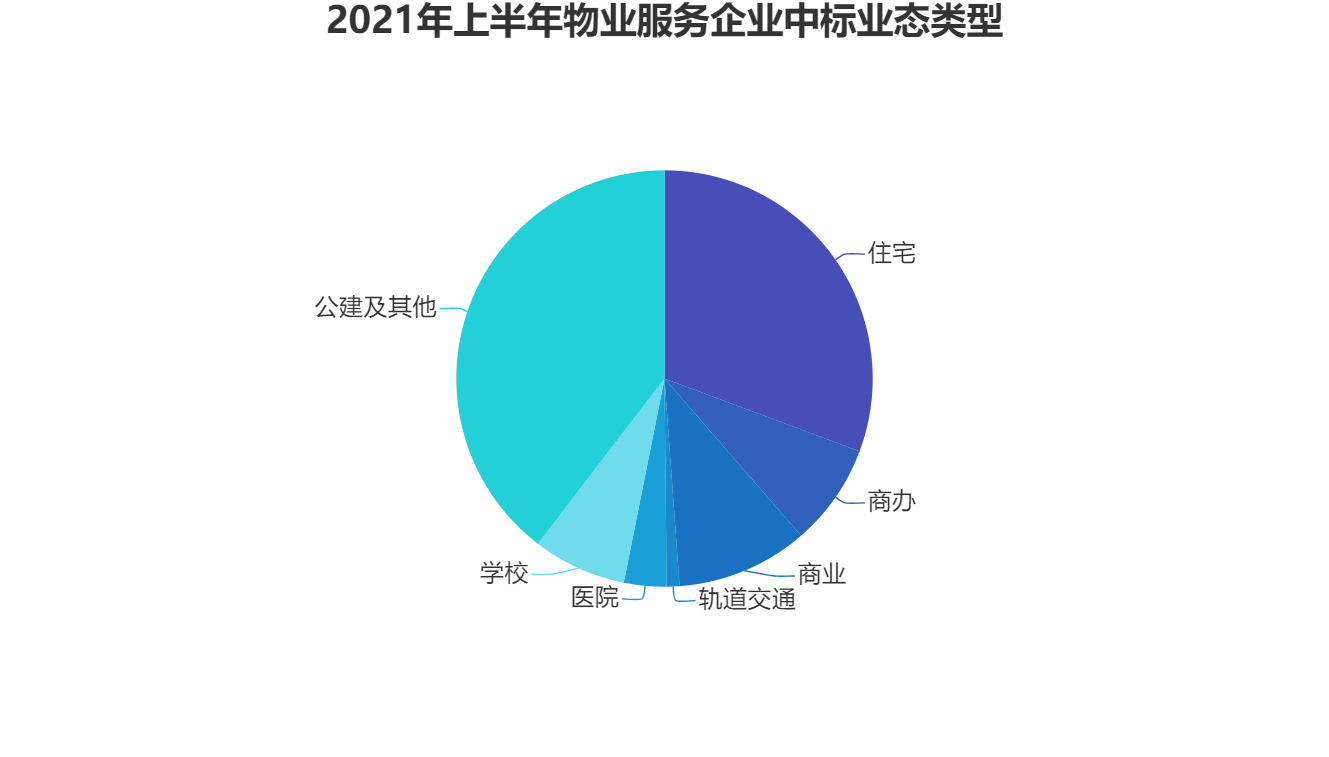

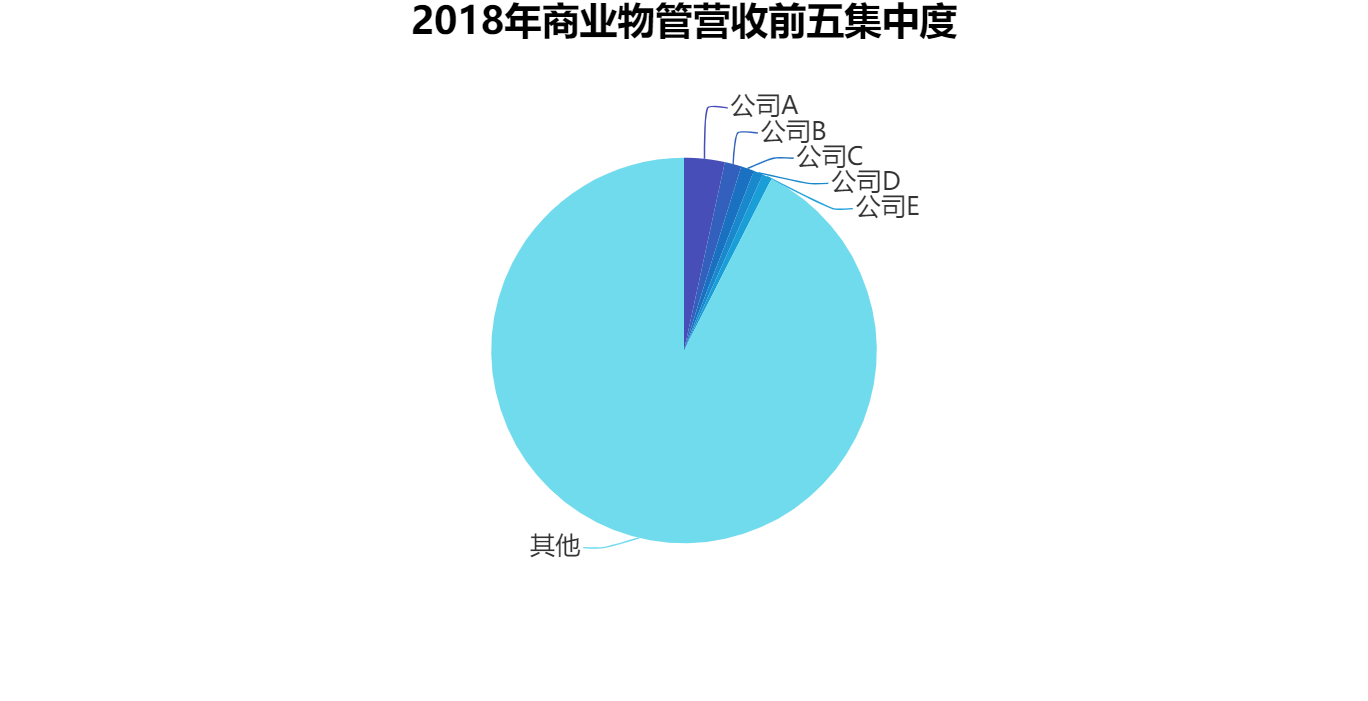

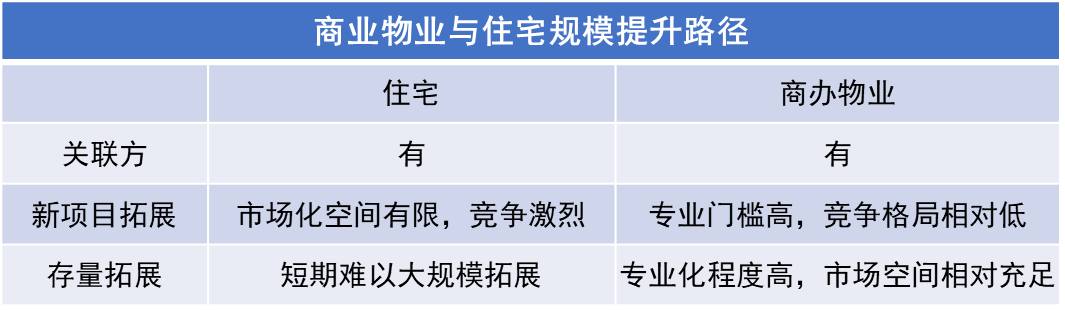

一般来说,商业物业涵盖零售、办公、批发、餐饮、酒店、公寓等,目前市场规模远不如住宅物业庞大。从上半年物业企业拓展项目类型来看,近半物业企业的拓展重心逐渐往商业及商办两大物业类型转移,最根本缘由或许在于该类物业具有较强的盈利能力。其中后者具有较高的价格优势、服务对象单一化以及成长潜力更高。

具体到细分业态的毛利率上更为直接,同一物业企业的商业物业毛利率普遍大幅高于住宅物业。

数据来源:企业公告,观点指数整理

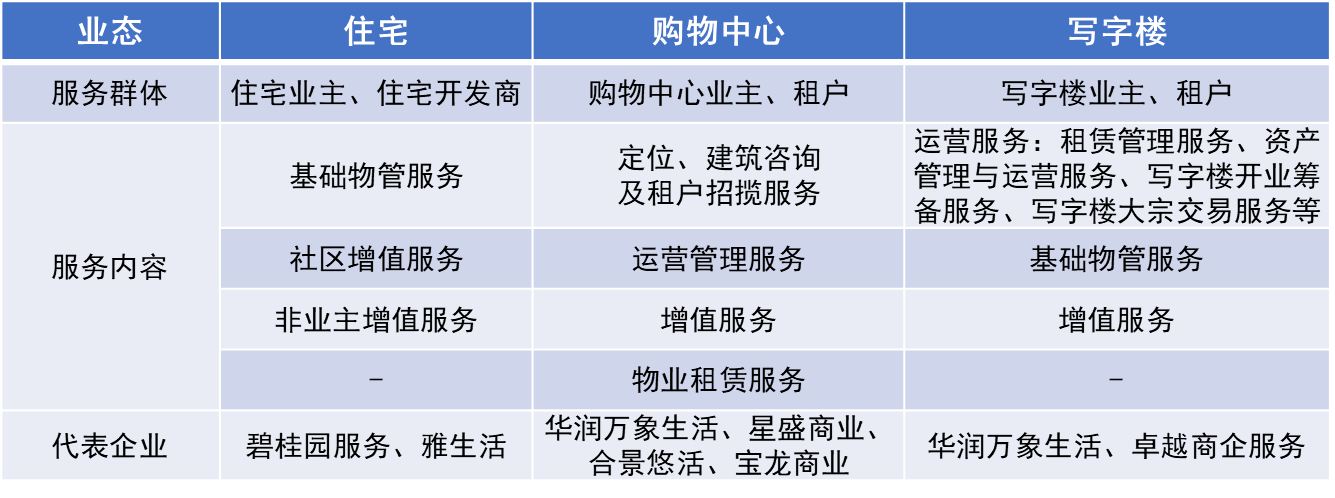

从物业管理的收费结构来看,与住宅物管类似,商办物业可分为多个层次,以“四保一服”为主,叠加各项增值服务;其次还涉及招商及租户管理等运营服务,以及开业前期的定位、咨询,开业后的活动筹备营销等。

来源:华润万象生活招股书、星盛商业招股书、观点指数整理

同时,相较住宅物业,商业物业的另一核心竞争力在于服务对象的不同。

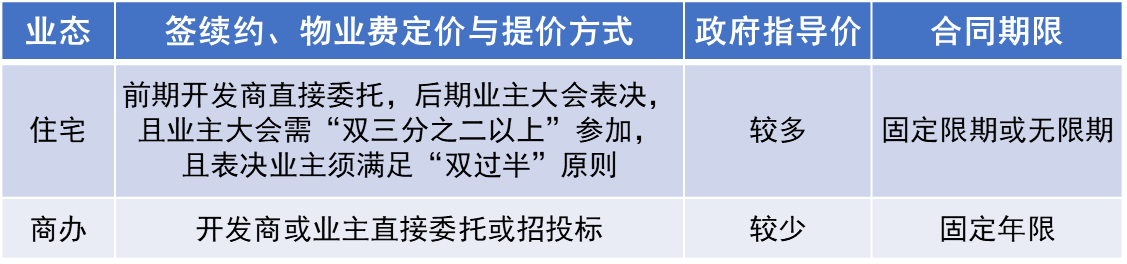

传统住宅物业面对的服务对象通常是复数的业主,服务的空间主要是公共区域,业主付费意向低,沟通与提价难度高。甚至面临着合约期满的续约难题,而商办物业主要面对单一大业主,提价难度较低。

来源:国务院《物业管理条例》、公开资料、观点指数整理

商业物管与住宅物管均可从项目开发前期介入,例如商管的定位咨询、住宅物管的销售案场服务等,不过商业物管除提供基础物管服务、增值服务外,更侧重商业项目运营,服务内容更为丰富。

商办物业运营差异明显,成长性占优

从运营的角度上看,商办类物业的运营模式亦各有差异。据企业招股书介绍,物业企业商办物业运营模式主要有三种,即委托管理模式、品牌及管理输出模式、整租服务模式。对比来看,当下住宅物业服务的模式类似委托管理服务,模式相对单一。

来源:星盛商业招股书、观点指数整理

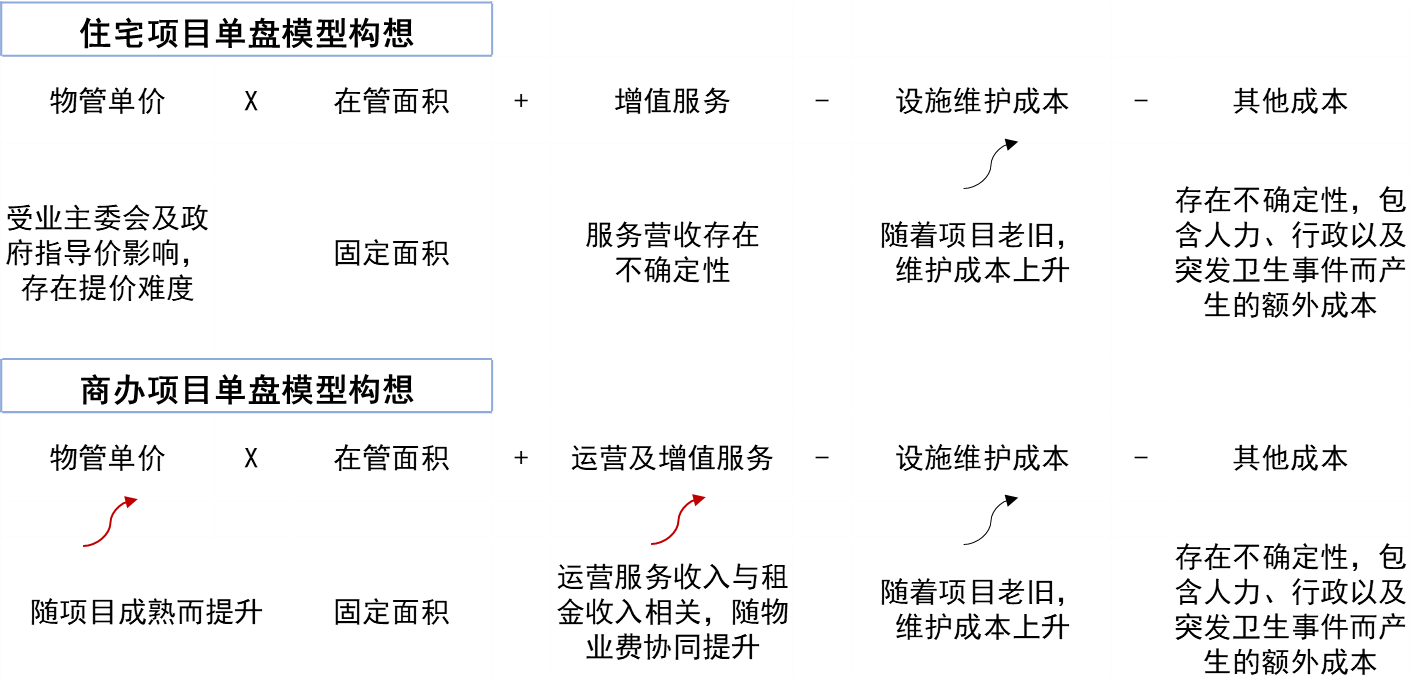

另外,商业物业盈利上的优势还体现在单位面积的物业管理费单价以及成长性上。

数据显示,商业物业平均物业管理费约为5.1元/月/平方米,大湾区商业物业管理费平均约为7.5元/月/平方米,远高于对应住宅类物业的平均水平。不过相对的,成本也更高。能否化营收为利润,对于物业企业的综合管理水平和成本把控能力也有了更高的要求。

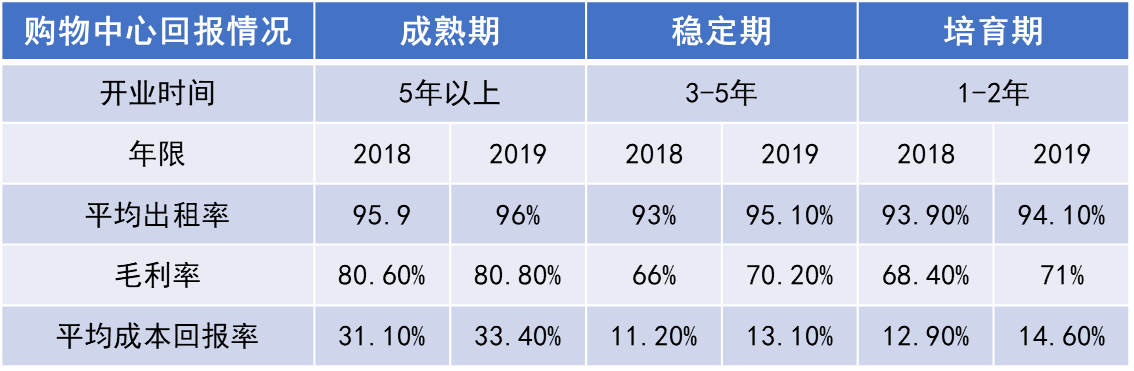

同时,商办类物业的盈利水平会随着项目的发展而提升,具备较大成长空间。以购物中心为例,单一项目培育期、稳定期、成熟期大致为开业后3年以内、开业3到5年、开业5年以上。

数据来源:华润置地年报、观点指数整理

从培育期到成熟期,项目的租金、零售额、出租率均可获得明显提升,从而带动物业服务企业管辖项目的收入增长。

来源:企业招股书、观点指数整理

商办物业管理与住宅类似,都存在刚性人工、设备成本,如何降本增效成为物业企业需要解决的问题。从商办物业的收费模式来看,随时间推移,商业项目运营经验积累,租金收入增长可带动物管费提升,从而对冲设施维护成本上升的不利影响。

来源:公开资料、观点指数整理

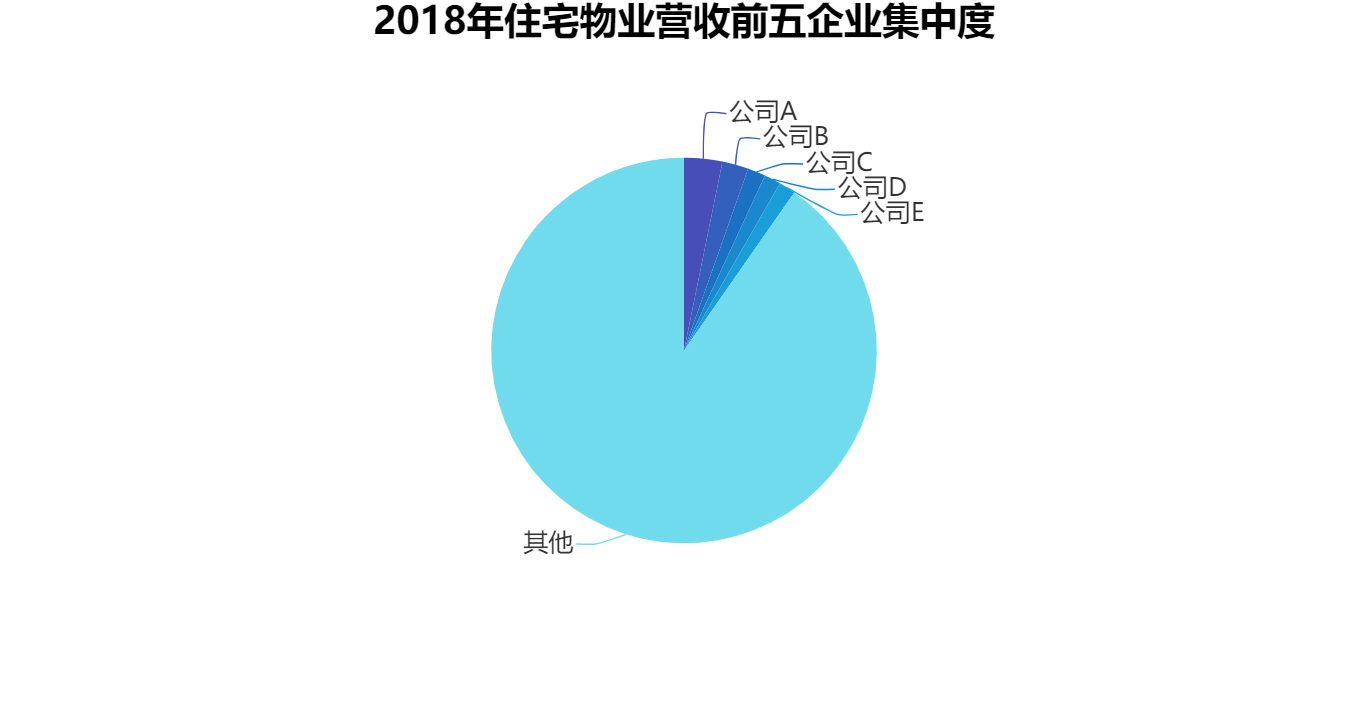

最后从市场存量角度上看,目前头部物业服务企业大都有强力的母公司支持,留给公开招投标市场的优质住宅项目有限,竞争较为激烈。

数据来源:企业招股书、观点指数整理

如上文概述住宅物业受到政府指导价以及业主委员会等因素影响,短期内通过招投标市场大规模扩张难度大,这点在如长城物业等第三方物业企业的中标率亦有所体现(2020年长城物业中标率不足50%),而收并购还面临着一定资金压力,团队整合等问题。

来源:公开资料、观点指数整理

而转看商办物业,因为存在一定的运营以及设备壁垒,行业集中度较低、格局分散,因此也为部分有商办物业运营经验的物业企业提供了发展可能性。值得注意的是,随着近年来多家商管企业上市,在行业“跑马圈地”的主旋律下,无论是市场化拓展,还是第三方收并购,竞争均加剧。未来拥有完整产品线、运营能力突出的企业将会强者恒强,受到市场关注。

收并购广度与烈度并升

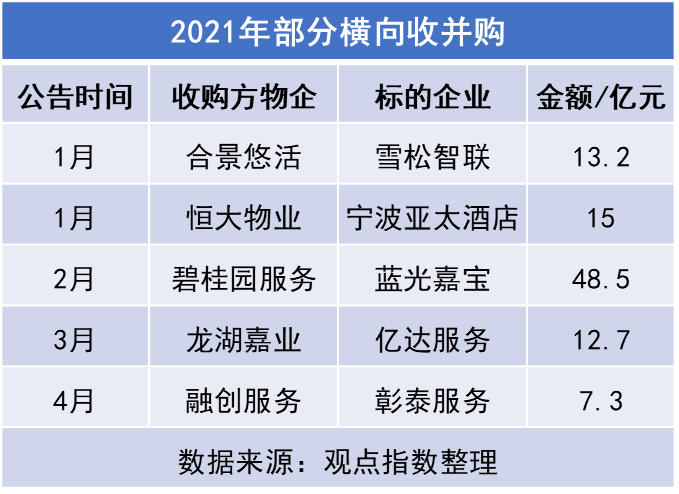

2021年,物管行业收并购热度依旧不减,行业集中度进一步提升,据观点指数不完全统计,截至2021年6月30日,今年物管企业发起的收并购事件达到46起,涉及金额超过130亿元,已超过2020年物管行业收并购资金的总和。

而收并购市场的形势也已发生明显改变,大规模并购成为市场常态。2021年上半年涉及金额超过10亿元的收并购事件达到4起,分别是合景悠活13.2亿元收购雪松智联、恒大物业15亿元收购宁波亚太酒店物业、碧桂园服务48.5亿元收购蓝光嘉宝服务64.6%股权以及龙湖物业12.7亿元收购亿达服务。

其中,碧桂园服务对蓝光嘉宝的收购还属上市物企间的吞并,也是目前为止规模最大的一宗物企收并购。另外,今年4月,融创服务还披露了对于彰泰服务的收购事项,该起案例则属于地产业整合带来的下游物业服务业务整合。这些大型物企间的吞并令收并购市场的竞争更加白热化。

细分来看,中小型物企更倾向于收购同类型的物业服务企业,以增大在管面积为目的快速抢占市场份额,尽早形成规模效应。而随着物管行业概念边界的不断延伸和新蓝海市场的逐渐发掘,已成规模的物管企业在继续横向收购,新拓区域和项目的同时,也将大量资金投拓在物业服务的上下游产业以及相关增值服务业务中。

收并购的标的企业涉及环卫、信息化、保险经纪、商管等多元业态,帮助物业服务企业在城市服务等领域进行全方位多产业布局。

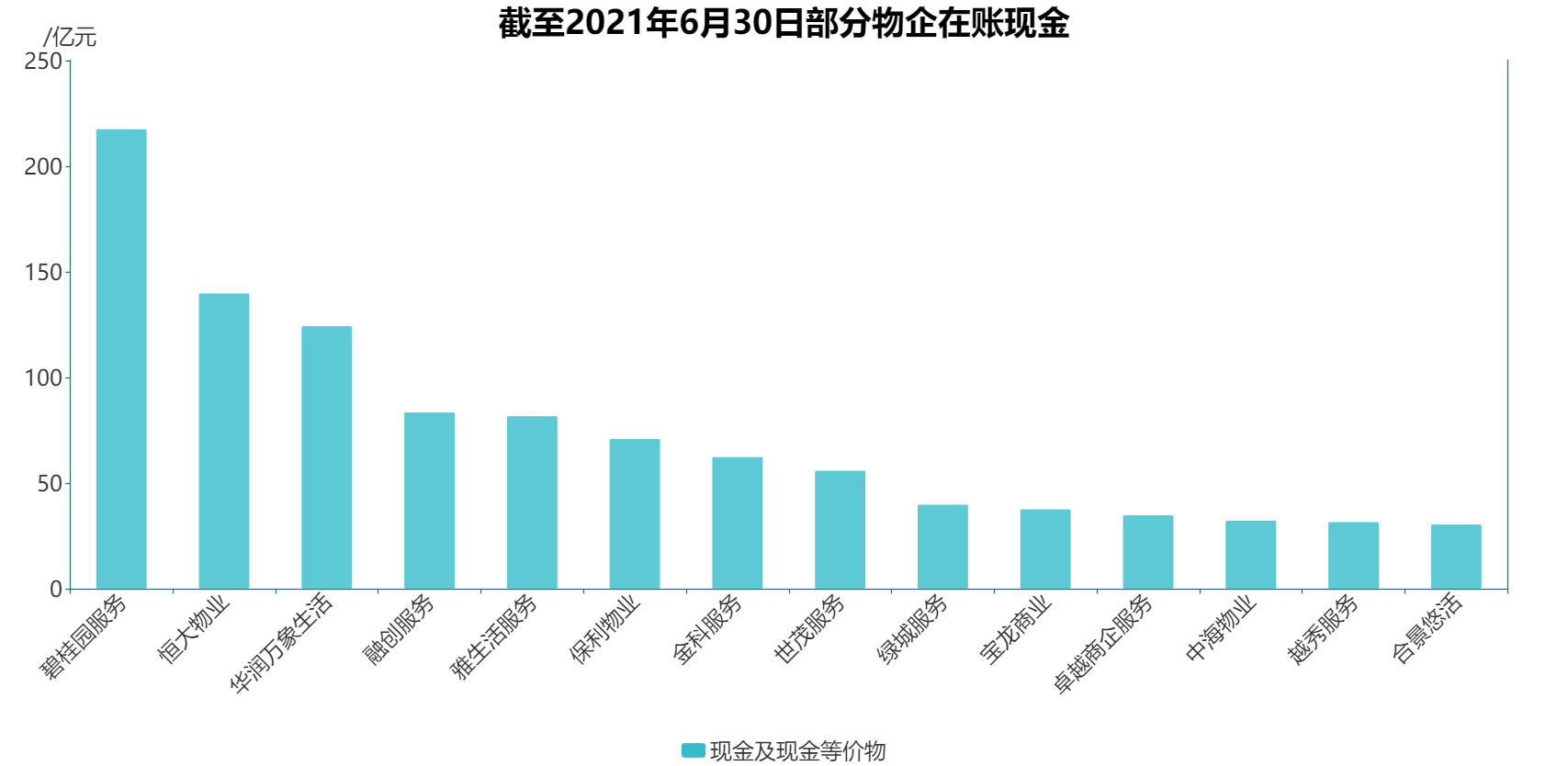

而在资金端,近年密集的物企IPO上市为物管行业提供了大量的收并购弹药,从各物企2021上半年的年报数据来看,目前主流物企在账资金仍然充足,足以支撑收并购活动的继续进行。

数据来源:企业年报,观点指数整理

供给端方面,在“房住不炒”的总体政策基调和“三道红线”的强融资监管之下,房地产开发商选择出售物管资产以换取现金流的情况更加频繁。与此同时,港交所对上市盈利门槛提升、物管股在资本市场的风向也出现了改变,不少房企重新考虑对于物管板块的决议,即上市不是唯一路径。

事实上,市场给予物企高估值的当下正是出让物管资产的最佳窗口期,这也给物管行业的收并购市场提供更多的标的资源,进一步催化当前的并购烈度。

行业持续探索新模式,挖掘各类增值服务

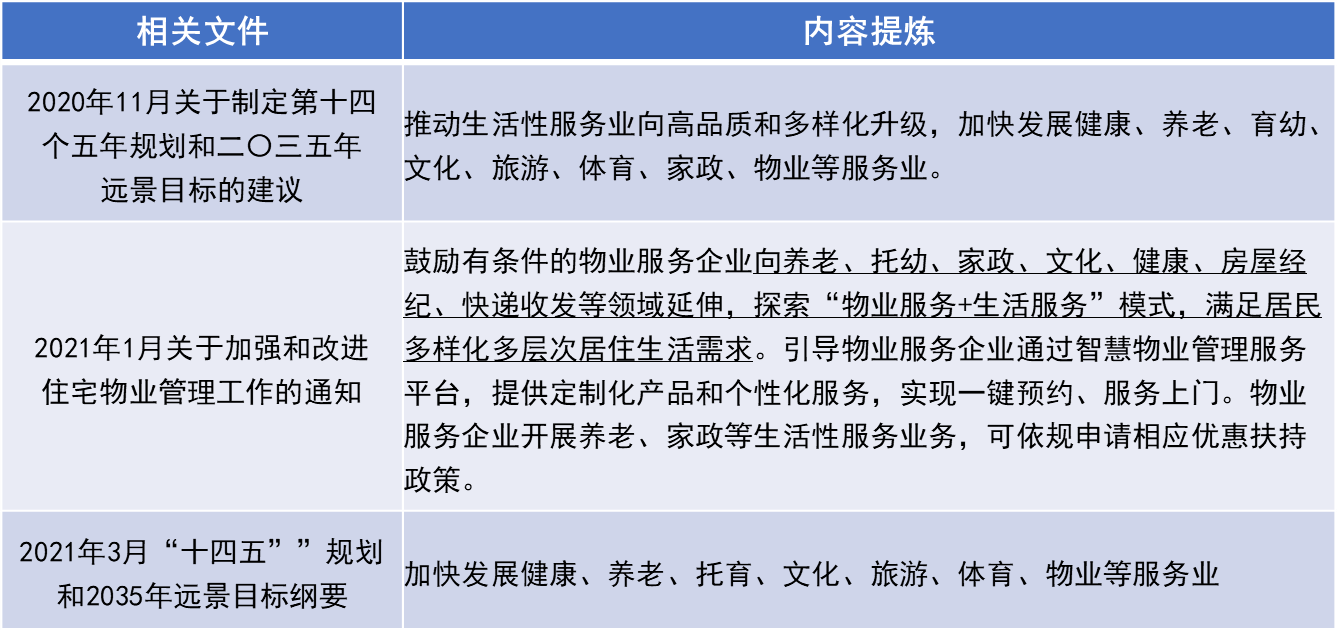

疫情之下,物业服务企业展现了其在防疫与社区管理方面的价值,社会关注度显著提升,对应的政策支持力度也持续提高。

数据来源:公开资料、观点指数整理

2021年初,住房和城乡建设部等十部委联合印发的《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》,其中鼓励有条件的物业服务企业,向养老、托幼、家政、文化、健康、房屋经纪、快递收发等领域延伸。

从近期相关文件可以发现,推动生活性服务业多次被提及。在政策的支持下,“物业服务+生活服务”的路径给行业提供发展思路,物企的业务布局也逐渐往生活类服务靠拢。

数据来源:公开资料、观点指数整理

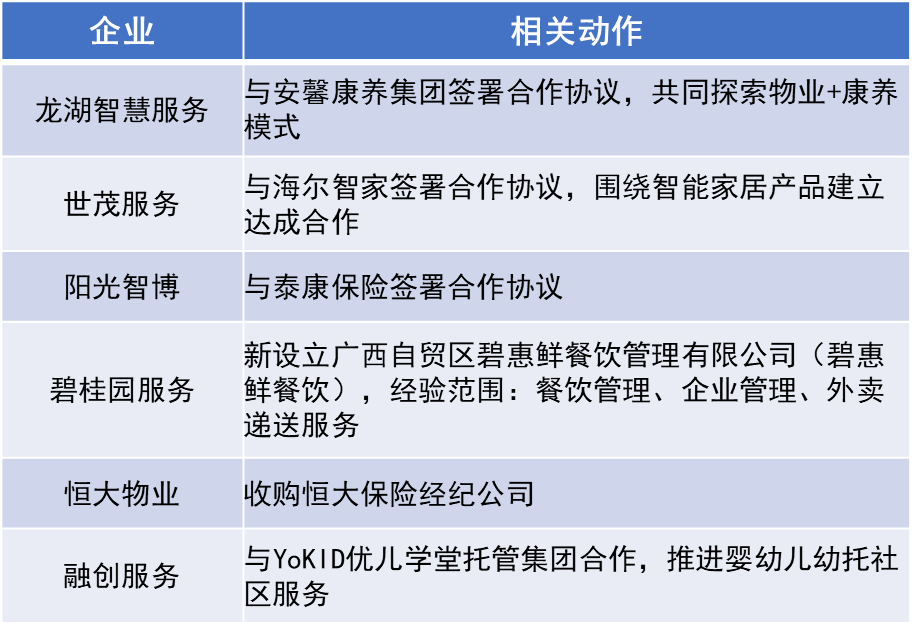

而物业服务企业近期的公开表态也可以看到,企业正积极拓展新业态,拓宽社区增值服务来源。如龙湖智慧服务跨业态探索“物业+养老”;融创服务入局社区幼托服务;碧桂园开展团膳业务等。

考虑政策由上而下的传导机制,以及伴随着物业管理覆盖面的扩大,未来企业结合自身特点和业主需求,进一步通过服务创新、对外合作、加大渗透、创建品牌等方式构建多元化的社区增值服务体系,会变得更加普遍。

此外,由于社区增值服务的商业模式日益成熟且具有延展性,内容和品类将不断丰富,“物业+生活服务”会成为越来越多物业服务企业深度挖掘的维度。

社区增值量变累积,细分领域空间仍存

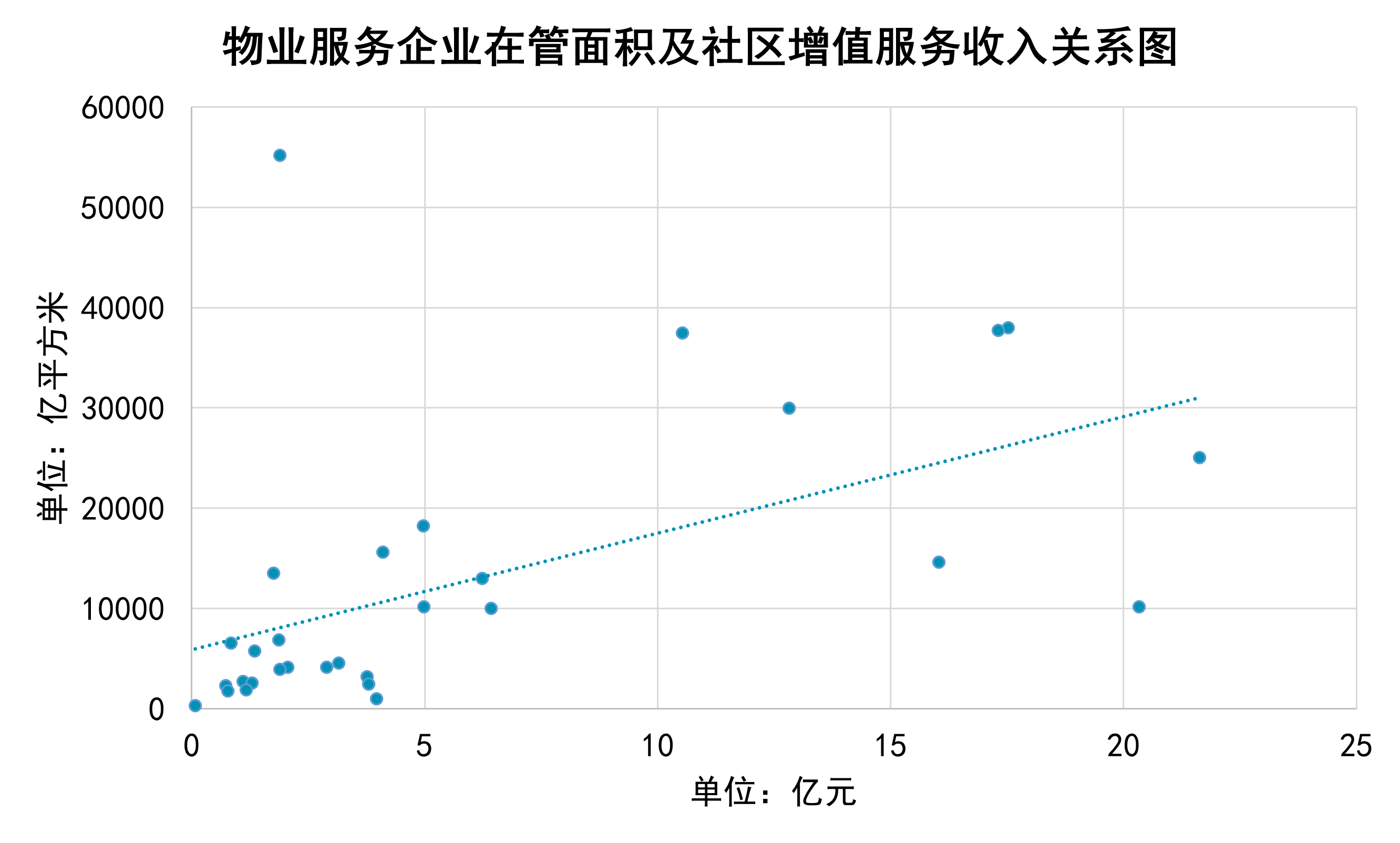

由于社区本身拥有巨大的人口流量,随着物业服务企业服务面积增多,所产生社区增值服务的收入也会显著增长,进而产生规模效益。

可以认为,物业服务企业的管理面积与其增值服务收入基本呈现正相关关系。

数据来源:企业年报、观点指数整理

但企业开展社区增值服务亦受决策层重视程度、服务物业业态类型、具体业务的商业模式及运营能力等综合因素影响,部分企业亦可能出现趋势外的情况。

数据来源:企业公告、观点指数整理

对比2020年A、B两家上市物业服务企业营收数据,A企业在管面积为4545万平方米,B企业在管面积为5749万平方米。尽管规模小有差距,A企业2020年社区增值服务为3.16亿元,B企业增值服务营收则仅为1.35亿元。

可见,规模并非影响物业服务企业开展社区增值服务的唯一因素。换而言之,在当下竞争加剧背景下,规模并不占优的企业可以通过深度挖掘社区增值服务业务,从而突破规模限制,获得市场青睐。

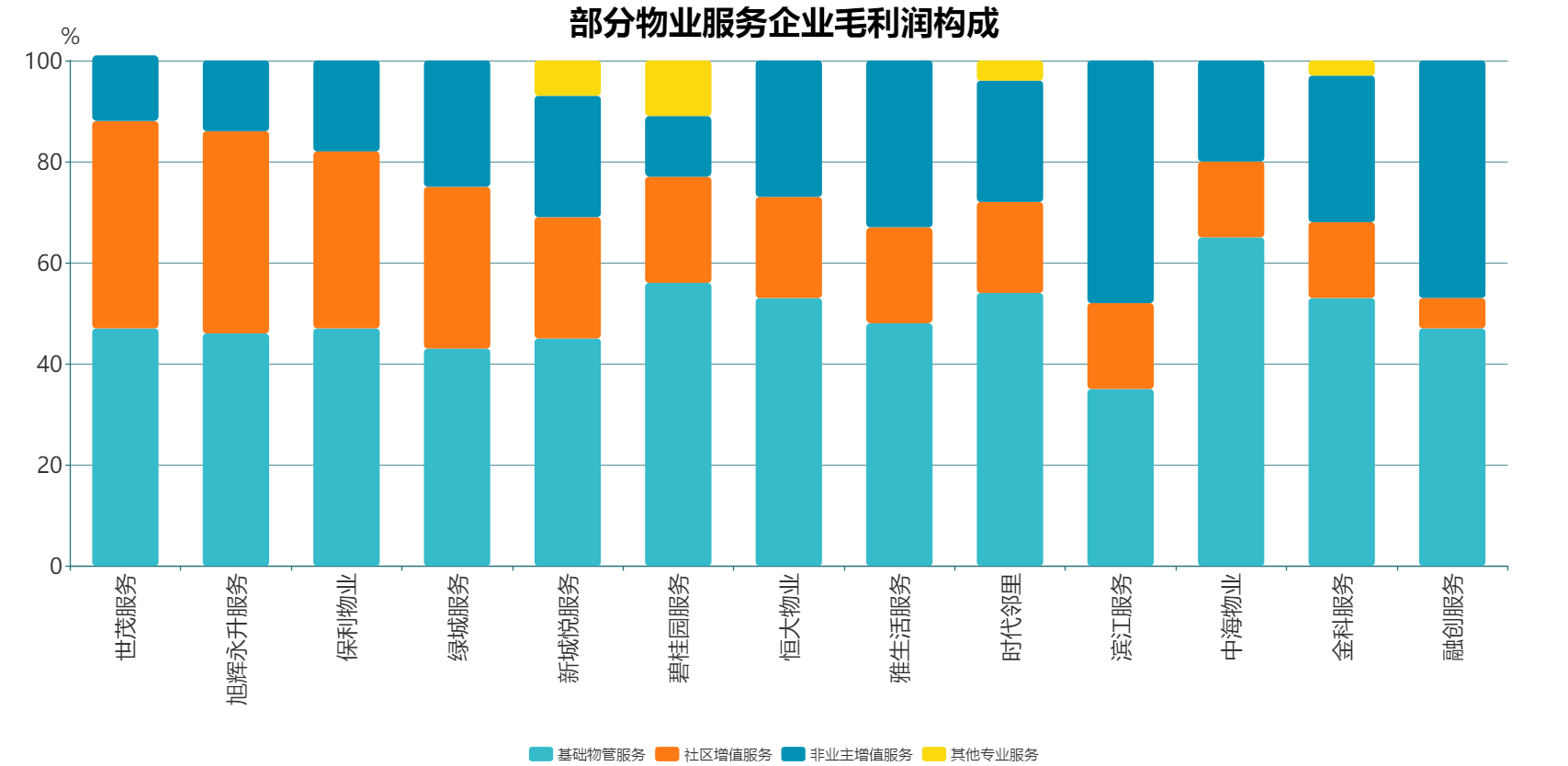

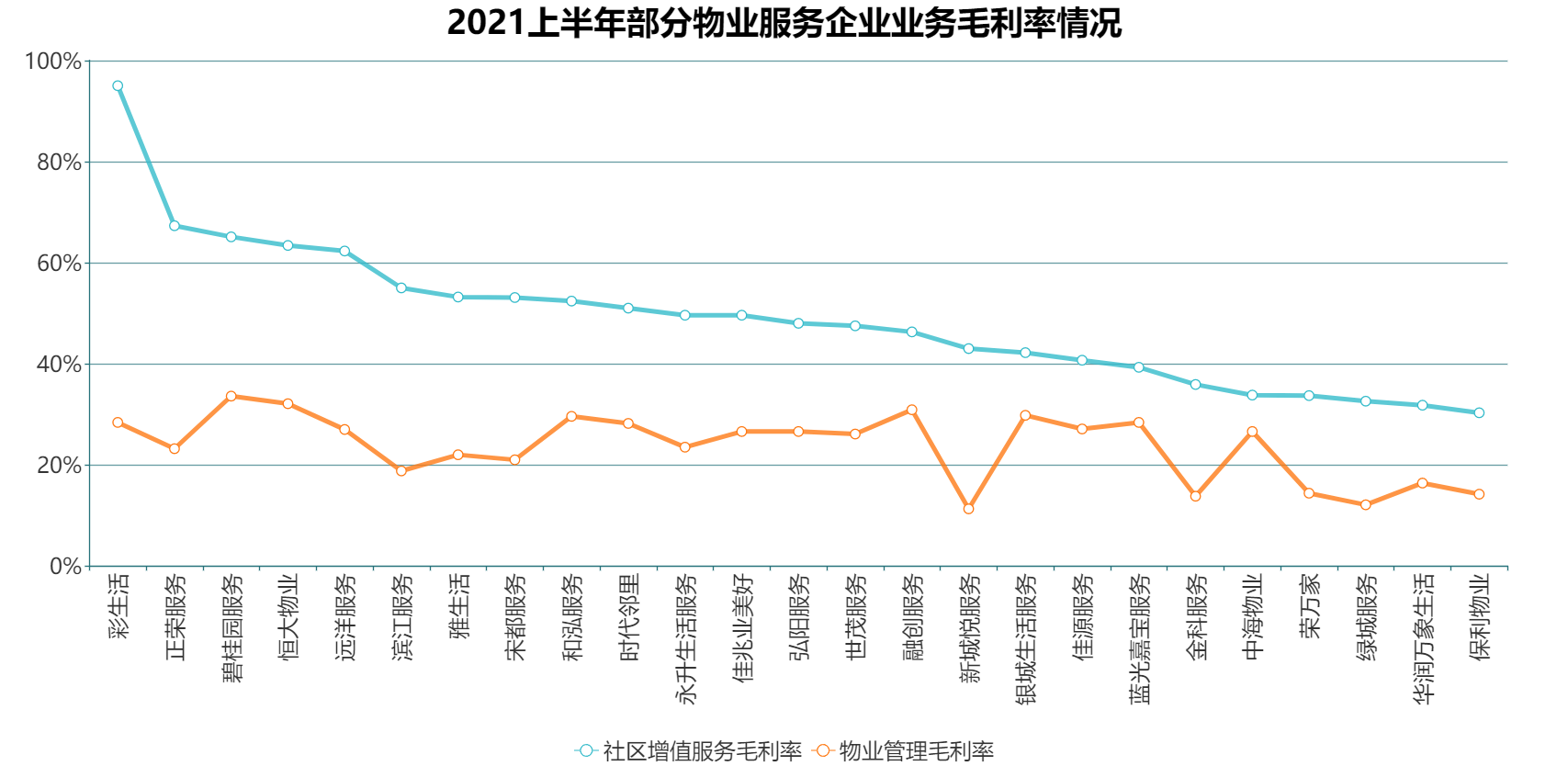

从企业层面来看,社区增值服务与基础物业服务共享人工,具有较高的毛利率,对物业服务企业增收减负的贡献更加突出。

数据来源:企业年报、观点指数整理

从上市物企披露的年报数据可以看出,社区增值服务已逐渐成为部分物企提高毛利率的重要来源。

26家样本物企的基础物管服务毛利率在10.6%到34.6%之间,均值为23.72%,而社区增值服务毛利率区间为30.3%-95%之间,均值为48.97%。

数据来源:企业公告、观点指数整理

整体来看,26家样本企业中有10家企业的社区增值服务毛利率高于50%。其中彩生活毛利率达95.0%,主要由于其经营模式与其他物业服务企业有所不同,通过旗下数字平台进行经营,成本投入较少。

社区增值服务内容丰富,增长各异,经营方式灵活,但总体毛利率高。若成功拓展可以在短期内贡献增量利润,为企业带来更高的经济效益。

尽管目前社区增值服务已然小有所成,在营收中的占比亦逐年提升,但总体而言仍处于积累的过程。当前主流上市物企社区增值服务聚焦于零售、美居、传媒及空间运营、房屋经纪等方向,同时积极尝试团膳、旅行社、校园增值等新业务形态。

简单对比物企与细分领域优势企业情况,2020年保利物业美居收入为4.05亿元,相对靠前;同期红星美凯龙实现收入139亿元;2020年社区传媒收入方面,碧桂园服务相对靠前,为3.5亿元,同期分众传媒实现收入121亿元。

整体来看,尽管可能存在行业间收入业务类别差异,但对比结果显示,物管公司在社区增值服务细分领域可挖掘空间依旧充足,除了增加服务种类,对现有业务的深度挖掘、规模提升同样十分重要。

资本热度有增无减,两极呈现白热化

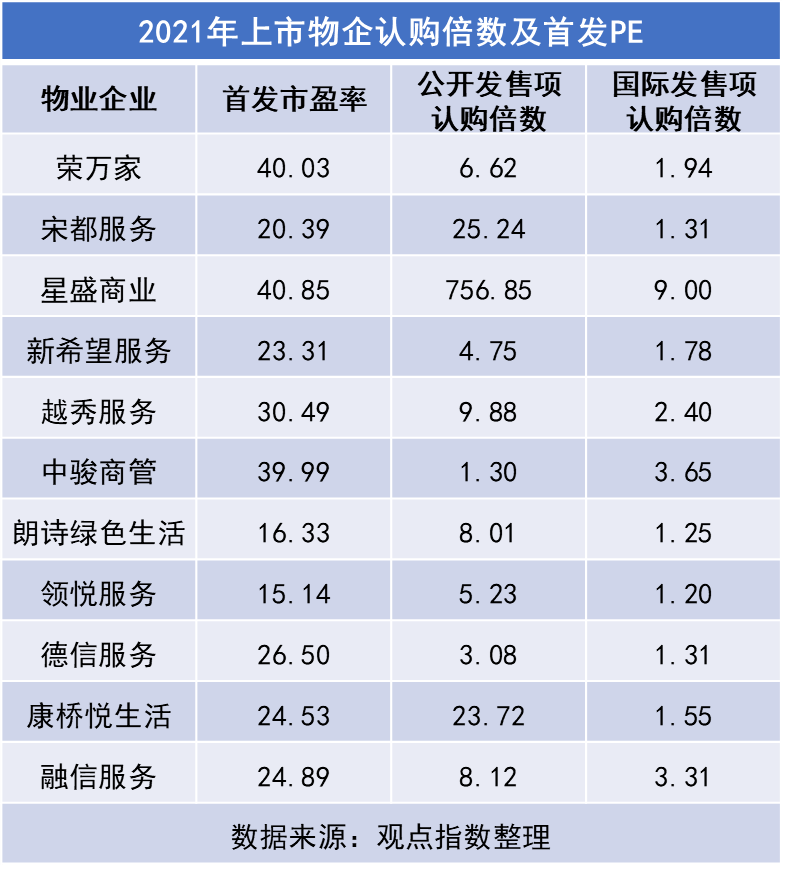

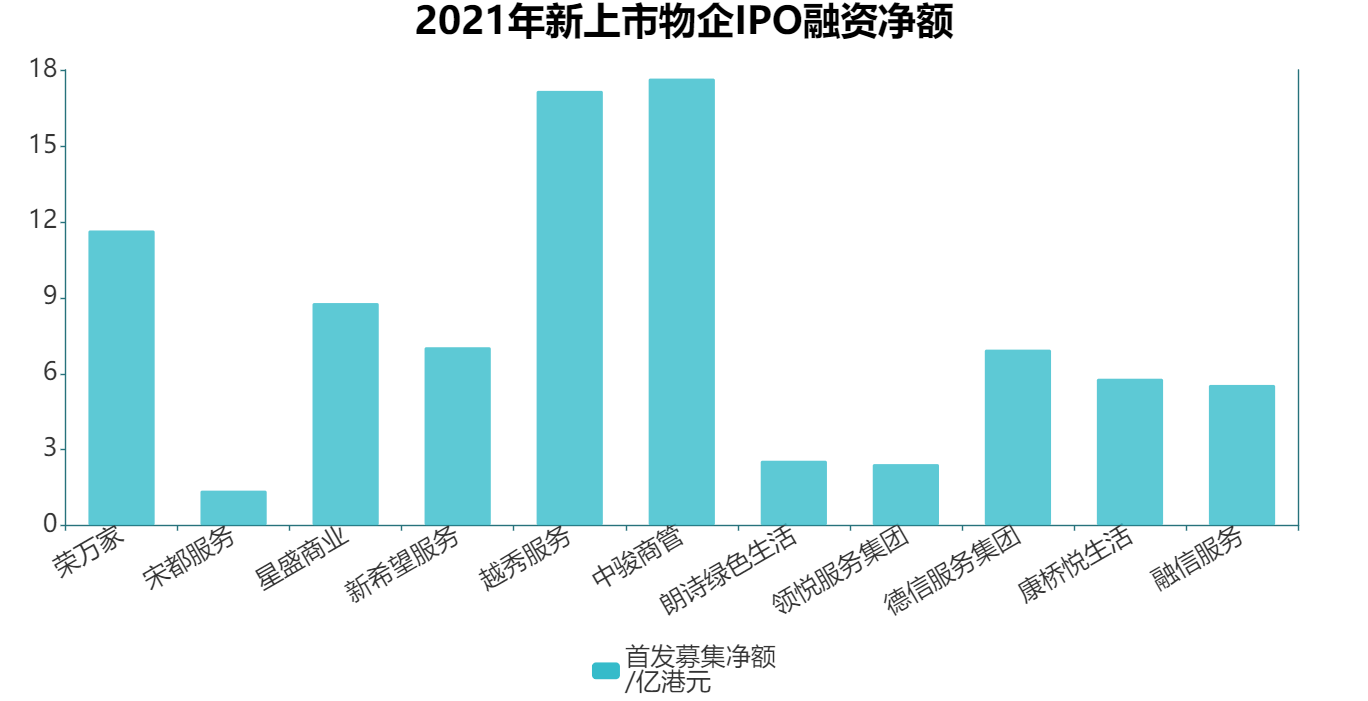

2021年年中,物管板块迎来了一波递表和上市的小高峰,大量物企集中在此时间段递表或上市。截至7月19日,今年已共有11家物企顺利上市,22家仍处于递表排队阶段,总和达到33家,数量上已远远超过2020年上市的的18家物企。观点指数预计,今年成功上市的物企数量有望超过30家,届时资本市场物管板块的企业数量将突破70家。

从面积规模上来看,今年递表以及上市的物企仍以中小规模为主,在管面积多集中在数千万平方米级别,规模最高的为6月16日递表的长城物业,截至2020年底其在管面积达到1.15亿平方米,也是目前规模最大的独立第三方物企。

首次发行方面,目前已上市的11家物业股的平均首发市盈率约为27.50倍,此外,纯商业运营的星盛商业获得了市场额外的追捧,香港公开发售部分获得逾750倍超额认购,除此之外,整体认购热度相比2020年有所降低。

今年新上市的物企以中小规模为主,因而平均募资金额相比去年有所下降,但募资总额仍然达到了87.25亿港元。

根据各企业公告,平均60%-70%的融资额将用于收并购及战略投资,该笔来自市场的新资金将为新上市物企提供有力的现金补充,助力物管行业更进一步的纵向发展以及集中整合。

数据来源:观点指数整理

目前体量较大的房企中,除万科、龙湖等尚未公开披露具体的拆分物业上市计划外,大部分房企已完成物管上市或已进行物管招股书的投递。同时,考虑到港交所对上市盈利门槛的调整将于2022年1月1日正式生效,今年或为物业服务企业赴港上市的最高峰。

大批量物企的陆续上市,使得行业整体的透明度以及市场化程度都大大提高,头部上市物企的标杆性作用会加速行业整体的发展进步,同时业内的竞争势必也会愈发激烈。

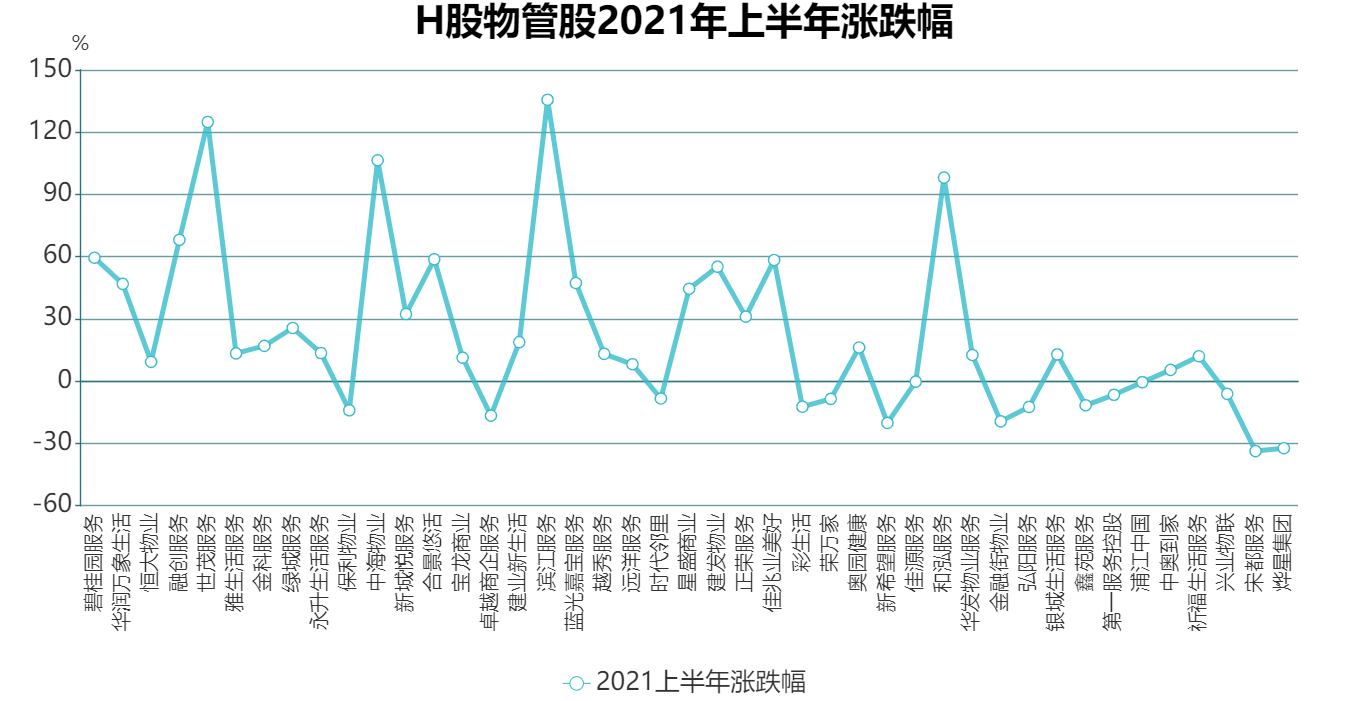

市值沉浮下的行业两极

截至2021年6月30日,港交所上市物企数量已经达到43家,A股仍为4家。2021年上半年,43只港股物业股中29只录得上涨,其中28只累计涨幅跑赢同期恒生指数,涨幅最高的包括滨江服务、世茂服务以及中海物业,半年内累计涨幅均破100%;跌幅方面,宋都服务与烨星集团累计跌幅最高,分别累计下跌33.75%与32.35%。

数据来源:Wind,观点指数整理

而A股方面,目前沪深股市上市的4只物业股包括招商积余、新大正、特发服务以及南都物业,上半年期间累计涨跌幅度分别为-19.68%、32.87%、-10.41%和2.71%。

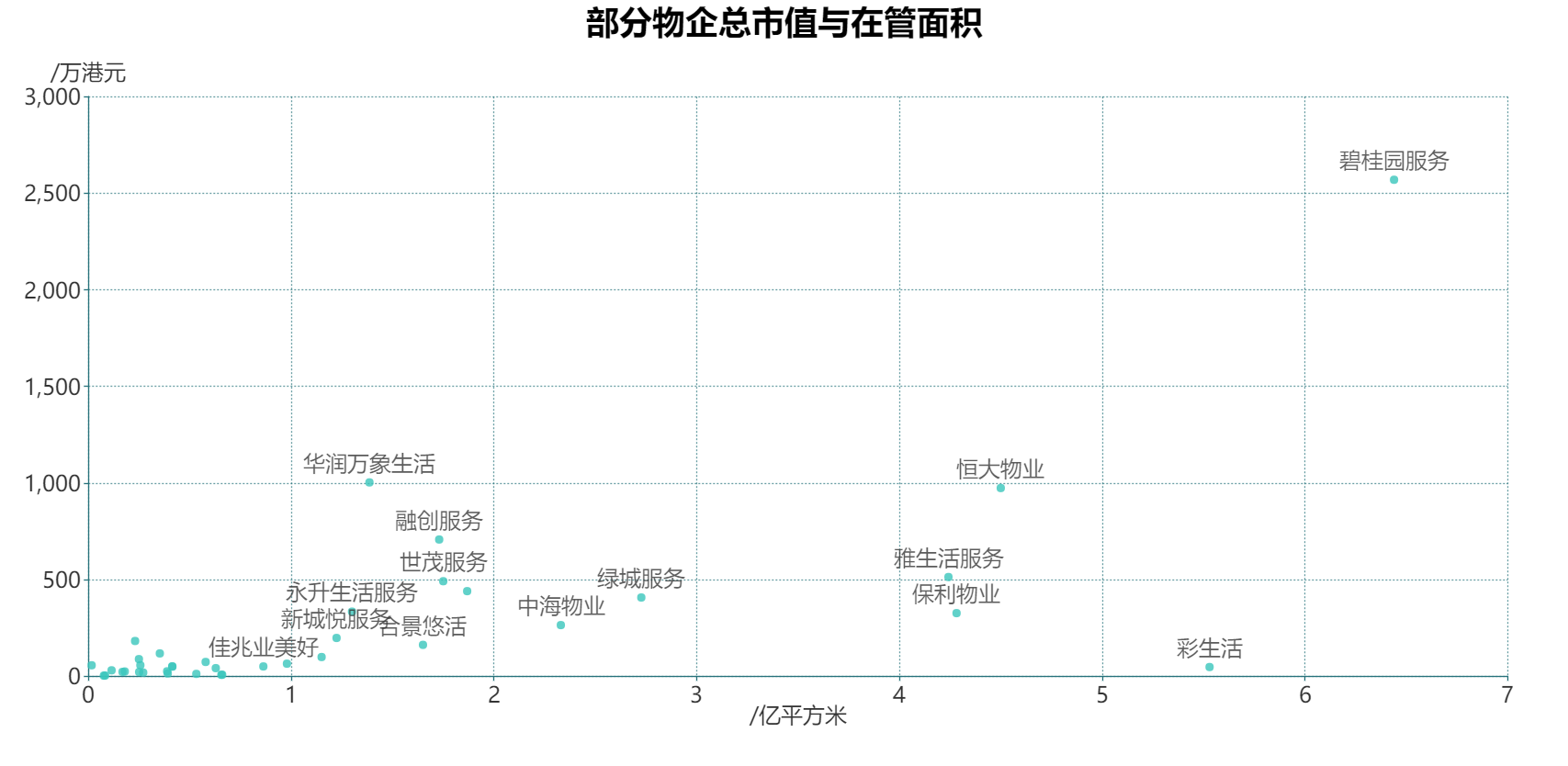

从市值上来看,市值整体与在管面积基本呈正相关关系,皮尔逊相关系数为0.70。截至2021年6月30日,碧桂园服务市值仍然傲视群雄,达到2704亿港元,华润万象生活与恒大物业跟随其后,分别为1213亿港元以及1054亿港元,这也是目前唯三踏入千亿市值俱乐部的物管股;与此同时,大多数物管股市值仍位于百亿之下。

数据来源:观点指数整理

总体而言,物管服务行业属“万亿蓝海市场”,发展空间仍存,对于企业来说,摸索行业边界进行业务创新和探索,需要一定的实力和规模来作为支撑。

现时物管板块呈现明显的估值分化状态,业绩状况良好、不断拓展新业务领域的大型龙头物企,股价稳步上涨。服务优质、结合商管或其他创新业务的中小物管企业,亦有机会受到市场认可。而营收规模较小、增长潜力亦不足的中小型物企则在投资者可选标的日益充足的情况下,股市表现欠佳。

近年大批量同质化中小型物企的上市,使得大量中小物管股股价整体向下调整。与发行价相比,目前(截至2021年9月2日)港股48只物业股中,仍有17只物业股的股价处于破发状态,亦有数只物管股成交量低迷,股价长期低位徘徊,反映了二级市场对普通中小物管股的热情正逐渐冷却。

与此同时,5月28日碧桂园服务与雅生活先后宣布配股,分别融资104.88亿港元与32.59亿港元,助力其业绩增长与业务探索。可以看到,一级市场和二级市场上的资金都更容易聚集在板块头部优质龙头企业上,而规模较小、增长潜力不足的物管企业或有被资本市场边缘化的风险。

撰文:陈耀国、王昱睿

审校:欧阳颖