两千多年的丝绸之路,见证了长途跋涉的负重驼队,也承载着传经僧人的匆匆脚步。

公元前5世纪佛教发源于印度,并向周边传播。其中一路北到犍陀罗(今巴基斯坦东北部和阿富汗东部)沿着丝绸之路传人西域,然后传入中原,传往朝鲜、日本。这是著名的“北传佛教”。

丝绸之路又称佛学东渐之路。

位于丝路北道中枢的龟兹(qiūcí,以今新疆库车为中心的西域大国)因地利之便,佛教早有流传。

龟兹在佛教盛行的公元3~4世纪时僧尼众多,修建多处寺院,开凿石窟,成为西域佛教中心。其时不断有龟兹僧侣东来中原传译佛典,最著名的是鸠摩罗什(344~413年)。

鸠摩罗什之父是印度人,母亲是龟兹王之妹。他自幼聪慧,初学小乘佛教,后改宗大乘,年轻时已“道震西域,名被东国”。

公元401年鸠摩罗什入长安受到后秦国师礼遇。他主持翻译了《大品般若经》《妙法莲华经》《维摩诘经》《阿弥陀经》《金刚经》等35部294卷(一说74部384卷)佛经。其译作成为东方佛教的经典。

今天,站在库车——龟兹故土上,寻觅千年前的佛教遗存,心存幻想:还能遇见鸠摩罗什吗?

库车西北20公里处有始建于魏晋时期(220~420年)的苏巴什佛寺遗址,鸠摩罗什曾在此开坛讲经。

遗址面积20公顷,东、西二寺分布于铜厂河两岸对望。现在开放的是西寺。

西寺北边有保存较好的佛塔遗址。

佛塔坐北朝南,土坯垒砌。塔基东北宽20米,南北长40米,顶宽3米,高11米。南面有斜坡梯道通往上层。

从佛塔北面能依稀看到当时的形制和结构,塔基加高是西域特色。

西寺中部是佛殿遗址,周长300余米。土坯垒砌的外墙有10多米高,3米厚,矗立在荒野上,摄人心魄。

佛塔、殿堂及僧房早已坍塌。没有了隋唐(581~907年)繁盛时僧侣万人、晨钟暮鼓、香火不绝的兴盛景象。

鸠摩罗什曾以一诗表白:“心山育明德,流薰万由延。哀鸾孤桐上,清音彻九天。”以高山的胸怀弘扬佛教,让其流传于万里之疆;虽然孤独度日,但佛法妙音定会响彻宇宙。

风声在断墙残垣回响。已过千年,还在传颂鸠摩罗什释法的清音吗?

从11世纪末至14世纪,由于改宗伊斯兰教之故,龟兹的寺院庙宇被拆毁,千年苏巴什佛寺被彻底废弃。

点缀在荒沙蔓草上的爪瓣山柑小白花,似乎哀悼逝去的辉煌。

龟兹古国不仅修建规模宏大的寺庙,还开凿多处石窟供禅僧修持,最为著名的是克孜尔石窟(千佛洞)。

克孜尔石窟始建于3世纪,衰落于9世纪,是中国开凿最早的大型石窟群。

石窟位于库车西边60多公里处,傍山临水,清幽僻静,便于僧人专注禅思与观佛。

走进石窟景区,长长的林荫大道两旁是挺拔高耸的新疆杨,把天空挤压成一线天,宛如漫长的时光隧道。

“时光隧道”尽头豁然开朗,迎面是陡如直壁的赤砂山体,山腰是层层叠叠的洞窟。

蓦然,一尊黝黑铜像矗立眼前,与鸠摩罗什不期而遇。

我趋步向前,双手合十施礼。

鸠摩罗什端坐莲花座上不语。

克孜尔石窟已发现349个洞窟,编号236个,在绵延1.7公里的明屋塔格山崖体上分层错落分布。

悬崖半腰的洞窟与白云作伴,悠悠千载。

克孜尔石窟是集建筑、壁画和雕塑为一体的佛教艺术综合体。大部分塑像已毁,遗存约1万平方米壁画。

其建筑形制有方形窟、大象窟等,但最具特色的是中心柱窟。

龟兹模式的中心柱窟影响着100年后的敦煌石窟。

在洞窟中央凿出方形柱体,柱体两旁各有廊道连接主室和后室。这是对印度“支提窟”的模仿及改造,“支提”即塔。西域砂岩质地松散,将塔改为中心柱支撑窟顶。

中心柱象征塔,塔代表佛陀涅槃和佛法,是佛教信徒礼拜供养的对象。

中心柱正面是释迦牟尼佛,两侧壁和券顶绘有“本生故事”等。

从中心柱左廊道进入后室观瞻佛涅槃像,再绕行至右廊道。

克孜尔石窟第38窟左廊道

克孜尔石窟第38窟右廊道

从右廊道出来回到主室,抬头正好观瞻洞窟入口上方的弥勒菩萨兜率天宫说法图。

克孜尔石窟壁画的主要构图形式是将故事绘在以山峦围成的菱形格内,一图一故事,成为克孜尔石窟的经典。

“本生故事”讲述释迦牟尼生前修行成佛的故事。

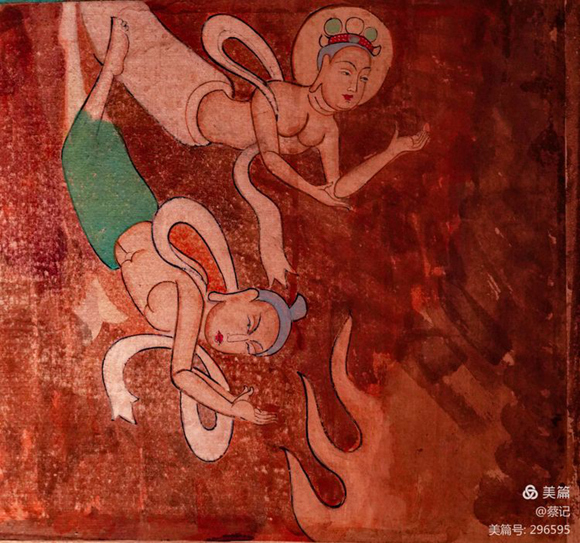

婆罗门舍身闻偈本生的“本生故事”。

故事讲述释迦牟尼前生为婆罗门时,在雪山修行,帝释天变身罗刹前来考验,说出上半偈。婆罗门为了听取下半偈,愿意以身施舍给罗刹吃,因此他来世能在弥勒成佛之前成为释迦牟尼佛。

克孜尔石窟第38窟

第38窟又名“伎乐窟”。富丽多姿的乐舞造型与多种乐器交相辉映,色彩绚丽,绘画技法娴熟,是克孜尔石窟的精品。

音乐舞蹈是龟兹文化的显著特色。唐玄奘在《大唐西域记》评价道:“管弦伎乐,特善诸国”。

龟兹舞姿成为敦煌莫高窟、云岗石窟、龙门石窟的乐舞造型。

龟兹音乐使用七声音阶和多种调式,为中原音乐注入了新的活力。

天宫伎乐。左乐师弹奏琵琶,右乐师吹奏笛子。

飞天是我十分喜爱的艺术形象。

当佛说法时,飞天或是礼拜供奉,或是散花施香,或是歌舞奏乐。天衣飞扬,满壁风动,庄严肃穆的寺院石窟充满了欢乐。

飞天源于印度。早期飞天有身材健壮蓄胡须的男性,是印度的菩萨形象。

吐峪沟石窟(新疆吐鲁番市以东60公里)第44窟修建于西晋末年(5世纪初),印度飞天头顶圆光,佩戴五珠宝冠,脸型椭圆,直鼻长耳,上身赤裸,丰乳圆脐,肩绕巾带,腰系长裙,身姿曼妙。

吐峪沟石窟第44窟

摄于吐鲁番博物馆

印度艺术经由犍陀罗传输入西域。

犍陀罗处于欧亚大陆连接点,曾经被希腊人长期占领,古希腊、罗马、波斯艺术与印度佛教文化在此结合,形成炫丽的犍陀罗艺术风格,影响龟兹以及敦煌、云冈等中国石窟,形成写实主义的艺术特征,有大量人体的裸体半裸体表现。

克孜尔石窟的伎乐飞天如同印度飞天般腰系绿长裙、头顶圆光、佩戴宝冠璎珞,身体姿态呈S型。但环抱琵琶,左手按弦,右手弹拨,已经是西域特色了。

敦煌早期深受西域佛教艺术影响。

敦煌莫高窟第249窟开凿于西魏(535~556年)时期,伎乐飞天持笛吹奏,裸露上身,脖饰项链,腰系长裙,双腿上翻,凭借飘带凌空而舞。

她束起发髻,戴上道冠,没有了头顶的圆光和五珠宝冠。这是中国道教飞仙和印度飞天融合的西域飞天。

莫高窟第320窟的飞天姿态轻盈,举臂向前,四周彩云飘浮,香花纷落。

依然保存着身体半裸、露臂赤足、项饰璎珞、手带环镯等西域特色。但脸为蛋形的中原模样,头无圆光,不戴宝冠,西域形象逐渐消退,舞动的身体自由舒展。

此是盛唐时期(7-8世纪)了。

同期开凿的库木吐拉石窟(库车西北30公里处)第10窟飞天转换为长裙飘曳、彩带飞舞的宫娥舞女,工笔勾勒,重彩平涂,形象鲜明,完全的唐风。

飞天的嬗变,是印度、希腊艺术形象及其风格传入西域影响中原,又被强大的中原文化改造、同化,再传回西域的过程。这是一个有趣的文化现象。

库木吐拉石窟第10窟

摄于龟兹博物馆

在克孜尔石窟,常常看到壁画上刀砍斧凿的疤痕。

19世纪末20世纪初接踵而至的俄、日、德、英、法等国探险队劫掠走大量精美壁画,留下满目疮痍,惨不忍睹!

有些已经用刀划了边界,不知何故未及揭取,幸免于难。

大量壁画陈列在西方的博物馆和美术馆,尤以德国柏林亚洲艺术博物馆为多。

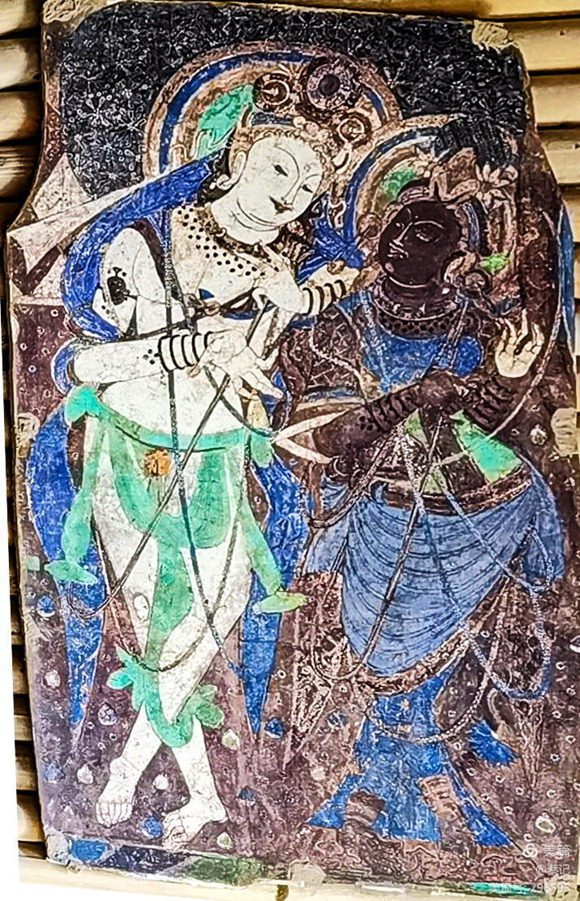

第171窟“善爱乾达婆王夫妇”壁画,现藏德国柏林亚洲艺术博物馆。

克孜尔石窟第34窟展示板

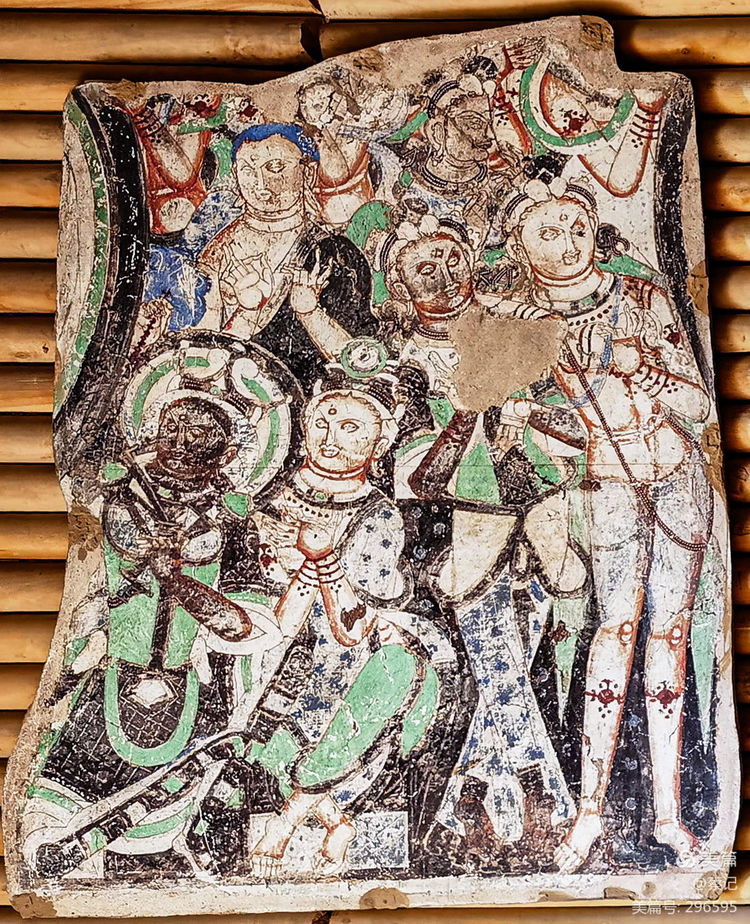

第186窟“闻法天人”壁画,现藏德国柏林亚洲艺术博物馆。

克孜尔石窟第34窟展示板

第224窟“弟子(说法图局部)”壁画,现藏美国纽约大都会博物馆。

克孜尔石窟第34窟展示板

西方探险队以强盗行径窃取他国文明成果,令国人愤慨不已,也倍感悲哀。

这是野蛮时代以损毁文物为代价的文化交流。

离开山腰洞窟,回到地面。

又见鸠摩罗什,安详端坐莲花座上。

大德高僧薄衣透体,袒露右肩;眼帘下垂,俯瞰众生。

我感受到了穿透历史的震撼。

这是文化的魅力。

摄影于2021年5月

撰文、制作于2021年8月

免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。